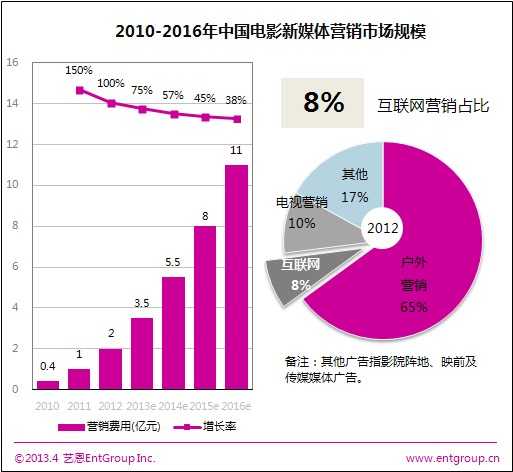

2012年中国影视公司电影营销费用总投入达到24亿元,同比增长20%,预计今年电影营销市场规模将达到28亿元。相比2007年该市场规模在七年内有近四倍的增长,从2011以后增速有所回落。电影营销正在成为除制作、发行和放映三个传统环节之外,电影产业第四个细分服务流程,它也成为推动电影票房增长的新动力。

2011年成影视营销分水岭,互联网营销初具规模

2011年《失恋33天》以1:20的票房回报率让更多人见识到了新媒体营销的威力,而其深入迅速的传播方式在拉动票房增长的同时亦有效控制宣发成本,降低公司投资风险。

根据艺恩研究发现,该市场在2011年达到1亿元,相比2010年同比暴涨150%.与传统电影宣传方式有所不同,互联网营销具有传播力更强和成本相对低廉的优势。2013年该市场有望达到3.5亿元,占总体营销市场的8%,而这一数字与传统营销市场相比仍有较大差距,户外广告投放仍然是现阶段电影营销第一媒介。艺恩研发的电影营销指数通过整合搜索引擎、社交媒体及电商网站等大数据资源,建立认知、购票及口碑等子指数分析模型,为影视公司宣发部门提供准确、客观、全面的电影营销数据支持。

电影的营销工作自筹拍制片起便已展开,包括发行、上映及映后口碑皆需营销公司的参与贯穿始终。在影片筹拍期间,影视营销公司针对市场与受众定位后发布营销计划。影片制作期间,营销侧重于媒体公关以及剧照和物料的发布。影片上映前期,电影营销正式进入密集宣传期,网络与线下彼此呼应。而影片上映后,营销公司负责口碑与舆论向导,带动话题点,力求影片讨论热度达到最高。

2013年第一季度成为国产电影集中发力的爆发点,《北京遇上西雅图》、《分手合约》、《毒战》、《厨子戏子痞子》、《西游降魔篇》五部影片类型各异,合力贡献票房近14亿元。而前四部影片更在同档期上演一场宣传大战,最终收获好口碑与高票房。

《北京遇上西雅图》凭借优异口碑与热度,攻占媒体头条。而对市场与受众进行精准营销,在距影片上映半年前打造的”末日版预告片”成功夺得先机;《分手合约》则入手多个品牌合作,多点互动;《毒战》因口碑与尺度上的破冰成为影评人口中的热门话题;《厨子戏子痞子》则在主演身上做足文章,虽然上映之后口碑有赞有弹,但巧妙隐藏漏洞,成功转移了观众焦点;而《西游降魔篇》则高举饥渴营销方式令影迷望眼欲穿。

在新媒体的诞生和迅猛发展的同时,多家影视营销公司借势而生,对影片营销宣传发挥重要作用。和颂、剧角是其中的典型代表。电影营销需要和影片气质相贴合,时刻关注受众观影习惯的变化趋势,准确分析市场与受众特征,在学习好莱坞营销模式的基础上强化对本土文化的理解与营销模式的创新。

更多阅读: