也正是这个独特、神秘、平均重量大约为 1.2-1.4 kg 的大脑,才让人类与其他动物区分开来,建立人类文明。据神经学家估计,人类大脑拥有数量高达 1000 亿的神经元。

在传统的研究中,科学家们主要从大脑的大小、重量和结构上将人类和其他哺乳动物进行对比,但仍然无法解释为什么人类的认知能力与众不同。

比如在既往的认知中,人类和大象都是哺乳动物,但为什么神经元数量更多的大象却没有进化得更为聪明?

近日,来自麻省理工学院的研究团队及其合作者就针对这一系列问题,给出了一些线索。

研究显示,人类大脑皮层神经元的生物物理特性不符合其他哺乳动物的普遍规律。与其他哺乳动物相比,人类大脑皮层中允许钙、钾和钠等离子流动的神经元离子通道(ion channels)数量比预期的少得多。

论文第一作者 Lou Beaulieu-Laroche 说:「比较研究证实,虽然人脑的构造与其他哺乳动物的大脑一样, 但人类的神经元是特殊的。」

11 月 10 日,相关论文以「Allometric rules for mammalian cortical layer 5 neuron biophysics」为题发表在 Nature 期刊上。

研究团队将人脑和其他哺乳动物进行比较的实验始于 2018 年,他们的第一个对象是老鼠。

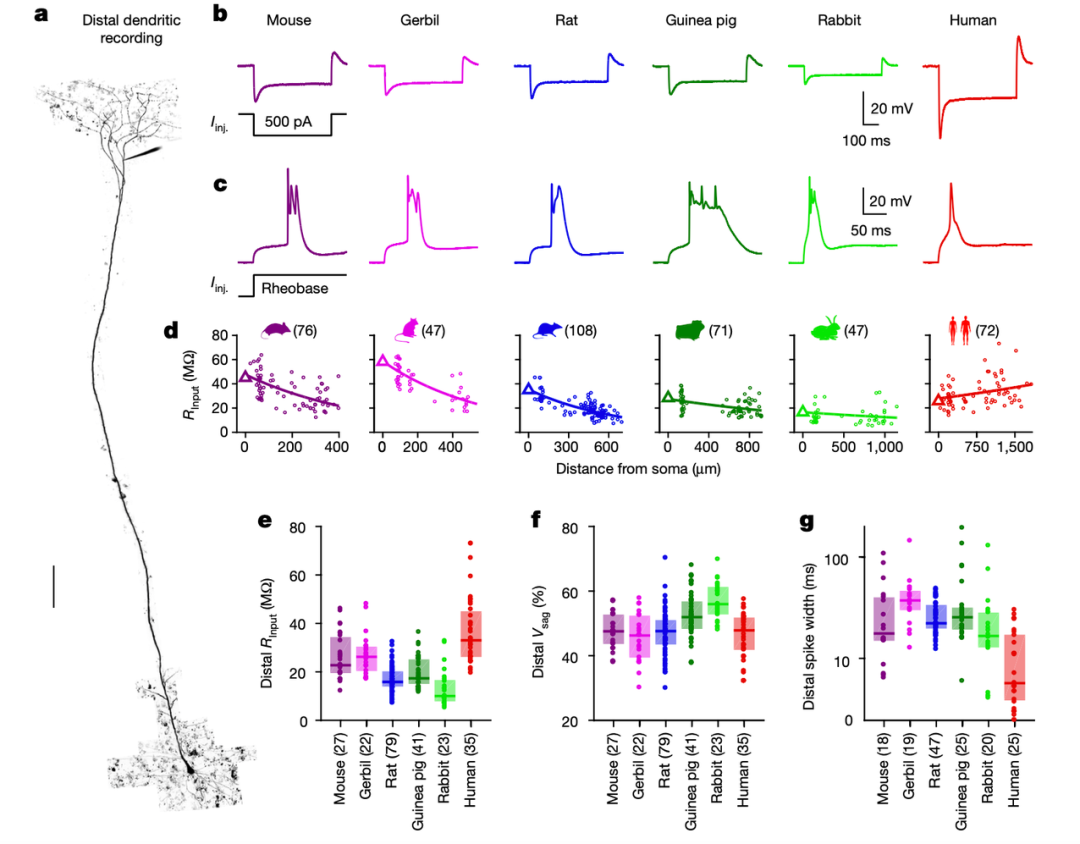

他们发现,人类大脑皮层第五层的锥体神经元树突不易兴奋,并且也比鼠脑的树突(dendrites)更长,这一特点改变了人脑神经元胞体和树突的输入-输出性质。

图|人和 9 种哺乳动物的第五层锥体神经元形态比较(来源:该论文)

图|人和 9 种哺乳动物的第五层锥体神经元形态比较(来源:该论文)

所谓树突,是指神经元上的多个突起组织,因呈树枝状而得名。

对大脑来说,树突是神经元之间以及每个神经元内传递信息的关键结构。它接受上一个神经元化学信号的输入,在达到兴奋临界点时激发动作电位(action potential),进而传递信息。

灵长类动物的大脑皮层一般分为六层结构,位于颅骨下面的是最外层,也就是第一层,最靠近白质的是最内层,也就是第六层。

研究团队此次研究的第五层是指内部锥体细胞层,包含大型的锥体神经元(pyramidal neurons),也就是前额皮质中的主要兴奋性神经元。兴奋性神经元可以将信息传递到临近细胞,而抑制性神经元则负责减缓或阻断兴奋性神经元的放电行为。

研究团队在 2018 年的这项研究成果为其进一步对比人脑皮层神经元奠定了基础。

图|神经元信号传递过程示意图(来源:UCLA)

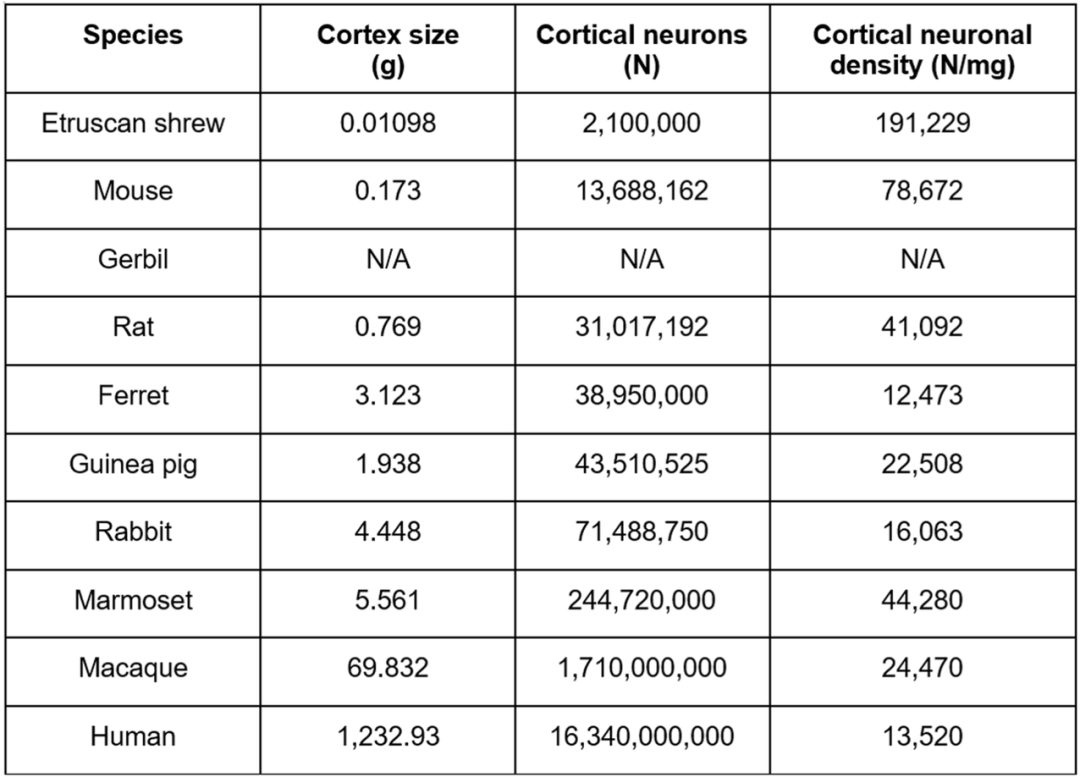

研究发现,在这 9 种哺乳动物中,神经元离子通道的密度都随着神经元大小的增加而增加。例如,小臭鼩小脑瓜中神经元的体积是很小的,而兔脑中单个神经元则要大得多。因此在同样体积的脑组织中,小臭鼩的神经元数量比兔子要多得多。

但因为兔子神经元中的离子通道密度较高,所以在同样体积下的脑组织内,这两个啮齿动物离子通道的数量应该是大致相同的。

图|树突的输入输出性质比较(来源:论文)

图|树突的输入输出性质比较(来源:论文)然而,研究团队却惊讶地发现,实验中的人脑组织切片却不符合这一规律,人类大脑皮层第五层的锥体神经元是一个例外。

图|哺乳动物大脑皮层和神经元密度数量表(来源:该论文)

图|哺乳动物大脑皮层和神经元密度数量表(来源:该论文)研究人员认为,人脑中离子通道密度的减少可能是在进化时进行权衡的结果。为了减少能量消耗,人脑减少了离子通道数量,让大脑可以将能量用于其他事情,比如在神经元之间创建更复杂的突触连接,或者以更高的速率激发动作电位。

当然,这一理论还有待证实。但最新发现引出的一些重大问题是:

- 人类的大脑是否和其他哺乳动物有着本质区别?

- 以哺乳类动物的行为推断人类心理学机制是否科学?

- 基于小鼠和猕猴基础上开展的药理研究,又是否能准确地反映人脑神经元的运行机制呢?

据估测,玫瑰果神经元在新大脑皮质(Layer I)的抑制性神经元中占比 10-15%,对全脑的兴奋性输入有强大的抑制调控作用。

另外,在 2019 年,以色列魏茨曼科学研究所(Weizmann Institute of Science)等机构的研究人员也发现,人脑中神经元处理信息的效率更高,但猴脑中神经元的同步性和稳定性更好。

研究认为,在遭遇一头老虎的情况下,猴子需要大脑总是能稳定地做出逃跑反应,而对于更高级的人来说,大脑可以综合分析环境等方面的更多信息,从而做出经过更多思考后的反应。

显然,我们对大脑的认识才刚刚开始。

虽然小鼠等模型对人类的心理学和神经学做出了巨大的贡献,但人类大脑皮层神经元的独特性还是反应了哺乳类动物模型的局限。

与其他器官不同,人类大脑发展出的独特认知和情感功能给科学家们带来了巨大的挑战。

但也正是因为这份独特,才让我们生而为人,与众不同。

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_brain

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04072-3

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211110131613.htm

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31106-1

https://zhuanlan.zhihu.com/p/93570240

https://www.nature.com/articles/s41593-018-0205-2

//www.xinhuanet.com/science/2019-01/23/c_137764723.htm

更多阅读: