2022年十大预测:有“惊”无“险”

第七个年度十大预测:中外增长与政策周期再次反向,中国市场“有惊无险”

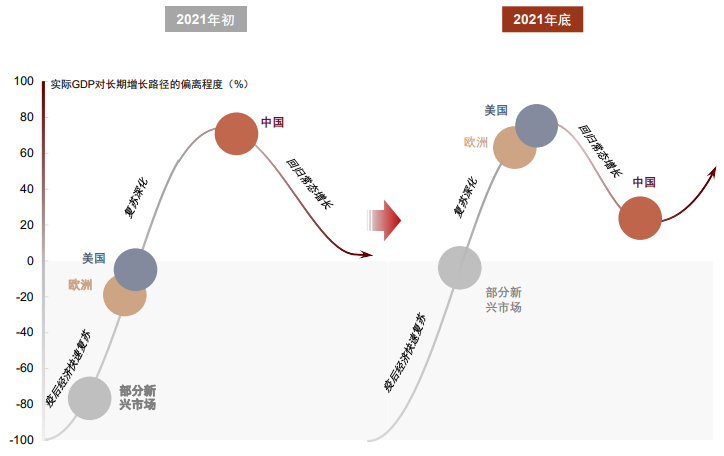

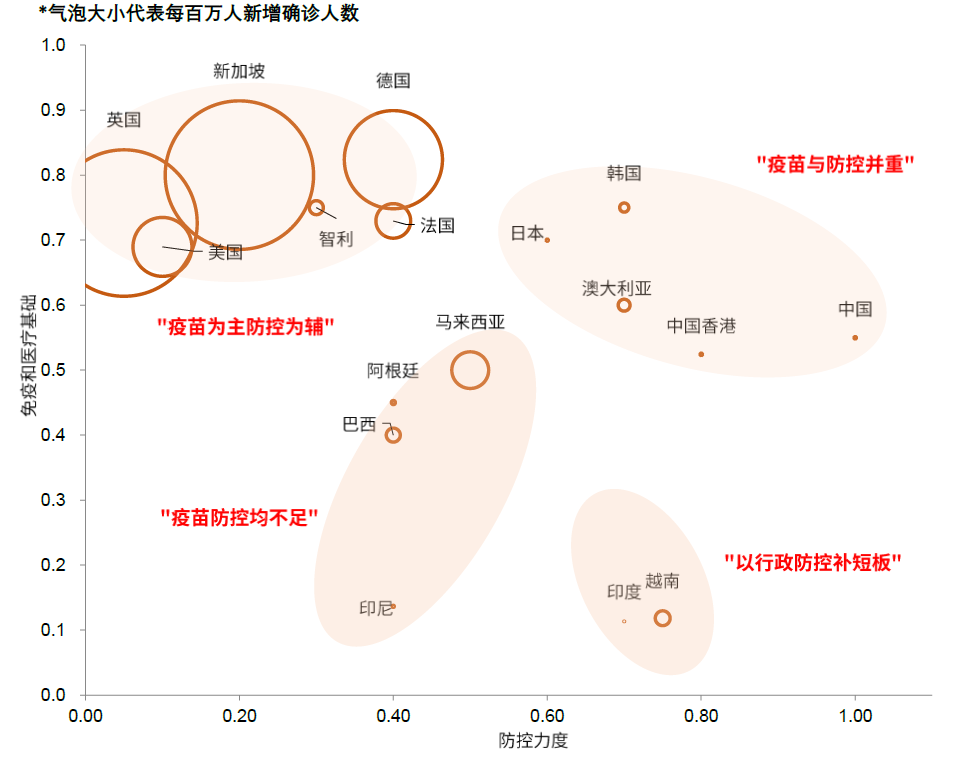

2021年中国股市在“虚实收敛”背景下“整体平淡、结构亮点”的特征符合预期。2022年疫情转机可能“曙光在望”,中国与主要发达市场政策与增长周期再次反向。尽管仍面临较多不确定性,我们判断中国市场机遇大于风险。我们继续看好中国产业升级与消费升级等结构性趋势。

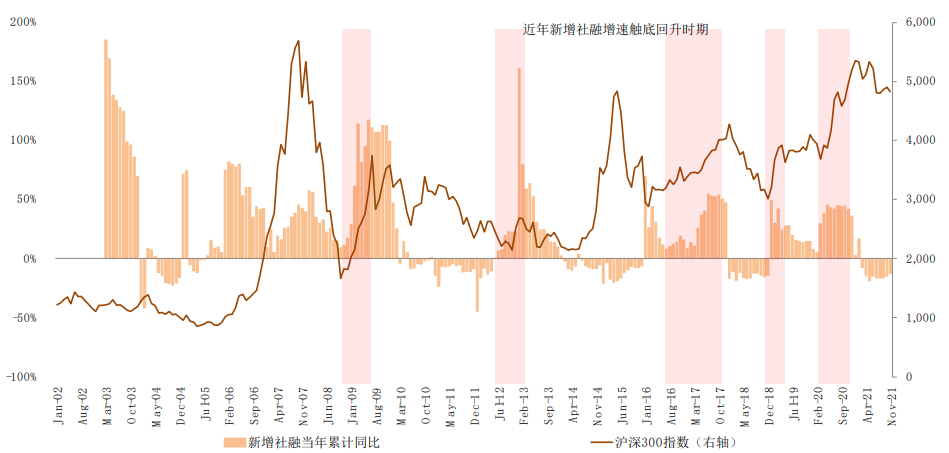

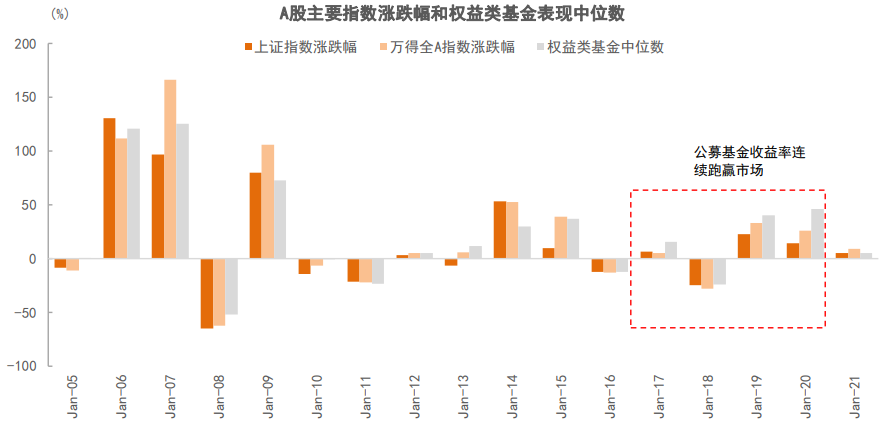

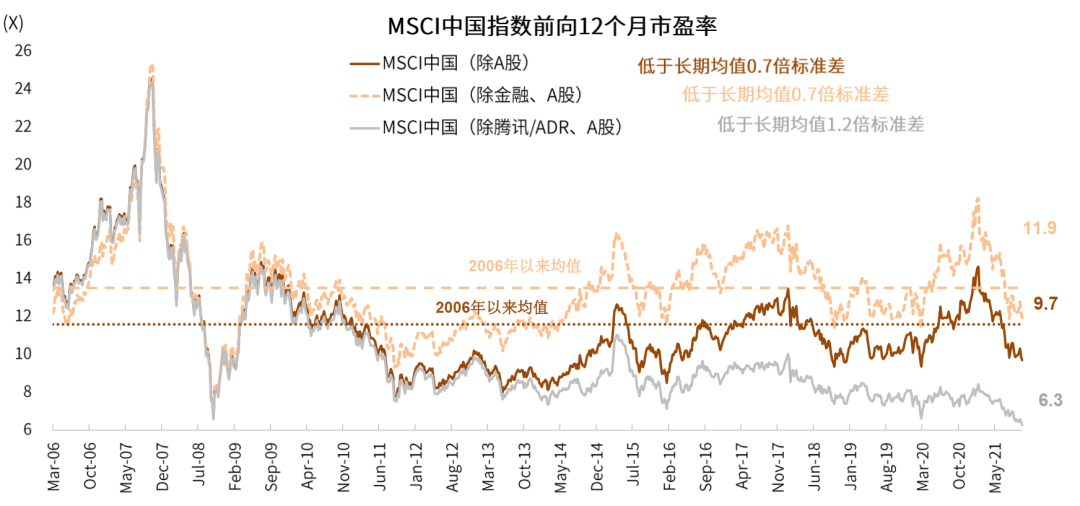

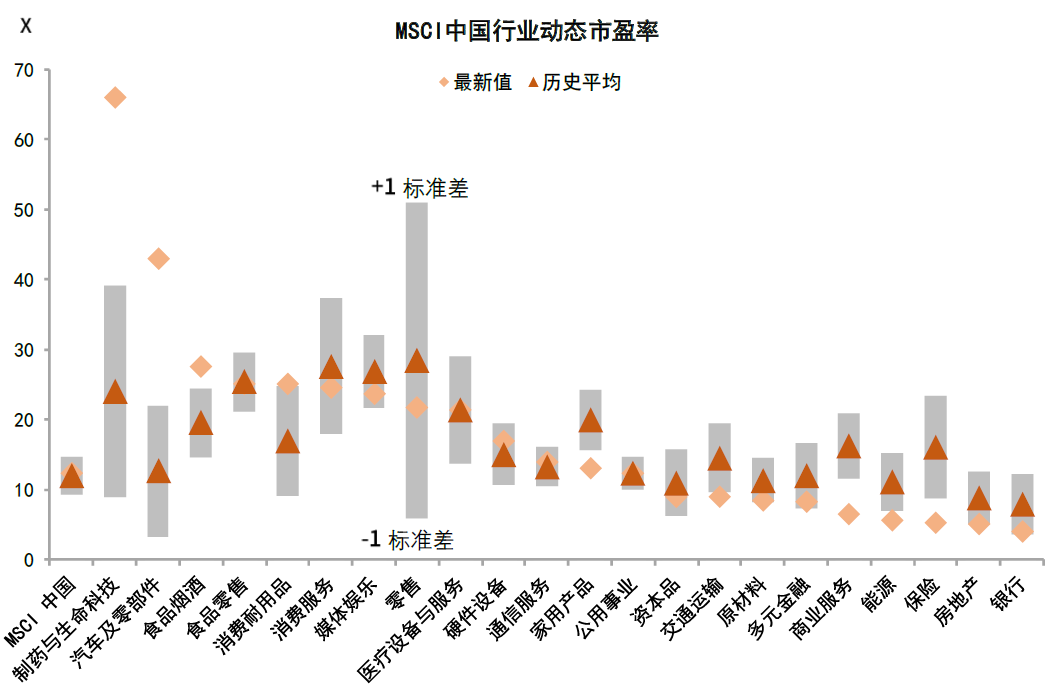

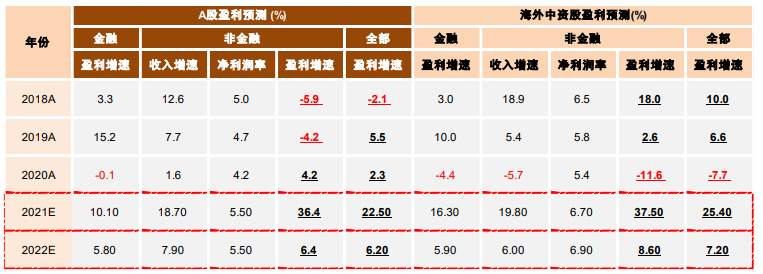

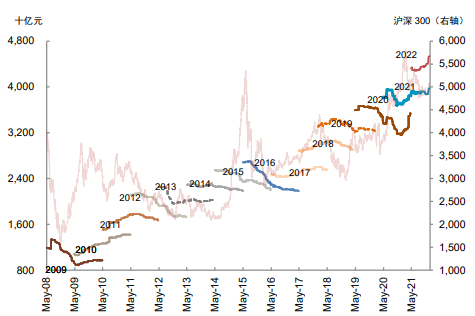

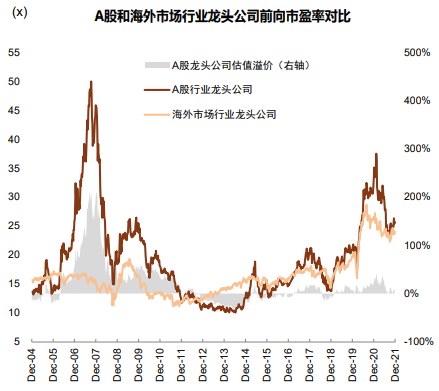

展望一:A股“有惊无险”。尽管2022年A股盈利增长可能受到上游行业拖累,整体相比2021年可能并不出色,但与海外相比,中国所处的增长与政策的周期位置相对有利,“海外政策退出、增长减速,中国政策宽松、增长逐步见底回升”,且疫情转机“曙光在望”;流动性与估值方面,中国政策逐步趋松、当前整体估值不高、流动性有支持;结构性地看,中国产业升级趋势方兴未艾(包括产业自主、专精特新、碳中和等趋势),消费升级波折前行,居民资产更多配置金融资产势头正盛,带来较多结构性的机会。我们预计2022年A股可能机会大于风险,权益类公募基金年度收益中位数可能会明显高于2021年(2021年股票型基金与偏股混合型基金的回报中位数为5.1%)。

资料来源:朝阳永续,中金公司研究部

资料来源:朝阳永续,中金公司研究部

资料来源:万得资讯,中金公司研究部

资料来源:万得资讯,中金公司研究部

资料来源:FactSet,中金公司研究部

资料来源:彭博资讯,中金公司研究部

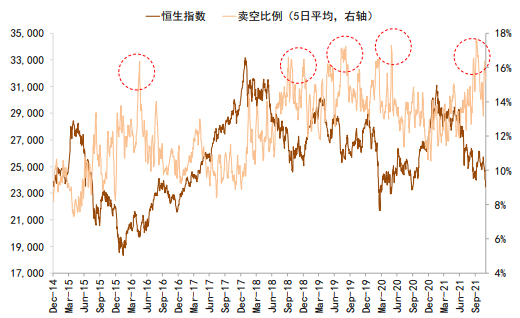

资料来源:港交所,万得资讯,中金公司研究部

图表12:港股的国际金融中心的位置并未改变

资料来源:FactSet,中金公司研究部

资料来源:万得资讯,中金公司研究部

资料来源:万得资讯,IDC,中金公司研究部

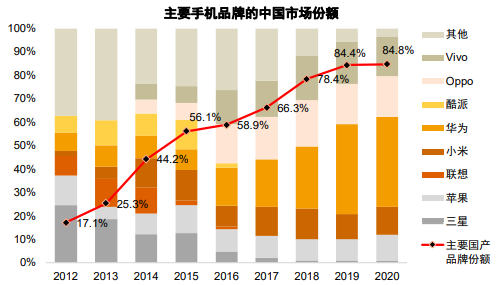

图表19:国产手机品牌在国内市场占比已超过80%

资料来源:万得资讯,IDC,中金公司研究部

图表21:随着居民收入提升,中国劳动者报酬占经济的比例进一步提升

资料来源:万得资讯,中金公司研究部

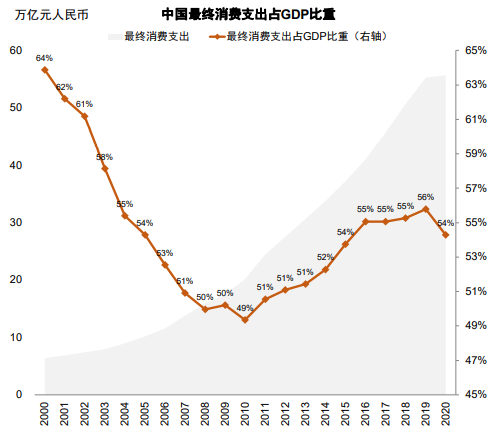

图表22:消费和服务占经济的比例仍有提升空间,内需“精细化”

资料来源:万得资讯,中金公司研究部

资料来源:万得资讯,中金公司研究部

资料来源:各国交易所数据,万得资讯,中金公司研究部

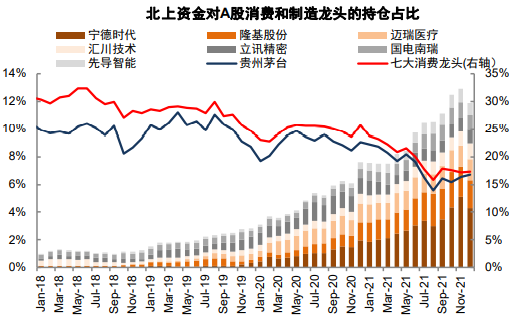

图表32:中国制造业龙头获得外资的认可度提升

资料来源:万得资讯,中金公司研究部

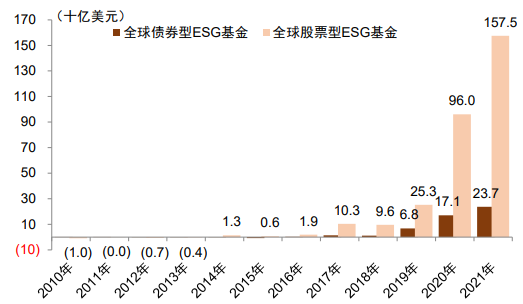

图表33:全球ESG基金发行增加推动外资流入中国市场

资料来源:EPFR,中金公司研究部

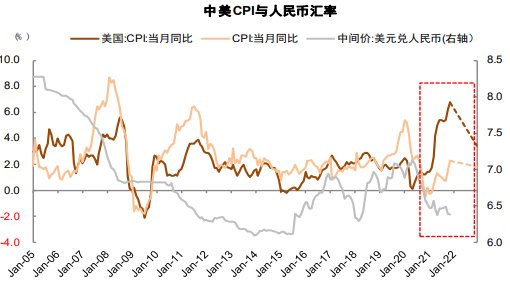

图表34:美国通胀近年首次长时间高于中国,可能带来人民币升值的压力

资料来源:万得资讯,中金公司研究部

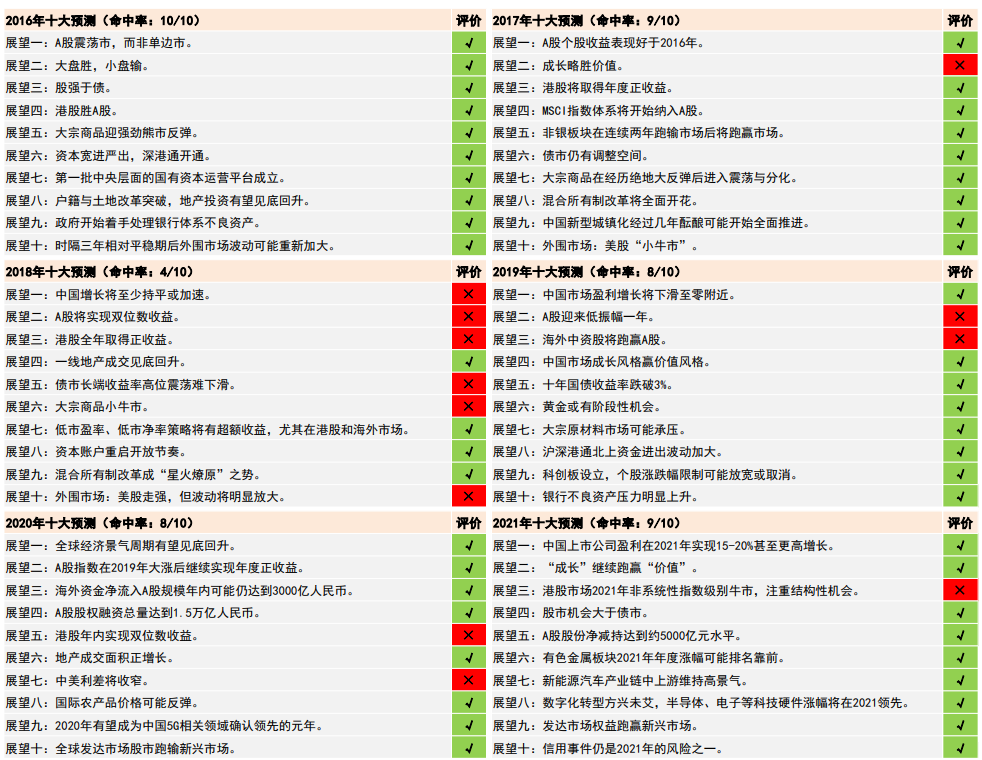

而针对中国市场整体,一方面我们结合中国增长率先复苏并接近高点,前期宽松政策面临退出,并且基于“信用事件仍是2021年的风险之一”(预测之十),对指数表现期望并不高;另一方面,我们基于产业升级和消费升级等结构性趋势,以及对“中国上市公司盈利在2021年实现15-20%甚至更高增长”的判断(预测之一),我们指出“中国股市的结构性机会大于债市”(预测之四)。而在港股方面,由于对互联网反垄断和中概股监管等因素的判断不足,尽管我们在年初对港股判断可能比市场相对保守,“港股市场2021年非系统性指数级别牛市”(预测之三),但港股表现仍然低于我们的预期,是我们2021年十大预测中的不足之处。

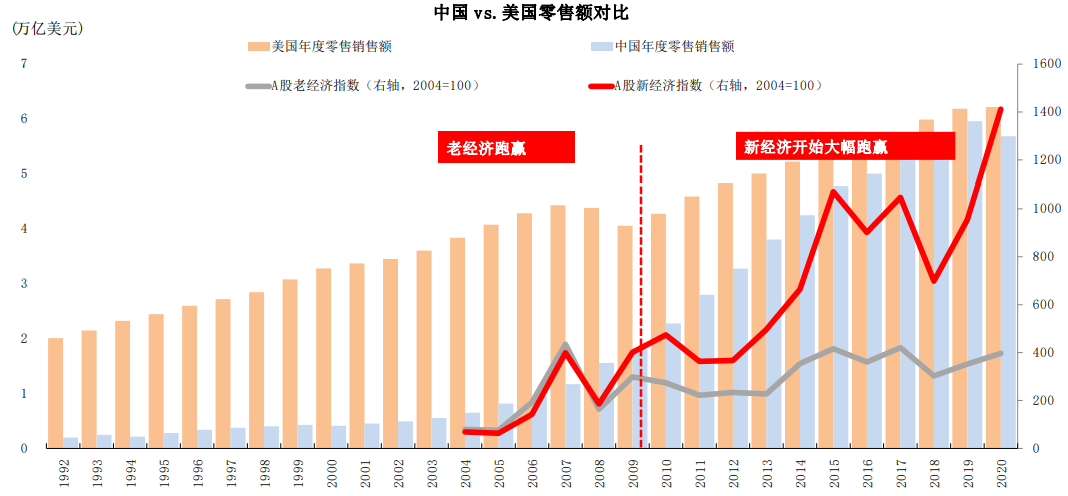

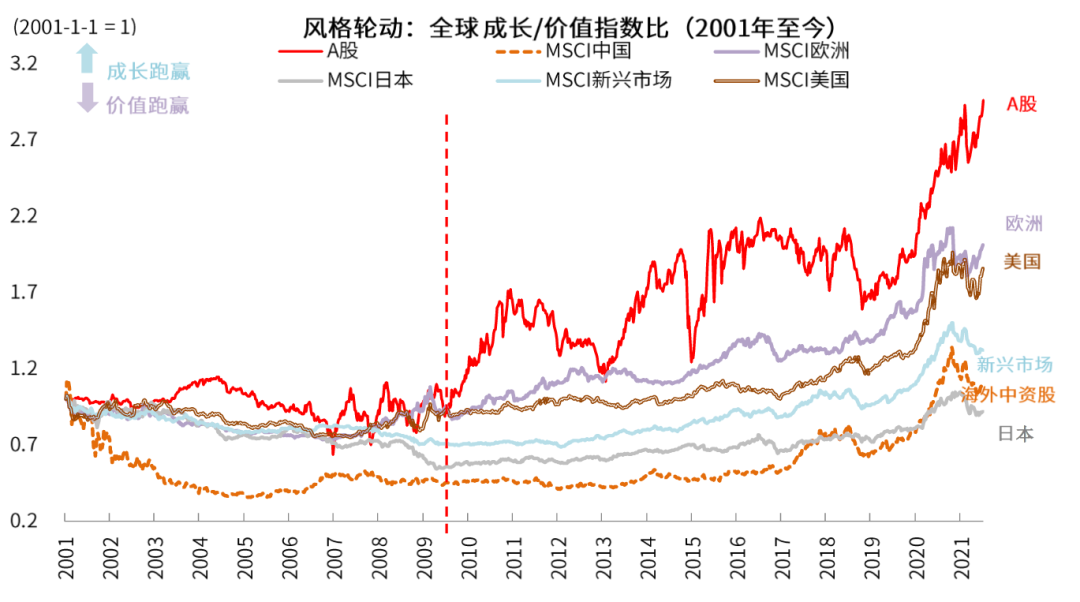

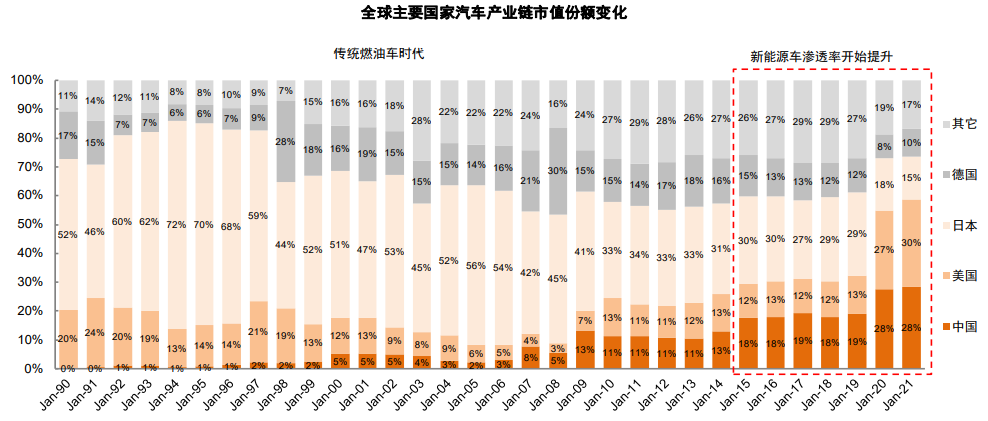

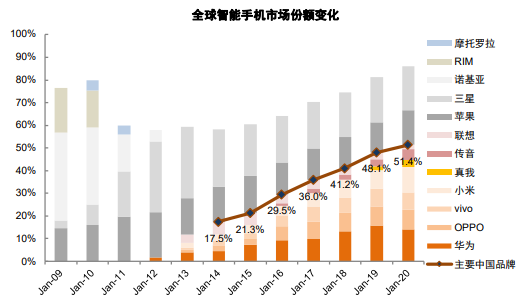

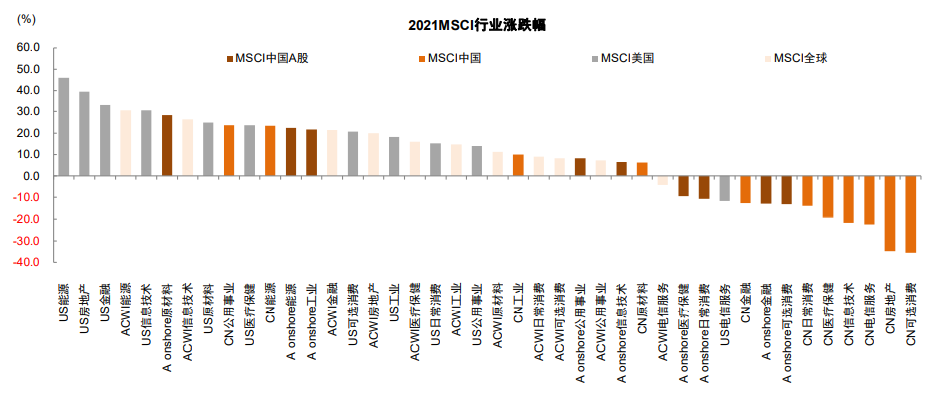

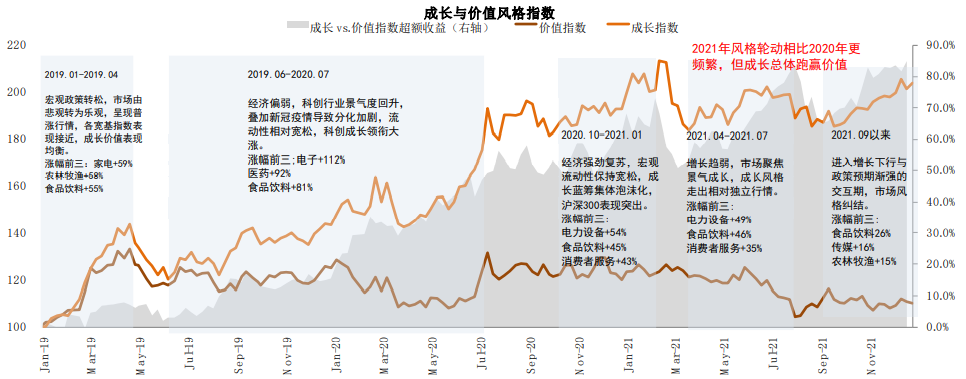

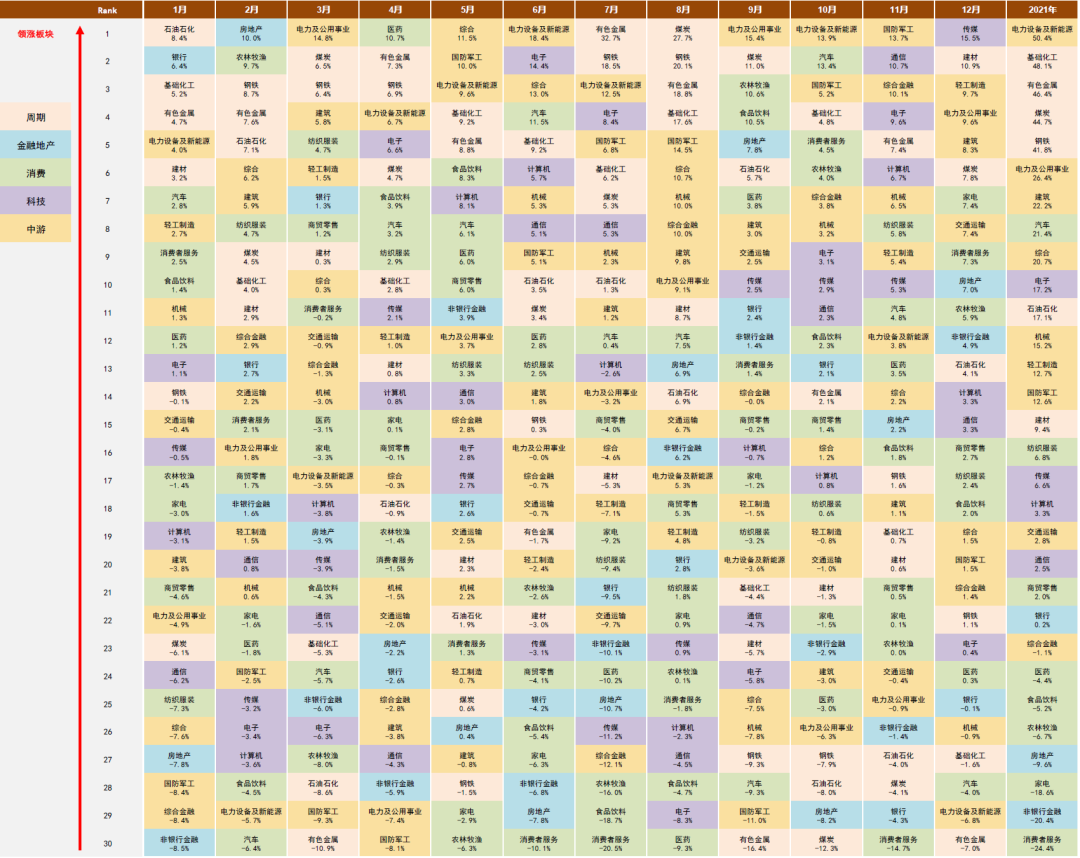

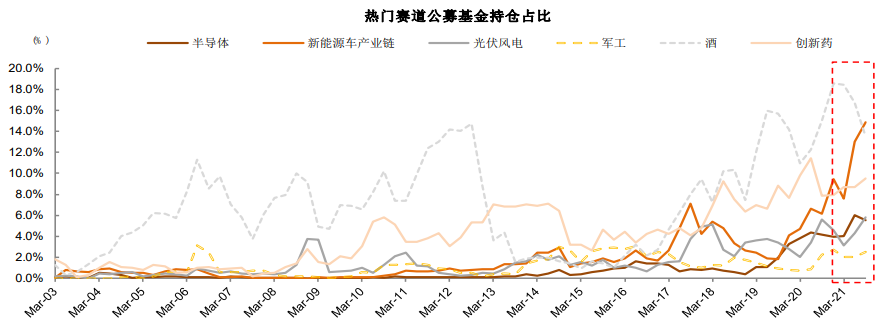

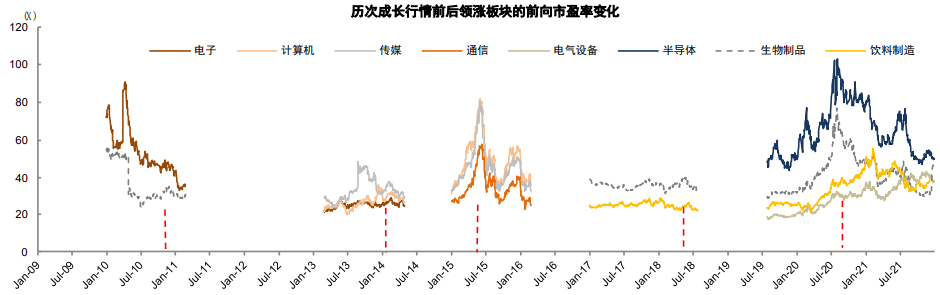

对于市场的结构层面,2021年中国市场相对具备持续性的机会,仍然是来自偏成长的领域,整体呈现为“成长继续跑赢价值”(预测之二),而非年初市场大多数所预期的2021年是价值股的一年。而且具体行业上,与2019、2020年消费升级趋势表现亮眼不同,2021年主要产业升级相关的制造业景气度较高且涨幅相对较大,包括电动车产业链、新能源(预测之七)以及科技硬件半导体(预测之八),其中有色金属作为新能源汽车产业链的上游而需求旺盛,全年涨幅也位列靠前(预测之六)。

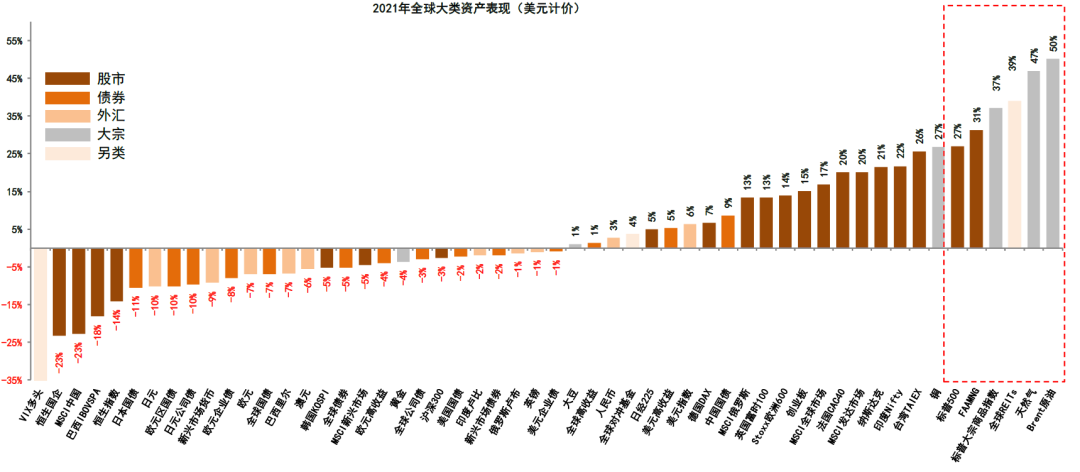

全球市场2021年回顾

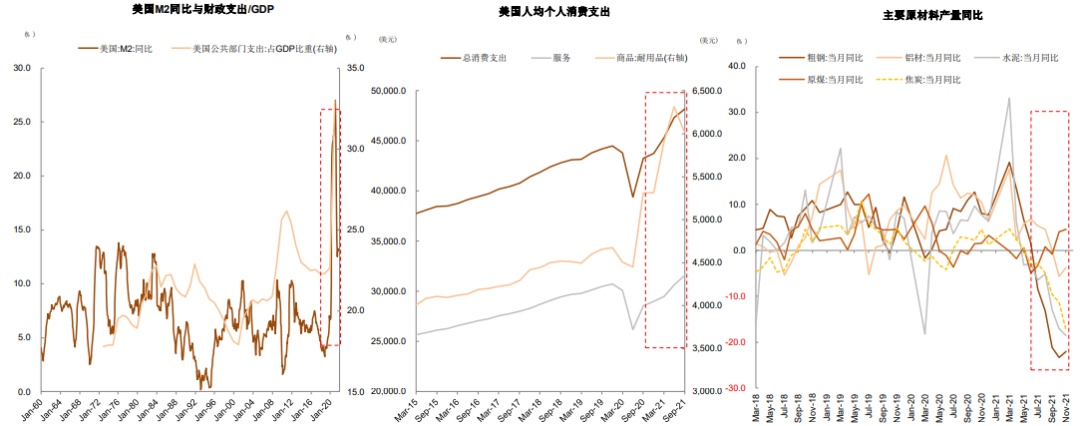

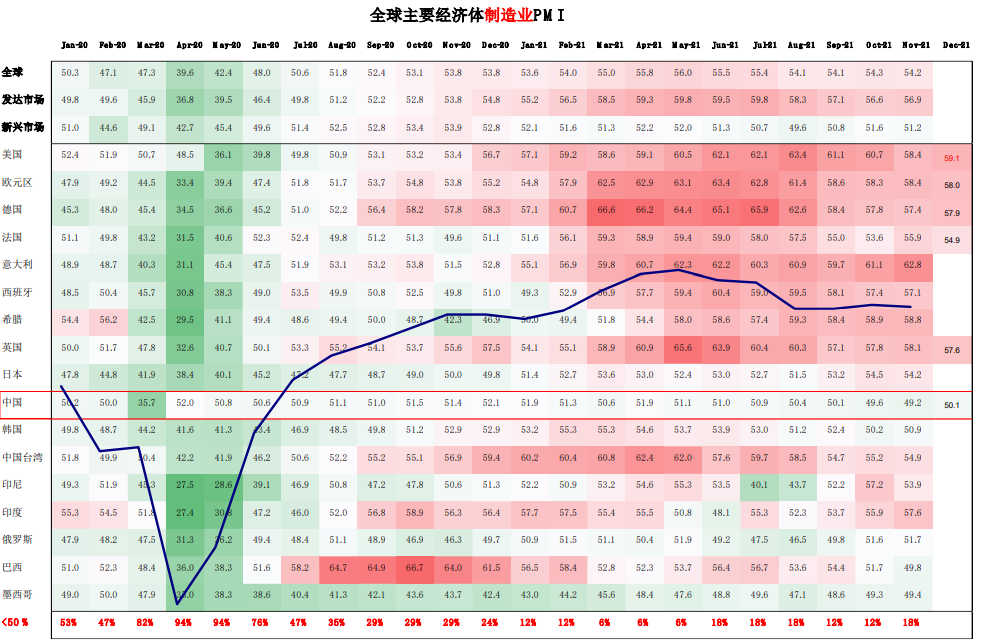

全球股市分化,发达整体好于新兴。主要股市指数2021年全年表现上,美国>中国台湾>印度>法国>欧洲>俄罗斯>日本>A股>韩国>巴西>港股,整体上发达市场整体好于新兴市场(MSCI发达市场+20.1% vs MSCI新兴市场-4.6%),欧美市场好于亚太市场(MSCI全球+16.8% vs MSCI亚太-3.4%)。其中美股标普500指数上涨26.9%,领涨全球股票市场,而且市场风格相比2020年完全偏向成长,2021年在大宗商品整体涨价背景下,股票市场风格也相对更加均衡,标普500也是近5年以来首次跑赢纳斯达克指数(涨幅21.4%)。而亚太市场国家疫后政策刺激力度较小,所处的周期位置相对不利,2021年中、韩股市均有所下跌,其中港股市场跌幅最大,恒生中国企业指数下跌23.3%。

具体节奏上可大致分为以下几个阶段:

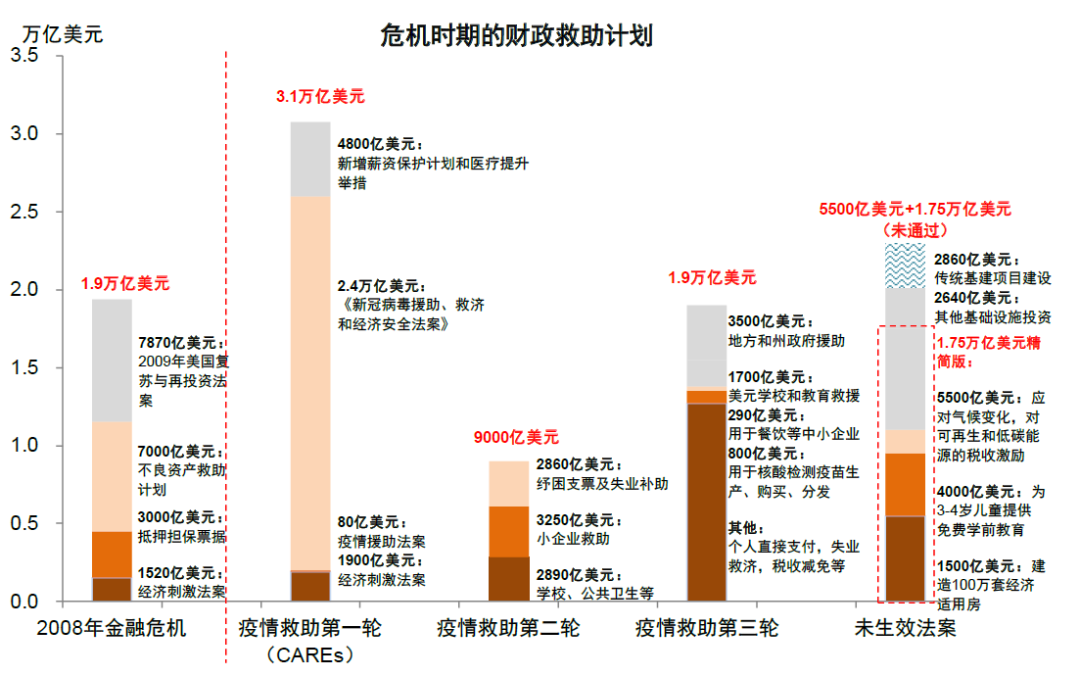

1)年初:中美周期共振向上,美国大选尘埃落定、全球和美国疫情回落、美国新一轮1.9万亿美元财政刺激浮出水面,强化了增长修复预期,全球市场普涨。

2)2-3月:2月美债利率快速上行,引发新兴市场股市调整,美股内部风格切换,金融和周期板块在再通胀交易背景下领涨。

3)二季度中后期:中美从共振转向分化,增长一下一上,资产表现上体现为再通胀交易逐渐回落、部分需求驱动大宗商品回落、全球和美股成长风格再度领先。

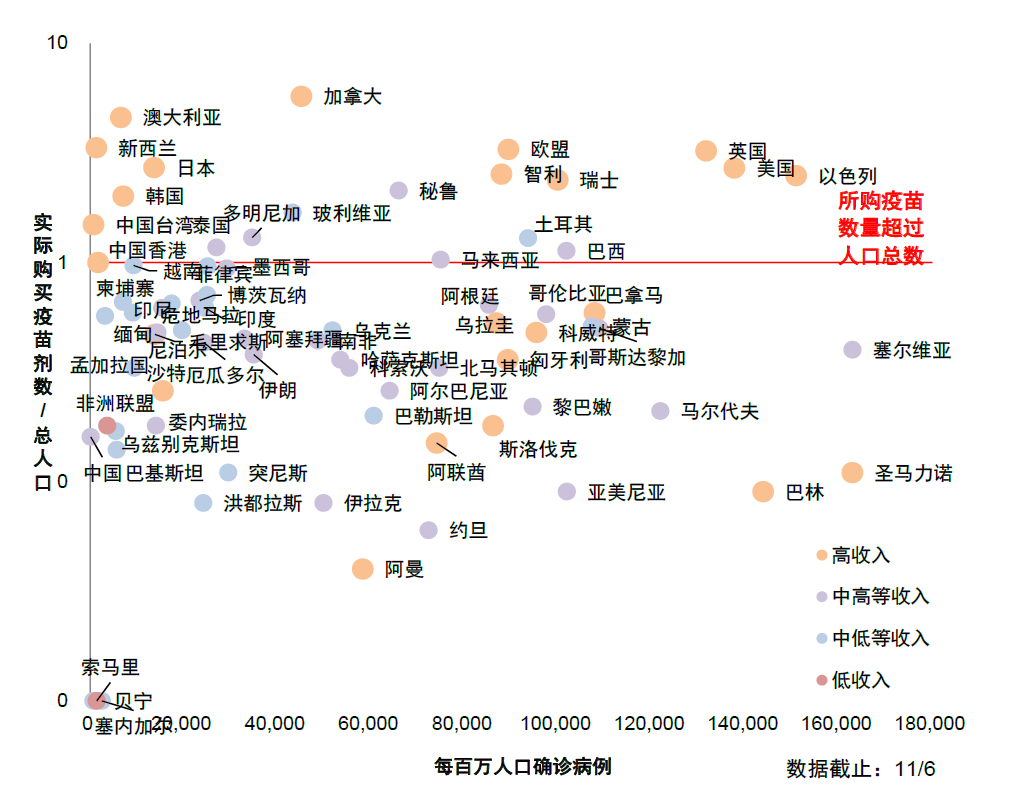

4)三季度开始:Delta变异病毒引发全球新一轮疫情,全球股市开始进一步分化,欧美国家疫苗接种率相对较高,股市受扰动有限,部分疫情严重且医护条件有限的新兴市场经济活动受到明显冲击,全球供应链出现新一轮扰动,三季度新兴股市普遍下跌。

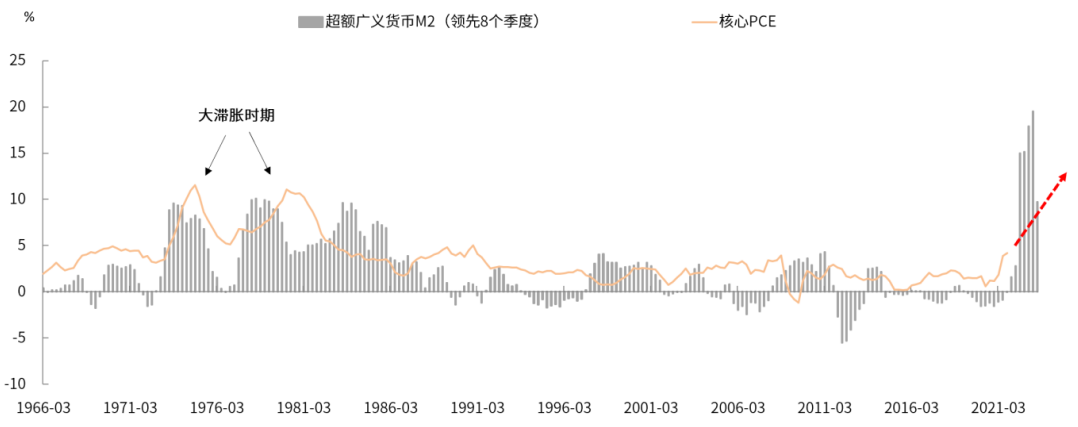

5)9月-10月:9月底开始供应链扰动和政策、极端天气等因素造成的部分能源品涨价,新一波通胀甚至滞胀担忧升温,叠加美国通胀导致美联储逐渐转鹰,使得风格再度转向价值和周期。

6)年底:11月Omicron变种病毒出现引发全球风险资产波动,美国通胀进一步走高,美联储继续转鹰并开始承认通胀非短暂性,发达市场相比新兴市场股市的差距进一步拉大。

整体上美股全年呈现震荡上行,并未出现超过10%的回撤,与前几年成长跑赢价值有所不同,美股2021年出现较为频繁的风格轮动,价值板块略好于成长,能源、原材料和金融领涨市场。

A股市场2021年回顾

指数表现平淡,结构收益不差。2021年A股市场指数层面表现相对平淡,主要宽基指数表现分化,上证指数实现第三年上涨,全年涨幅4.80%,沪深300冲高回落,全年累计下跌5.20%,但结构性的机会并不差,代表成长风格的创业板指全年上涨12.02%,中证500和中证1000等中小市值公司为主的指数也表现较好。排序为中证1000>中证500>创业板指>上证指数>科创50>沪深300>上证50。

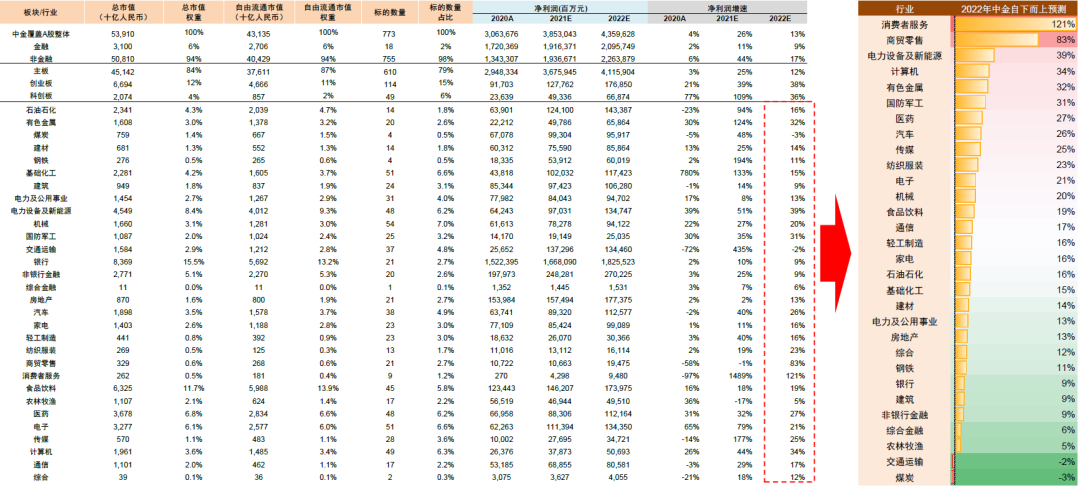

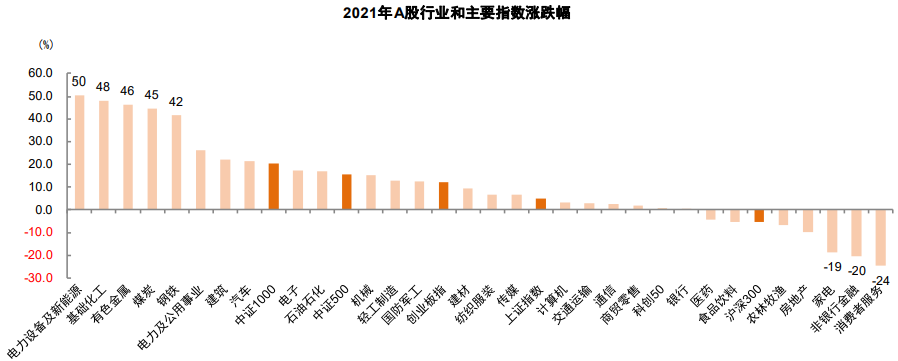

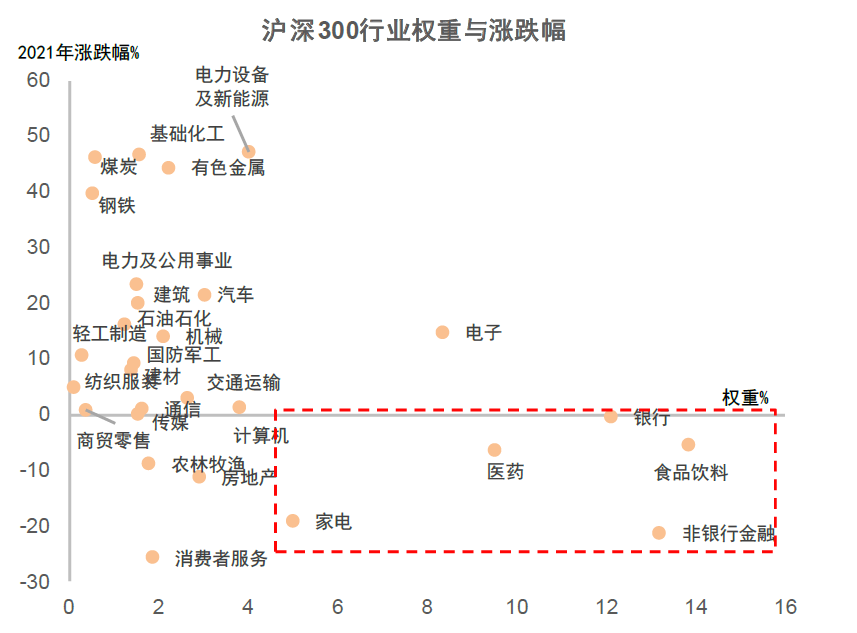

行业和主题上看,受益产业升级的景气制造业有较好的投资机会,新能源汽车产业链成为贯穿全年的主线,受益大宗商品涨价的中上游的周期行业期间也有较好的表现,涨幅超过40%的行业是电力设备及新能源(+50%),基础化工(+48%),有色金属(46%),煤炭(+45%),钢铁(42%)。此外半导体、新能源光伏、国防军工、专精特新是全年关注度较高的板块和主题。而表现相对较差的行业分别是消费者服务(-24%),非银行金融(-20%),家电(-19%),房地产(-10%),主要受到疫情反复、上游涨价冲击盈利等压力所致。

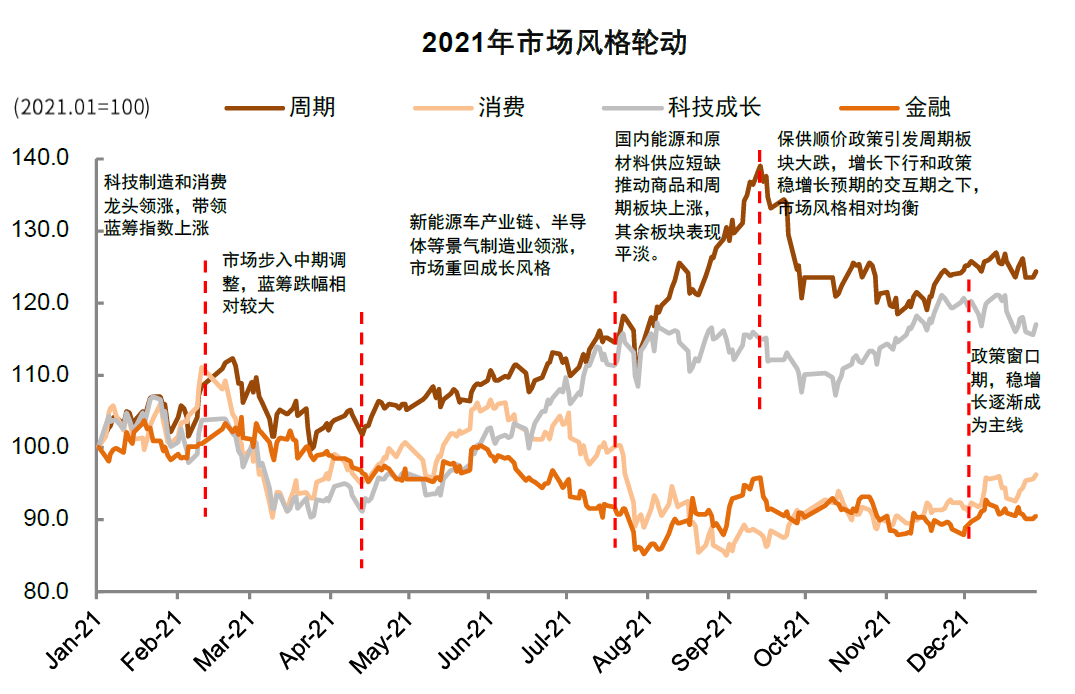

2021年A股分阶段的交易主线切换频繁,具体可分为:

1)年初:年初在盈利预期向好、流动性环节宽松、公募基金发行创历史新高,市场对“核心资产”的配置情绪达到新高度,白酒为代表的消费龙头出现局部高估。

2)2-3月:在增长接近高点、流动性趋紧、美债利率上升的背景下,前期涨幅较大、估值较高和仓位较重的“核心资产”有所回落,引领市场步入中期调整,沪深300最大跌幅超过17%,期间价值风格相对抗跌,中小盘在此期间表现也更有韧性。

3)4月-7月:4月以后在国内增长逐渐趋弱、政治局会议明确积极政策信号后,市场逐步止跌企稳,并且半导体、新能源汽车链等领域维持较高景气度,市场重回成长风格,新能源汽车产业链、新能源光伏、半导体、国防军工和CXO等制造成长行业领涨市场,创业板指再度创下年内新高。而本轮成长行情与前期的差异在于消费蓝筹整体表现不佳,并且在基本面和产业政策压力之下出现较大幅度下跌。

4)8-11月:随着国内增长下行逐步形成共识,市场进入“增长下行与政策稳增长预期”的交互期,该阶段市场表现相对平淡且主线相对缺乏趋势。期间国内供应为主的能源和原材料受能耗双控政策影响,商品和股票价格均出现大幅上涨,随后在保供顺价政策逐渐出台后,周期板块出现集体大跌且商品价格紧随其后下跌,“类滞胀”的担忧得到化解。

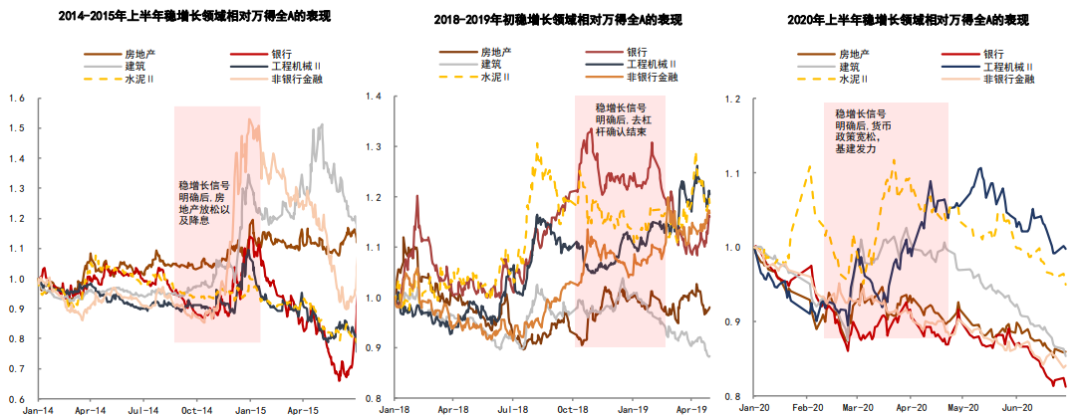

5)12月:随着增长下行压力加大,国内进入重要政策窗口期,中央政治局会议和中央经济工作会议释放明确稳增长信号,央行全面降准并下调LPR,市场的“稳增长”交易渐强,而前期领涨且估值较高的制造成长板块出现一定回调。

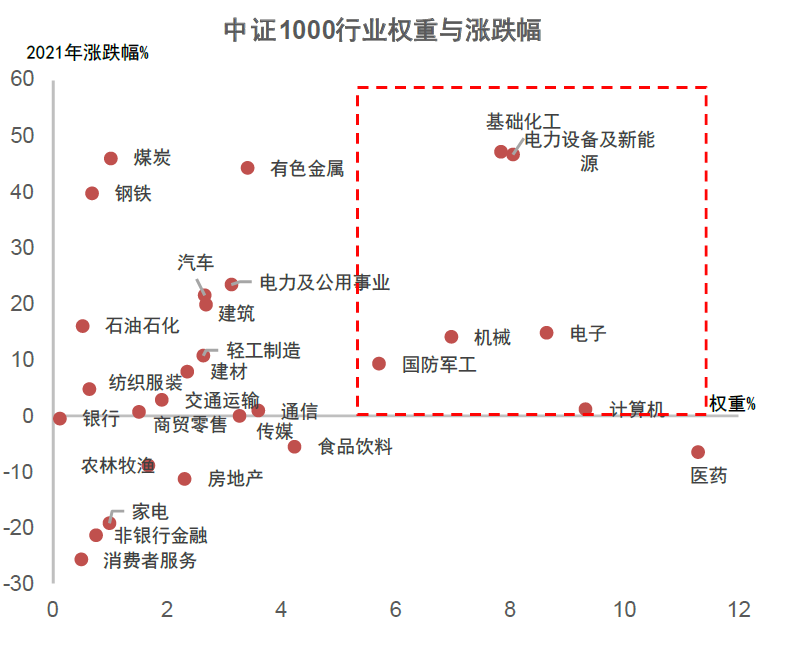

中小市值风格2021年好于大盘蓝筹。中证1000指数自2016年以来首年跑赢沪深300,部分投资者认为市场风格正在转向中小市值。但我们进一步拆解可发现,中证1000全年仍有40%的成分股下跌,表明其内部仍有较为明显的分化;其次从年初成分的行业分布看,中证1000中前7大权重占比60%的行业中仅医药下跌,而其中电力设备及新能源和基础化工大涨超过40%,而沪深300前6大占比60%的行业中仅电子上涨,其中非银、家电为2021年大幅下跌的行业。因此我们看到2021年的大小盘分化的背后,可能与各产业链赛道基本面景气度差异有较大联系,偏大盘的金融和消费是指数的拖累项,而制造和周期则表现相对较好。

2021年制造成长的优异表现较多取决于宏观环境和结构景气。2021年成长风格仍有较好的表现,但领涨行业进一步聚焦到新能源车产业链和科技硬件等制造领域,与年初市场普遍预期的价值跑赢成长不同,我们认为背后驱动力包括宏观和产业两个层面。我们8月发布的《成长风格走到哪了?》解析了成长风格的决定因素,2021年宏观增长由强转弱,流动性稳中趋松,市场更加聚焦可持续增长的领域,另一方面部分制造业产业升级和自主替代在2021年迎来需求爆发,而消费升级相关领域则面临成本涨价、需求偏弱和产业监管多重压力。因此2021年在宏观环境有利成长风格的基础上,成长内部发生分化,产业趋势、盈利和政策因素由使市场进一步聚焦到新能源汽车产业链、新能源光伏和半导体等制造成长领域,成为领涨全年的板块。

港股市场2021年回顾

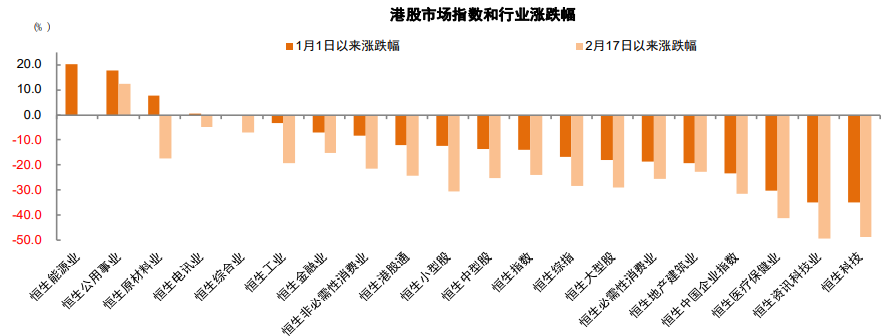

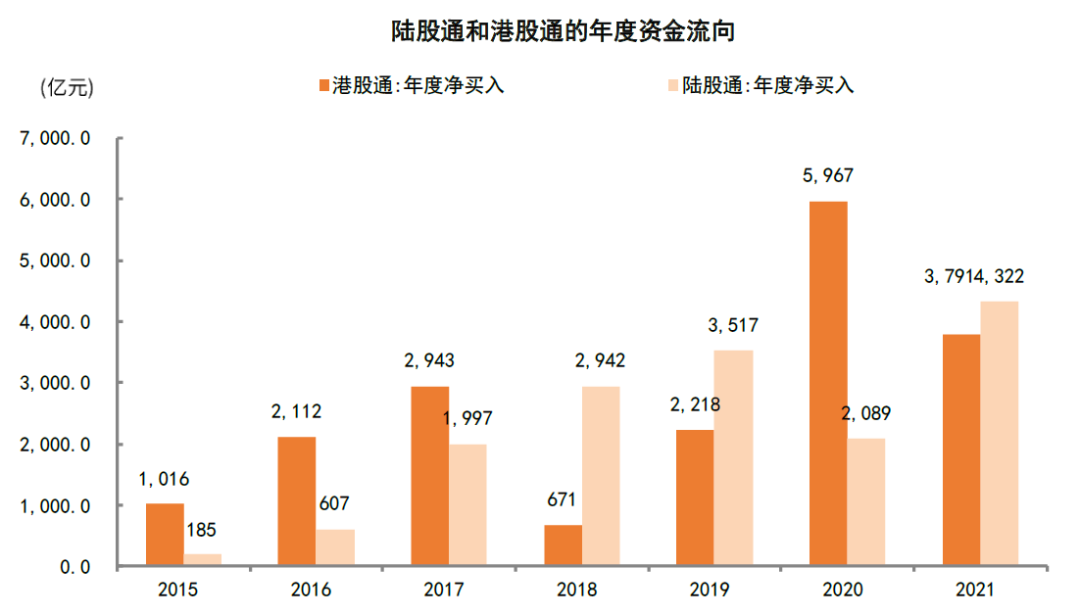

全年明显回落,结构分化。2021年全年恒生指数/恒生国企指数分别下跌14.1%/23.3%,领跌全球股票市场,而2020年大放异彩的恒生科技指数回落35%,若不考虑年初南向资金推升港股大涨,以2月17日高点计算的跌幅已腰斩。市场风格也分化明显,恒生能源(+21%)、公用事业(+18%)和原材料业(+9%)全年仍有不错涨幅,而恒生资讯科技(-32%)、医疗保健(-28%)和地产建筑业(-19%)则跌幅相对较大。尽管港股市场表现不佳,全年海外资金仍持续流入港股市场(截至年底已连续35周保持净流入),且南向资金全年流入仍高达4500亿港币左右。2021年港股表现低于我们年初的预期,中国增长压力、美国政策收紧预期对流动性的影响、国际形势、政策预期等对港股带来综合影响。

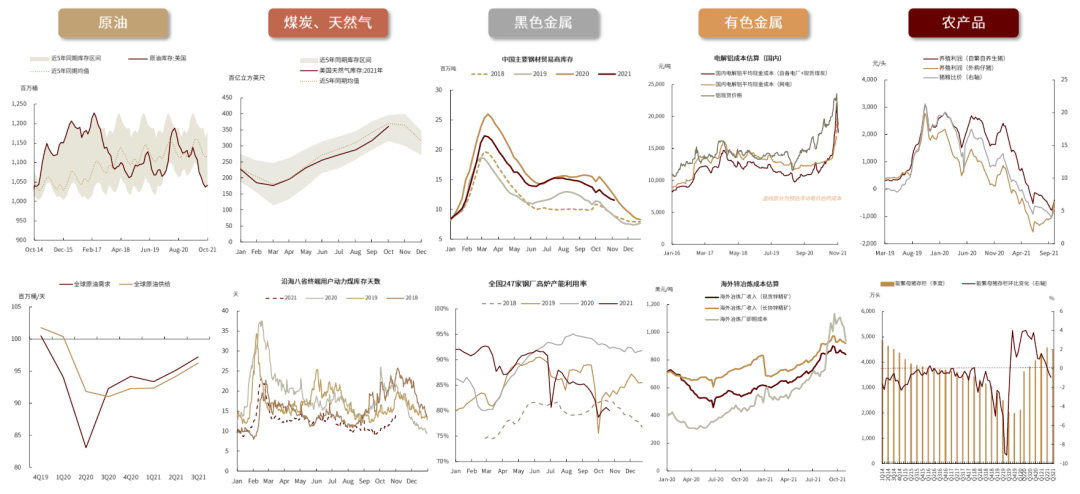

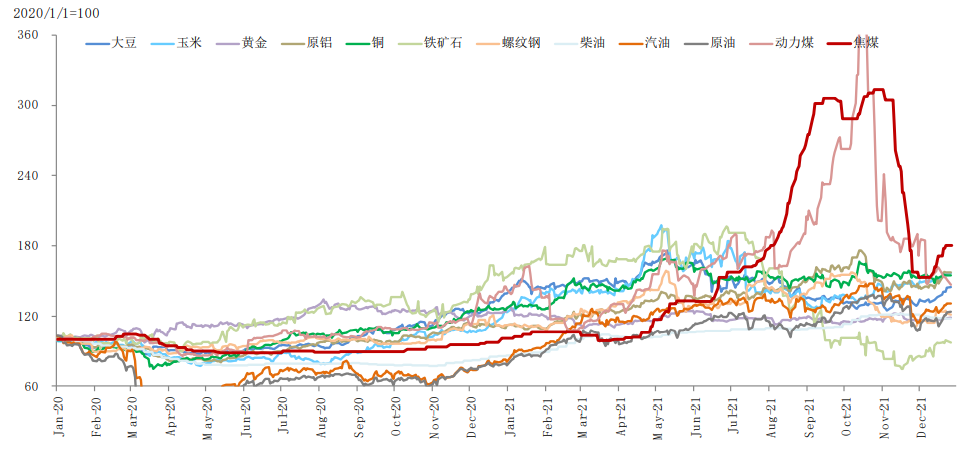

大宗商品:2021年全球表现最好的大类资产

2021年大宗商品中能源表现最好,贵金属表现最弱。2021年大宗商品在全球经济错位复苏,需求整体恢复而供应持续受扰动的供需缺口之下,整体实现上涨并成为全球表现最好的大类资产,其中原油(50%)>天然气(47%)>铜(27%)>大豆(1%)>黄金(-4%),整体来看能源类表现最好,工业金属和农产品其次,而贵金属表现不佳。

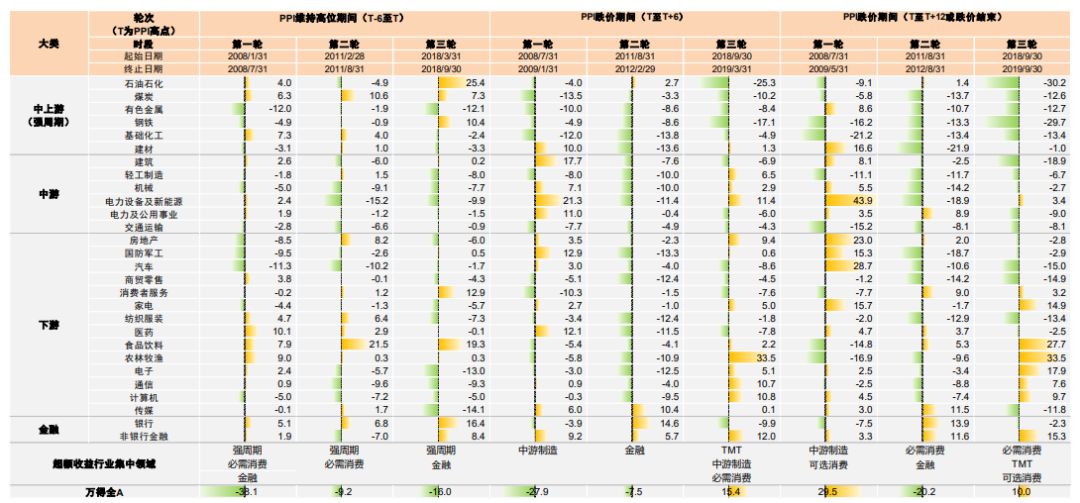

各类商品驱动力与表现差异较大。2021年2月中金大宗商品组按照“国内需求,海外供给”、“国内需求,国内供给”以及“海外需求,海外供给”对商品分类为三个梯队,三个梯队的商品价格依次轮动上涨,可以发现多数与中国需求更相关的商品在前期率先上涨,并随着中国经济增长动能放缓后,商品价格在5月左右见顶(如农产品、铜和螺纹钢);而部分受到国内供给侧因素推动的商品(如动力煤、电解铝、PVC),在中国下半年能耗双控背景下大幅减产,出现大幅上涨,但随着10月保供顺价的系列政策出台,与国内供应相关的商品也普遍出现较大幅度回落;而部分主要由海外主要供应且需求来自全球的产品,受异常天气、地缘政治因素而供应偏短缺,上涨持续时间相对较长(如天然气、原油等)。

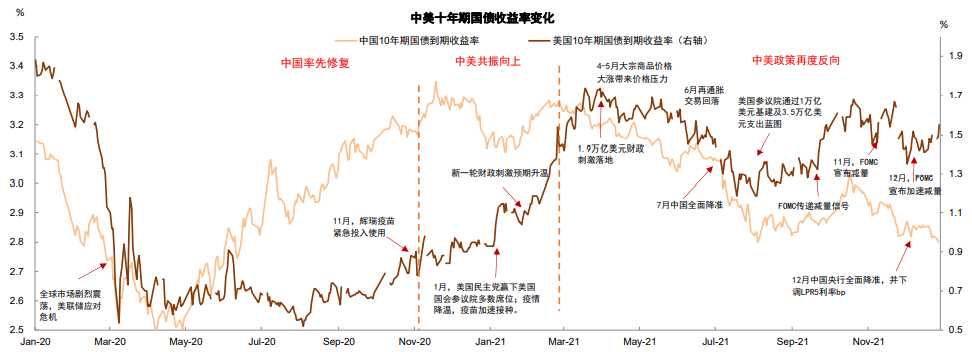

债市:中美利差大幅收窄

中美周期错位导致利率节奏异步。中国经济在疫情率先复苏并在2021年初接近增长高点,十年期国债利率2-3月在3.2%以上的高点徘徊后见顶回落,随着疫情扰动、增长下行形成共识以及央行降准确认宽松,十年期国债利率震荡回落至2.78%的最低值,全年回落36bp,中债10年期国债指数全年上涨5.7%。而美国在经济强劲增长和通胀的驱动下,美债利率年初至今经历两轮上行,2月初和9月底以来的上行驱动力分别为实际利率和通胀预期,全年美债利率上行60bp,中美利差由年初的221bp收敛至127bp,回落至2010年以来的均值水平,由于中美所处周期的差异,以及中国债市对海外资金的吸引力,中美国债收益率整体联动并不高,中国债市在美债利率上升的背景下走出相对独立的行情。

外汇:人民币升值与美元走强同步

2021年,人民币相对美元升值2.3%,日元、欧元和英镑相对美元贬值,贬值幅度分别为11.3%、7.4%和1.5%。美元指数全年维持强势,由年初的89.95上升至95.65,其背后是美国相对偏强的基本面和刺激力度、新兴市场增长疲弱甚至下滑、以及美联储减量预期的升温。而人民币相对美元的升值,则得益于中国出口强劲增长、更好的疫情防控并维持在相对较低的通胀水平。

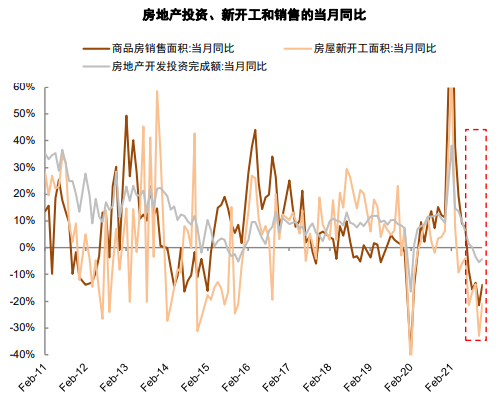

中国增长下半年承压,政策稳增长力度有所加大。2021年中国经济增速从一季度同比18.3%逐季回落,其中疫情对居民收入和消费倾向仍有较大影响,体现在居民消费偏弱,社会零售总额增速从8-10%的增速下滑到4-5%左右;下半年能源和原材料出现短缺且工业生产受“限电限产”影响;全年在多重目标约束下,政策虽然转向宽松但仍然相对有定力,新增社融回落和信用偏紧,财政支出放缓导致基建超预期下滑,房地产销售与投资从高位下滑并转为负增长。2021年底中央经济工作会议提出“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,并明确政策稳增长的基调。

改革:中国积极进展相对较多

2021年是“十四五”规划的开启之年,中国明确坚定“高质量发展”的战略方向。重点改革包括:1)中国开始践行“碳中和,碳达峰”的目标,在推动新能源技术发展和压降高能耗产业产能方面做出较多努力。2)为了发挥资本作为生产要素的积极作用,防止资本野蛮生长,国家市场监管总局在各领域开展反垄断,尤其在互联网领域的反垄断已取得一定成效。3)针对改善民生方面,国家主动推行教育“双减”,继续推动药品集中带量采购,践行“房住不炒”,并在第十三届全国人民代表大会常务委员会上通过《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定》。4)中央提出共同富裕目标,中央财经委员会第十次会议研究扎实促进共同富裕问题,释放出重大的政策信号。

盈利:增速回落,结构分化

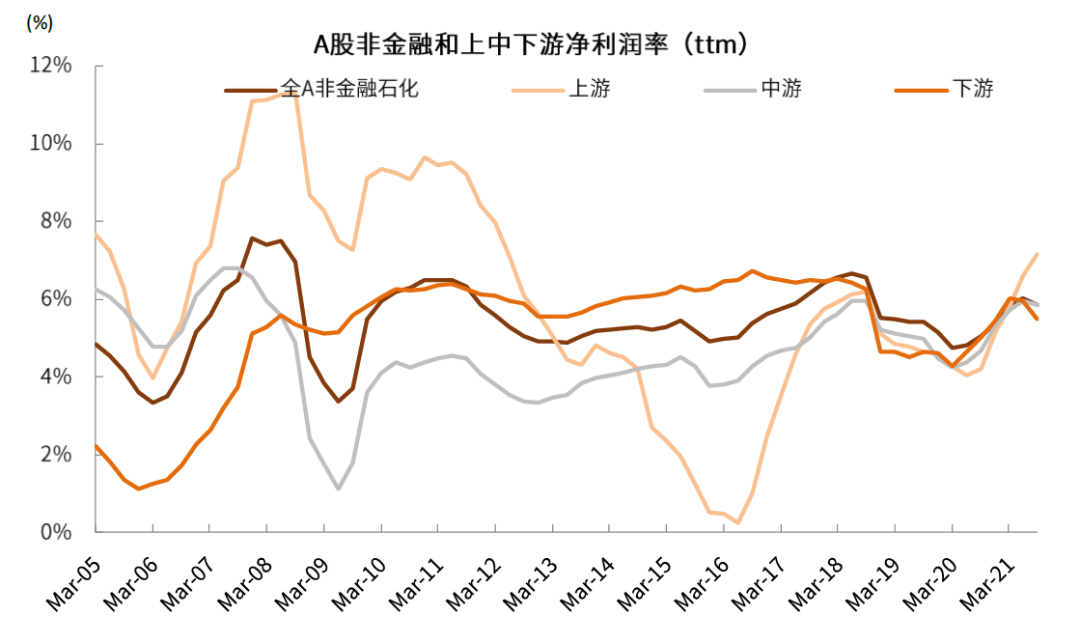

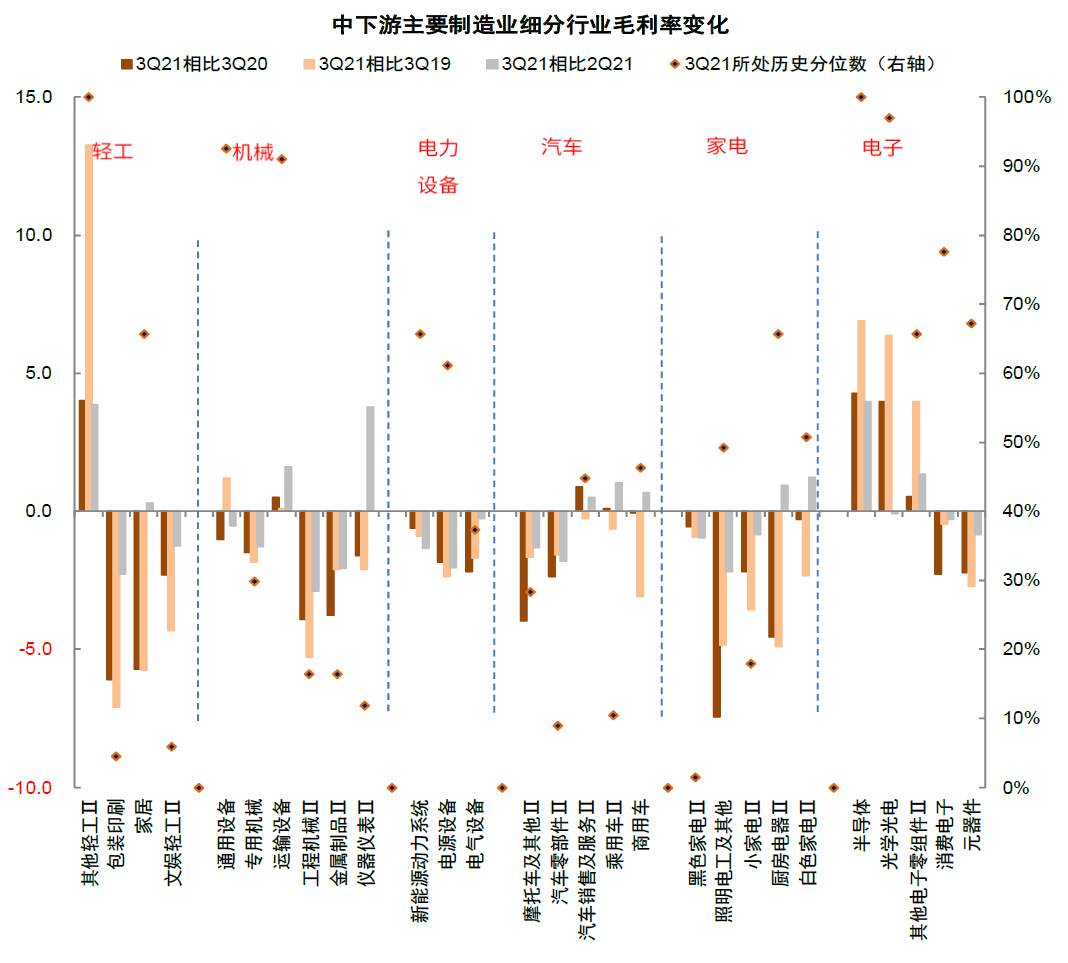

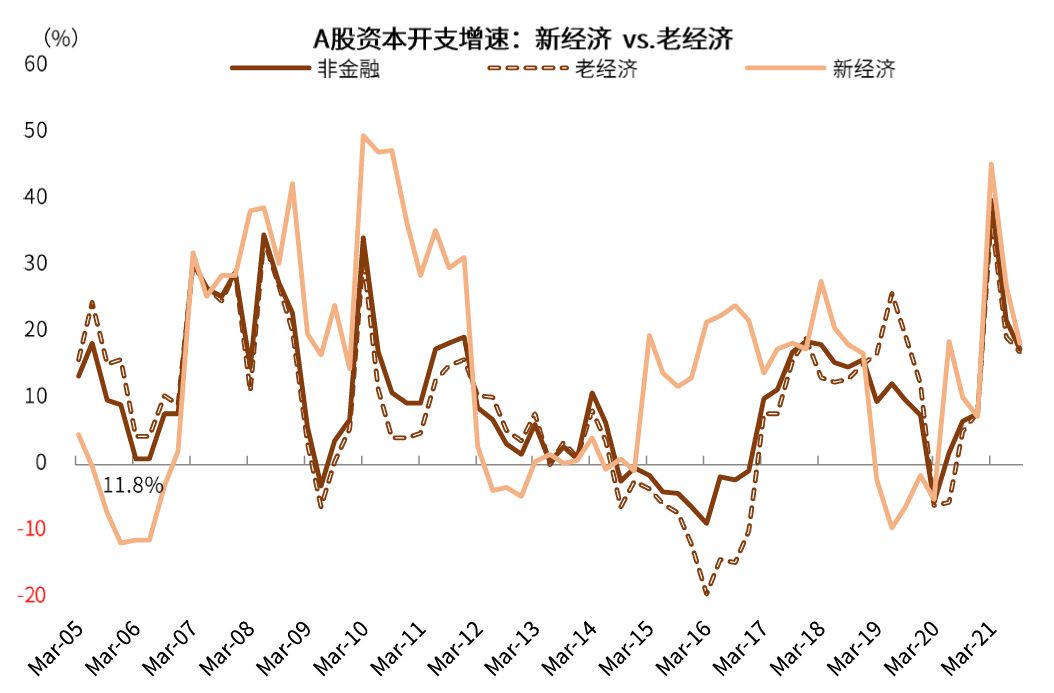

2021年A股盈利趋势与经济增长较为一致,前三季度全A/非金融盈利分别增长25%和38%。其中一季度全A非金融在低基数下实现165%的盈利增长,但随后盈利增长逐季回落,在中下游盈利受抑和需求走弱的影响下,全A非金融企业盈利在单三季度转负,下游盈利同比下滑超过20%。增长质量方面, A股ROE在连续多个季度回升后,三季度开始出现拐点而下行,与此同时新老经济的资本开支增速也整体明显放缓,反映整体增长动能放缓。

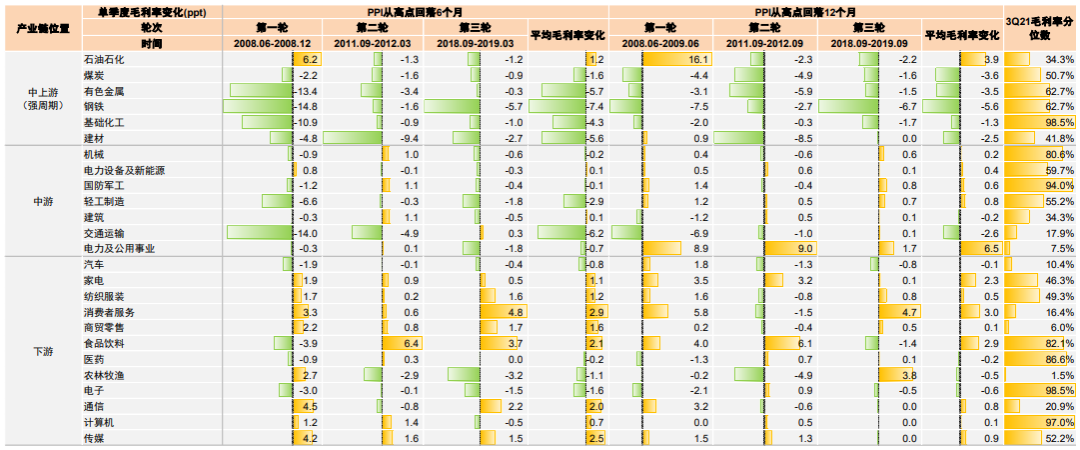

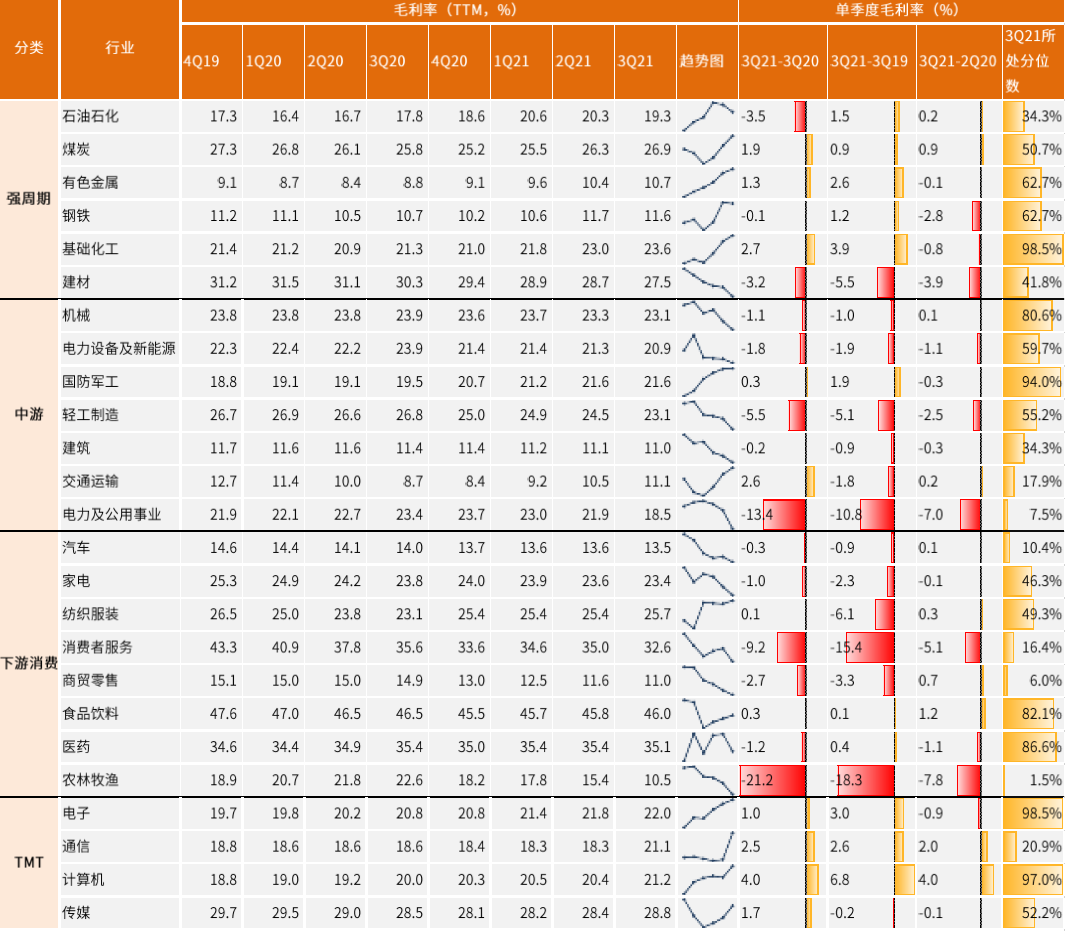

上中下游和行业之间盈利分化明显。2021年在上游能源和原材料持续涨价并推升PPI创下历史新高的同时,终端需求偏弱导致中下游整体提价能力有限,成本涨价对中下游毛利率和净利率均产生明显影响,上中下游利润增速和利润率分化明显,五大强周期行业盈利占比创下2013年以来新高。但由于景气度的差异,电力、地产链和基建链利润受抑,电力设备、半导体以及国防军工等高景气制造业,毛利率并未明显下降甚至部分提升,偏消费类行业影响程度介于前两者之间。此外,在全市场资本开支增速明显回落的背景下,前述景气制造业前三季度仍然保持30%以上的资本开支增速,行业基本面趋势仍然向好。

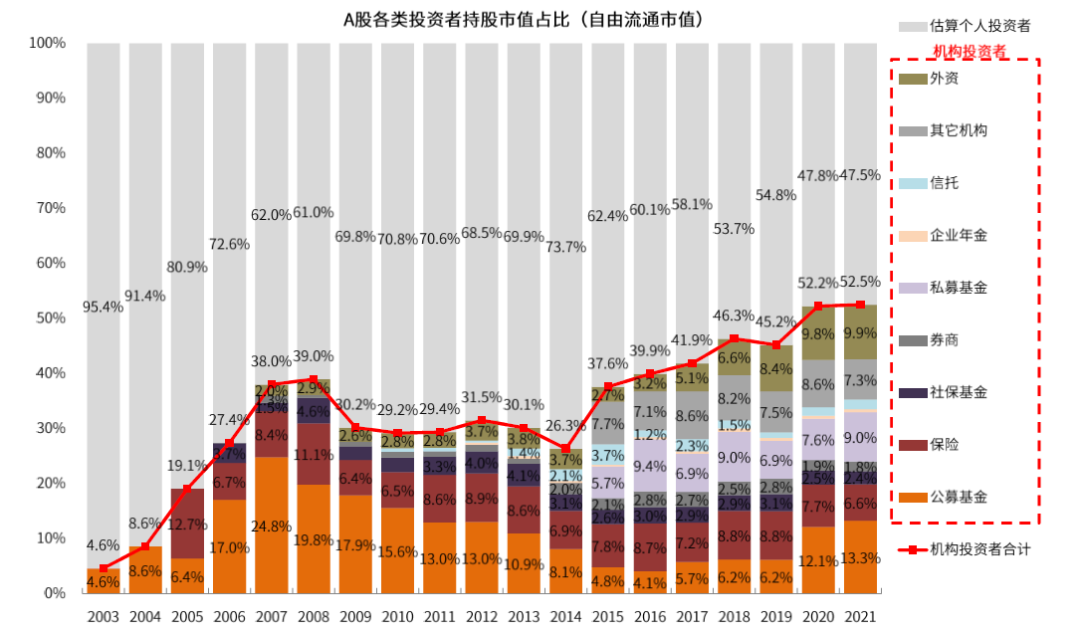

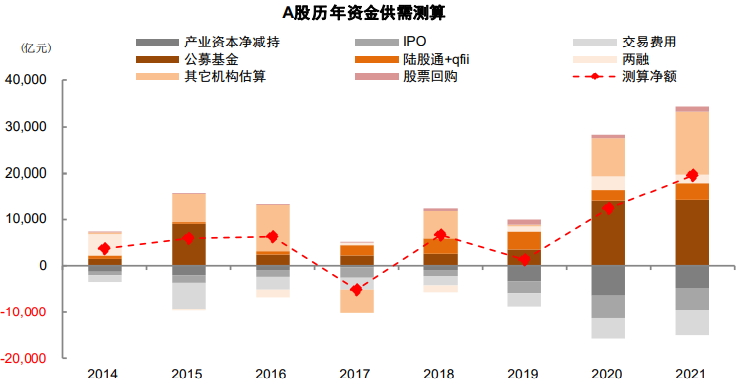

流动性:万亿元成交成为新常态,机构资金亮点较多

2021年宏观流动性从年初偏紧逐步趋向宽松,为市场流动性创造了相对有利的环境。

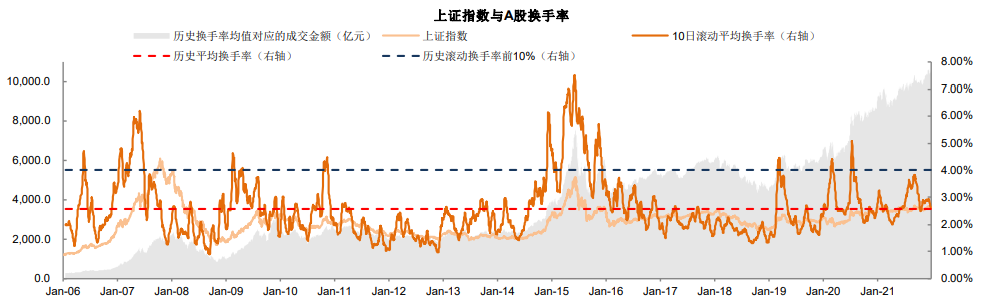

2021年A股万亿元成交成为新常态。2021年市场指数表现平淡的背景下,全年成交额超过2015年创下历史新高,全年日均成交额超过1万亿元。我们在《成交万亿元的背后》的报告中指出:随着A股自由流通市值逐年提升并已突破40万亿元,历史上A股自由流通市值对应的换手率具有均值回归的特征,以2.57%的历史换手率均值所计算的理论成交额已突破1万亿元。往后看,A股万亿元成交额可能成为新常态。

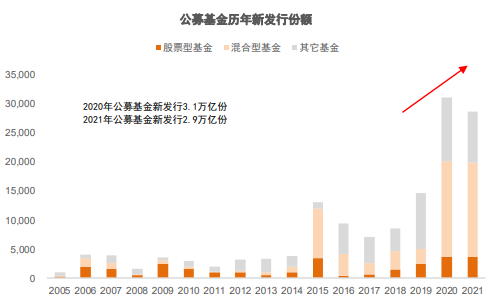

2021年公募基金新成立份额再次接近3万亿份。我们在2020年6月的报告《迎接居民家庭资产配置拐点》中指出,随着中国人均GDP突破1万美元,未来居民资产配置进一步向金融资产倾斜。继2020年公募基金新成立份额突破3万亿份大关,2021年公募基金新成立份额再度达到2.9万亿份,其中偏股型基金超过2万亿份,2021年公募基金最新的资产净值已达24.5万亿元,2021年前三季度公募基金持有股票市值达6.35万亿元。

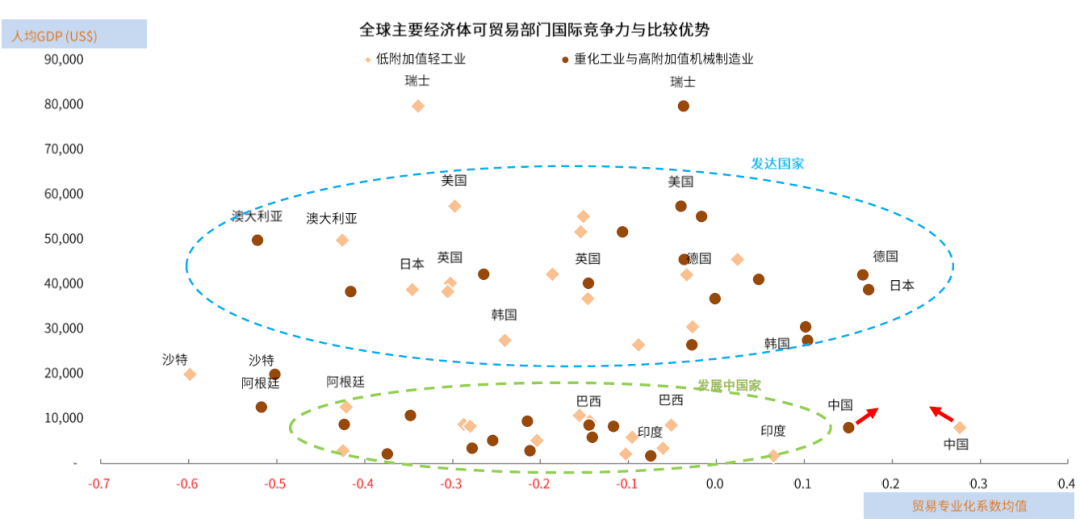

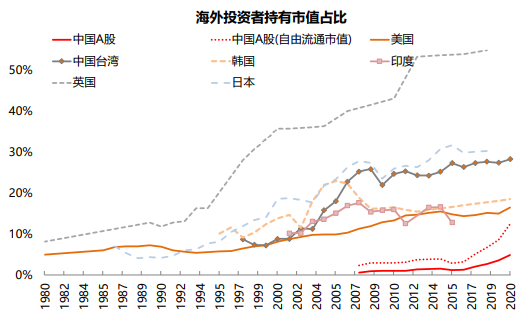

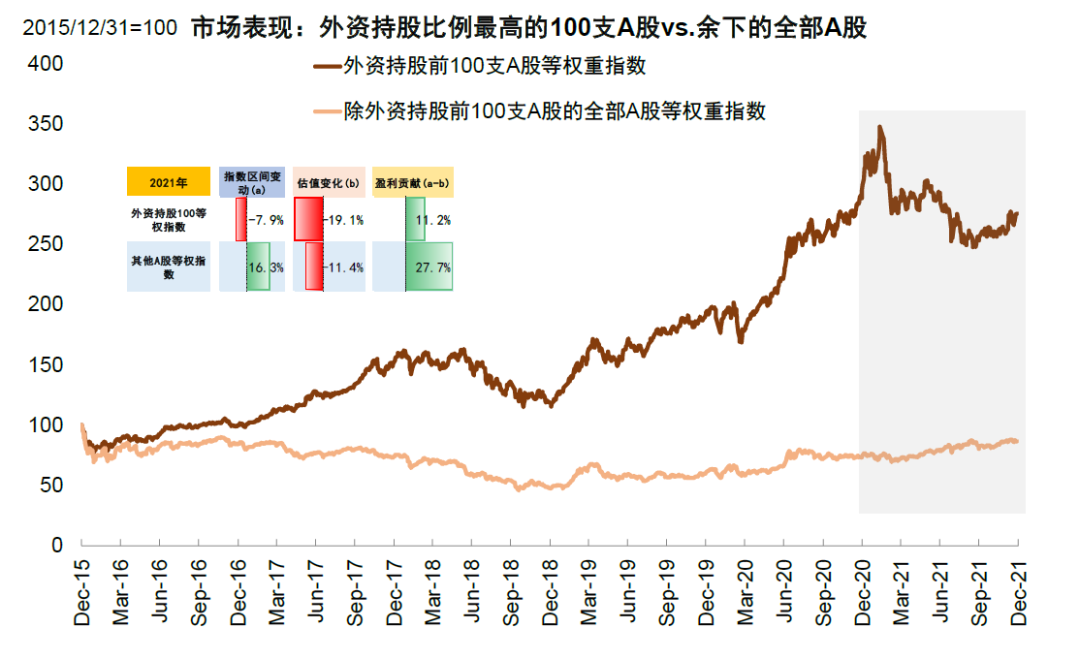

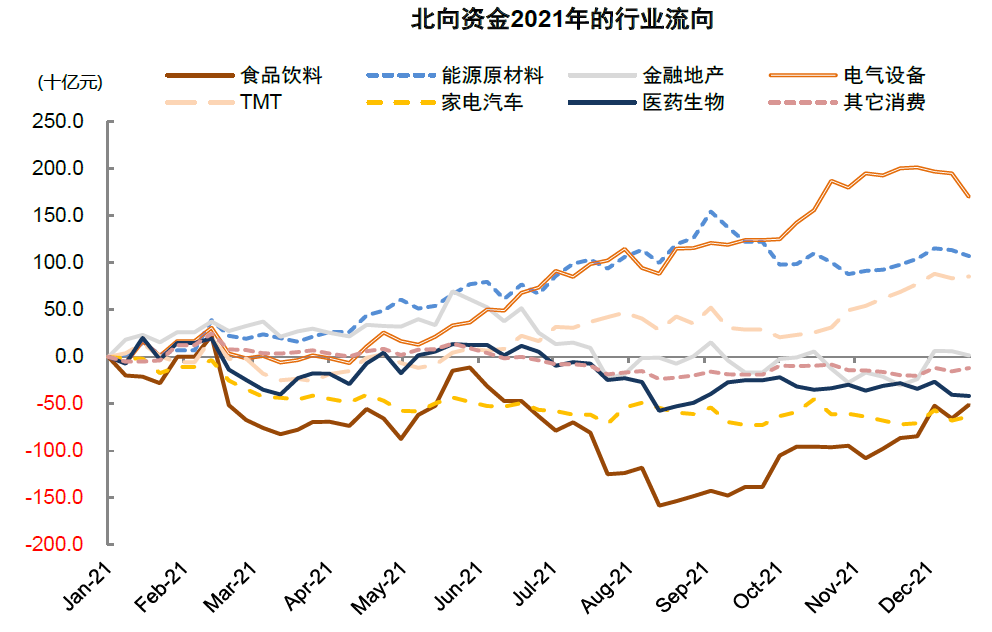

2021年外资流入创历史新高。与市场年初普遍对于外资流入中国市场的担忧不同,2021年的北上资金流入超过4300亿元,创下开通以来最大年度净流入,其中外资对于中国制造业的配置明显提升。外资如此大规模流入的背后,一方面可能反映中国的上市公司仍是全球最具成长性的资产之一,另一方面也反映海外投资者对中国制造业竞争力的逐渐认可,与此同时中国资本市场改革仍坚持对外开放的方向,也创造了相对有利的环境。

私募基金规模明显扩张。2021年私募基金证券管理规模突破6.1万亿元,较2020年底增长62%。2021年私募基金规模扩张可能受益于市场风格相对有利,且随着居民家庭资产配置拐点到来,金融资产配置比例提升,居民的理财需求可能继续推动各类资产管理和财富管理机构多元化发展和成长壮大。

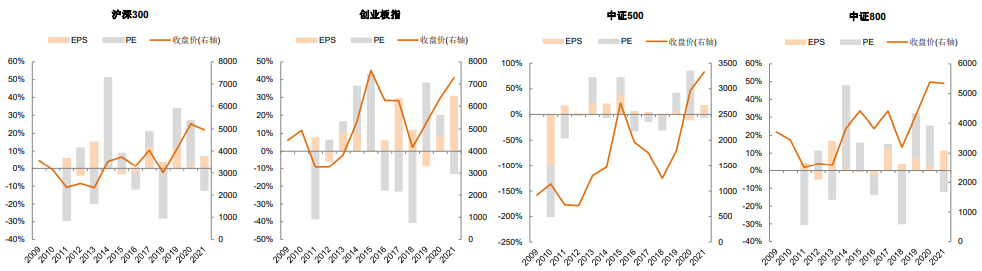

估值:整体估值压力消化,结构维持分化

2021年A股市场的代表指数涨跌幅不大,盈利高增长的同时估值压力逐渐消化。沪深300当前估值11.5X,略低于历史均值水平,相比年初回落11%,创业板指、中证500等指数也大体呈现盈利与估值“一进一退”的类似特征。从节奏上,年初“核心资产”局部高估值导致蓝筹指数整体估值抬升,沪深300非金融的估值偏离历史均值以上1倍标准差,股权风险溢价下降至历史低位,随后A股进入整体估值消化的阶段,最新的股权风险溢价回升至历史均值。从全球比较的角度,A股当前整体估值处于全球中偏低的水平,且龙头公司的估值溢价在2021年也基本消化。

市场估值仍维持结构分化特征。当前A股蓝筹指数估值处于历史均值附近,但创业板指的前向市盈率,仍位于历史85%分位的水平,与此同时新能源汽车产业链、半导体、白酒和CXO等热门赛道虽然经历一定回调,但估值水平也仍在历史80%以上的分位,反映当前宏观增长偏弱的背景下,高景气确定性机会的稀缺性。

更多阅读: