随着过去一年的沉淀发展,世界行至电动化出行新时代的门口。欧美监管部门以时不待我的紧迫感,出台了愈加激进的乘用车及其他轻型汽车温室气体排放目标。各大车企也加码抢跑,纷纷在产品组合中全方位推出电动车选项。这些驱动因素形成合力,极大地推动了全球电动汽车市场的发展。

BCG 预测,纯电动汽车有望在 2028 年成为全球最热销的轻型车动力品类——这比我们 2021 年报告的预测整整提前了三年。此外,我们预计在 2030 年之前全球纯电动汽车的销量将超过所有混合动力类型的汽车之和,甚至把燃油车也远远甩在身后。

同时,我们更新后的模型也对未来地球的健康状况有了更加乐观的展望。欧盟宣布 2035 年起禁售燃油车,这无疑将彻底改变全球汽车行业;欧盟也因此有望实现 2050 年交通领域温室气体的减排目标。尽管美国要想实现气候目标仍任重道远,但相比我们 2021 年对其交通行业的评估,局面已有较大改善。

然而,前景一片光明的背后却藏着 “倒刺”。对于汽车行业而言,消费端对于电动汽车的需求上升催生了新的挑战,或加剧了旧的问题,其中,电池供应链上的玩家和充电基础设施供应商为了跟上爆发式增长的需求,正捉襟见肘。要想最终制胜市场,车企必须想方设法解决供应链难题,采取创新方法,与其他玩家紧密协同,打造切实有效的生态。

硕果累累的一年

对包括混合动力汽车在内的电动汽车而言,2021 是势如破竹的一年。在汽车产量从新冠疫情中回暖的背景下,2021 年电动汽车占所有轻型汽车产量的 20%,而 2020 年该占比仅为 12%。相比之下,汽油车和柴油车的比例下降了 9 个百分点。纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量一路高歌猛进,美国销量翻番(虽然相对其他市场基数较低),中国销量增长三倍。电动汽车业绩表现之所以如此强劲,主要有以下几个原因。

- 西方国家主要市场已经加大监管、减少燃油车的使用。美国方面,拜登政府大举收紧尾气排放政策。继加利福尼亚等 11 个州之后,内华达州、明尼苏达州、弗吉尼亚州也同意制定新售乘用车零排放的配额。欧盟方面,立法委员起草相关政策,力争到 2030 年所有保有车辆减少 55% 的平均排放量(以 2021 年水平为基准)。不仅如此,欧盟还通过了 2035 年新车销售必须零排放的法案,直接宣告了欧盟燃油车时代的落幕日期。此外,欧美政府均延长了相关激励政策,鼓励消费者改用低排放的汽车。

- 车企对电动汽车的支持力度之大前所未见。尽管对混合动力汽车和氢燃料电池汽车方面的投资并未完全消失,但车企研发项目的重心已向纯电动汽车倾斜。当今全球销量前二位的车企——丰田和大众——已承诺到 2030 年前在电动汽车和电池项目上的投资总计将达到 2,500 亿美元。与此同时,捷豹和沃尔沃也定下最早在 2025 年实现只销售纯电动汽车和混合动力汽车的目标。总体而言,车企纷纷开始在把旗下最受欢迎的品牌和车型划入电动汽车的阵营。

- 随着电动汽车逐渐驶向成熟,车企不仅可以宣传电动汽车的环保特征,而且也更容易全面推广其他优势。电动汽车牵引力强、保养需求低,在消费者基本诉求方面表现得十分出色。此外,电动汽车也拥有其他燃油车无法比拟的优势。例如,车企市场营销部门造势宣传汽车电池可作为住宅的备用发电机使用。

- 拥车成本下降叠加激励措施,这些都助推电动汽车的购买需求上升。如今,在中国及许多欧洲国家,中型纯电动车和燃油车在五年总拥车成本方面基本旗鼓相当(我们对总拥车成本的计算纳入了购车价格、保养成本、里程数、油 / 电费)。对全球大多数人而言,2030 年电动汽车与传统燃油车的购车价格将趋于一致,这是比总拥车成本更重要的消费者购车行为指标。电池约占电动汽车成本的 30%—40%,电池价格持续走低也是拥车成本下降的一大原因。此外,伴随电动汽车产量上升,规模经济效益也有助于缩减拥车成本。

- 过去一年,主要市场的消费观念也发生了极大的转变。在中国,蔚来、小鹏、理想等造车新势力在 2021 年销量大幅提振,月销超过一万台。造车新势力的成功崛起一定程度上让潜在购车用户相信电动汽车玩家有能力在市场立足,持续提供售后支持、软件更新,不断强化客户价值主张。这也倒逼老牌车企更加注重开发电动汽车产品和服务。

转型中的行业

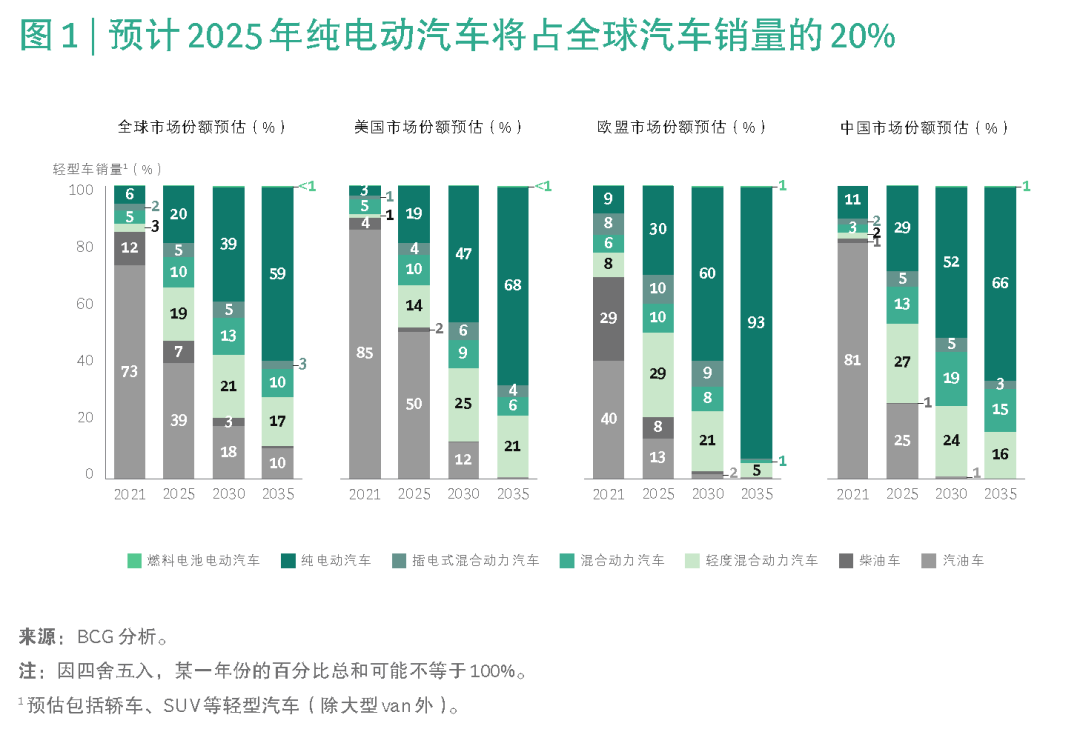

电动化是汽车行业的未来。上述驱动因素都会大幅加快纯电动汽车获得市场主导地位,其速度之快甚至远超我们此前的设想。根据最新预测,纯电动汽车将在 2025 年和 2035 年分别占全球轻型车销量的 20% 和 59%(参阅图 1)。与之相对,我们在去年的报告中预测纯电动汽车将在 2025 年和 2035 年分别占全球轻型车销量的 11% 和 45%。而 2025 年与 2035 年的混合动力车和插电式混合动力车市场份额在去年和今年报告中的预测中几无变化。与我们去年的预测相比,BCG 本次预测的主要区别在于更新了由于全球各大市场加快放弃汽油车以及轻度混合动力汽车从而促进纯电动汽车增长的见解。

我们预计全球各地纯电动汽车普及率的增长速度也不尽相同。欧盟在环境法规方面秉持严格的立场,或将因此领跑赛道,预计到 2035 年电动汽车将占欧盟轻型车销量逾 90%。中美两国电动汽车普及率虽落后于欧盟,但也将迅速增长。不过,全球其他地区的普及速度就要慢得多:在中、美、欧盟主要市场之外的区域,预计 2035 年纯电动汽车只占轻型车销量的 35%,而 2027 年前全球逾 50% 的新售汽油车和柴油车都将由这些区域的消费者购买。因此,全球车企仍必须维持好成本效益出众的燃油汽车供应链,以满足在全球许多市场中仍将长期存在的对混合动力汽车和燃油车的强劲需求。

在席卷而来的电动汽车消费热潮下,很多新车型刚上市没几分钟就已售罄,不少车企正为其远高于预期的电动汽车产销量兴奋不已。同时,高涨的电动汽车消费热情亦不断吸引新兴电动汽车玩家下场布局,它们无不希望复制特斯拉的巨大成功(特斯拉市值远高于任何其他车企)。

与此同时,电动汽车转型之势也让传统车企不仅要重新考虑从内燃机向电动动力系统过渡的问题,还要重新思考是否变革整个商业模式。它们积极推动纵向整合,从而改善电池供应的渠道以确保率先获取新一代电池技术的权利,并提高电动机的性能。考虑到电动汽车较低的保养需求以及造车新势力的直销模式,经销商角色的演进也成为必然。更具变革意义的是,车企通过把电动汽车包装成带轮胎的储能设备,塑造 “汽车即服务” 的崭新模式,正涉足传统上由公共事业公司或车队管理公司的服务领域。此外,报废车辆零部件的回收要求也越来越严格,促使车企认真思考围绕循环利用的市场进入战略,如电池回收再造等。

同时,车企也正采取简化电子架构和软件驱动的方式来节降成本,创造新的收入来源,从而弥补电动汽车短期利润率较低的状况。例如,通过 “OTA 远程更新”(即无线推送软件和功能),车企可以远程增加电动汽车电池的里程数,也可以利用车辆识别技术让电动汽车车主用完充电设施后自动支付。总而言之,善于洞察市场的传统车企和造车新势力均已意识到电动汽车转型可做大做深汽车行业的利润池。

最后,考虑到排放法规要求和低于燃油车的每英里成本等因素,新兴的无人驾驶车队运营商也更加青睐电动汽车。我们预计,未来所有无人驾驶共享汽车(包括车队车辆)都将是电动汽车,这将进一步扩大电动汽车的普及率和接受度。

越来越接近的气候目标

世界仍需要奋力追赶交通领域的气候目标。不过,电动汽车前景越来越光明无疑是个好消息,尽管政策制定者和车企必须带着紧迫感抓紧行动,加速普及率增长,解决电动汽车变革道路上的障碍。

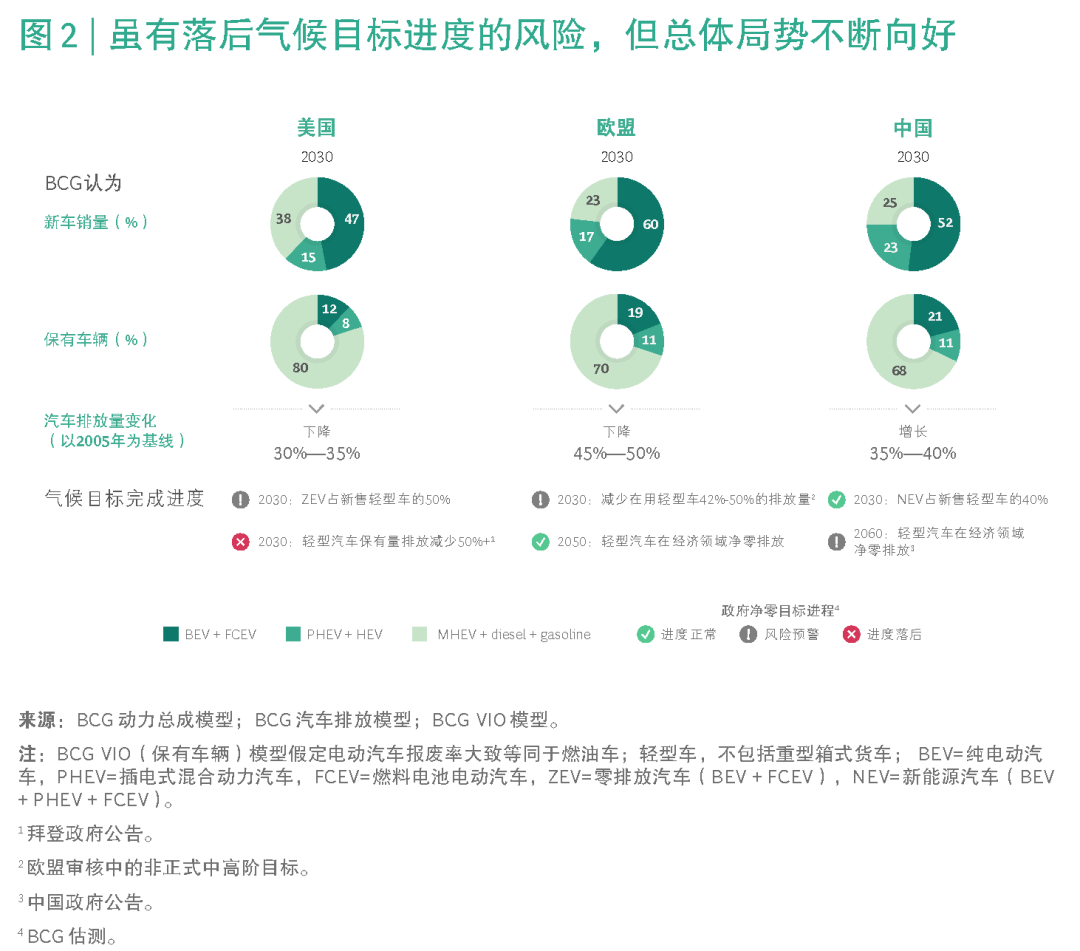

通过做好 2035 年起禁售燃油车的准备工作(禁令于 2023 或 2024 年应开始具备法律约束力),欧盟有望在 2050 年实现所有保有车辆(即汽车保有量)净零排放的目标,当然前提是欧盟继续坚持投资公共交通系统和电动自行车等绿色出行工具。届时,欧盟几乎所有路上的车辆都将实现零排放,而且根据我们最新预测,欧盟仍有机会在 2030 年达到汽车减排 45%—50% 的非正式目标(以 2005 年水平为基点)。尽管如此,欧盟必须落实更加强有力的举措,才能确保汽车保有量从油到电的结构 “大换血”、插电式混合动力汽车的车主采用电而非汽油作为动力模式、用车最多的消费者选择购买电动汽车。

今年早些时候,中国电动汽车占新售轻型车销量逾 20%,因此我们认为中国实现 2030 年纯电动汽车占新售车辆 40% 的目标不难。但中国要想达成 2060 年碳中和目标,必须在 2040 年前实现新售轻型车全部为电动汽车。

而美国也必须要奋起直追才能达成相关目标。尽管我们相信美国 2030 年达成仅销售零排放汽车目标的机会窗口依然存在,但是美国汽车保有量结构变化的速度并没有快到使其轻松实现 2030 年前经济领域减排 50% 的目标(以 2005 年水平为基线)。正如欧盟推行禁售令一样,美国也必须在 2035 年前禁售非零排放汽车,才能兑现 2050 年净零排放的承诺。

放眼世界,日本由于汽车保有量中混合动力汽车占比较高,2050 年前有望实现经济领域温室气体净零排放的目标,但仍需设定清晰的零排放汽车目标才能确保不脱离正轨。

同时,总部位于日内瓦的世界可持续发展工商理事会以及印度 25 家龙头企业呼吁,到 2030 年纯电动汽车应占在印新售车辆的 30%。然而我们预测 2030 年印度新售电动汽车比例将不足 15%,大约只是目标的一半。除非印度汽车市场和监管环境的格局能发生质的转变,不然印度很难实现对应目标(参阅图 2)。

零碳排并未止步于电动汽车本身。纵观汽车价值链,脱碳正是大势所趋。例如,充电公司利用安装太阳能充电桩、获取可再生能源等方法,解决电动汽车必须使用清洁能源的需求。电池生产商也积极在生产制造过程中使用绿色能源。然而,过往消费趋势叠加电动汽车的特定问题,仍会削弱消费者对电动车的购买热情和电动车对气候的积极影响。

电动汽车普及面临的风险

尽管电动化出行的势头正劲,两大短期供应链风险也明显浮出,这些风险可能阻挡产业变革的步伐,也可能促使行业玩家在克难攻坚的过程中形成突破性的创新成果。其一是过去半年出现的、包括锂和镍等动力电池金属原材料的供应链紧张。其二是充电基础设施在未来数年的不完善会导致包括美国在内的主要市场的电动汽车普及率增长停滞。其中,波士顿等城市受到的影响尤其大,受当地物流问题和现有配电设施局限性的影响,拓展其配电能力十分耗时。根据我们对全球纯电动汽车与插电式混合动力汽车销量的市场展望,供应链玩家应加速布局相关领域,紧跟未来需求的变化(参阅图 3)。

例如,从今年直至 2030 年,预计锂需求将以逾 25% 的年复合增长率扶摇直上。然而,疫情带来的供应链紧张,加之能源成本攀升、电动汽车销量加速增长,都导致用来生产电池的锂化合物价格飙升——电池平均成本在多年稳步下滑后呈现抬头之势。同时,战争和经济制裁又抬高了镍价,恐会进一步加剧镍短缺的情况。

填补金属材料供应端缺口、抑制价格上涨,取决于生产商能否新建工厂来满足不断走高的需求。但建厂并非轻而易举之事,因为生产工程建设周期相对漫长。只要原材料供应缺口持续存在,电池产能的扩大、电池里程的拓展、电池寿命延长的科技发展都会受到掣肘,最终推迟甚至逆转电动汽车拥车成本下降的趋势。

不久的将来,充电桩不完善的情况恐会在一些国家加剧恶化。近期,英国汽车行业协会强调称,目前电动汽车销量增速远远超过了公共充电站的修建速度。根据我们的分析,美国在 2025 年和 2030 年分别需要 110 万和 230 万个公共充电桩,与此对比 2020 年仅有 10 万个。而政府到 2026 年仅计划建造 50 万个公共充电桩,且《基础设施投资和就业法案》(US Infrastructure Investment and Jobs Act)或将仅能资助十分之一——余下的缺口留给私营机构和州政府补足。

基础设施的匮乏恐对电动汽车普及产生深远的负面影响。如今涌现出一批潜在的购车用户,他们既没有车库,也没有独栋住宅,无法在家充电,因此未来更需要倚重分布各地的公共充电设施。然而,据非营利消费者机构消费者报告近期调研显示,担心公共充电桩匮乏已经是美国消费者犹豫购买电动汽车的主要因素。同时,德国也在逐步取消私人充电桩的购置激励,鼓励越来越多的电动汽车车主使用公共充电站。

赛道新挑战

汽车行业的飞速变化,尤其是纯电动汽车独霸市场的时刻到来极可能远快于我们此前的预测,给行业玩家带来了全新的瓶颈。现在,行业玩家必须着力于打破供应链限制,破解充电设施不足劝退买家的难题,而不是一味证明电动汽车技术和应用场景的可行性及价值。

同时,在市场发展加速的背景下,车企和供应商随之改变打法,把握新机会,消除潜在风险。创新成果全面涌现,涉及科技、用户体验、营收模式、用车模式等领域。创新进步并没有让行业上下局限于个别解决方案,反而拓宽了电动汽车玩家的选择。因此,企业可以依据不同的市场情景和机会来制定策略。

协同合作对于克服上述挑战至关重要。所幸,我们依然有乐观的理由相信汽车行业生态内的玩家已为开发切实可行的解决方案做好积极合作的准备,并未把其看作零和博弈。

在充电端,大批玩家正加速公共充电桩的布局。政府放开土地权,支持电动汽车无线充电等大规模项目。充电设施制造商修建预制充电桩,缩短安装时间。车企携手公用事业公司实施加大电网容量及弹性的试点,确保电动汽车车主可以在家充电,或是向电网回售多余电量。随着汽车充电专项电费、智能化汽车架构、通用标准逐一落地,电动汽车的充电费用势必会下降。

通过创新突破,车企将汽车充电带到了一个全新的阶段。他们开发出 “换电” 和“电池即服务”的模式,这些模式早已在电动两轮和三轮车中较为普遍。例如,蔚来向消费者提供订阅服务,消费者可在换电站用旧电池换新电池。此类模式解决了消费者关于电池使用寿命及报废的后顾之忧,为车企创造出全新的收入来源,并能促进回收再利用。

为提升供应链韧性,车企、电池制造商、正极材料供应商三方联手成立合资公司,并投资矿产,致力于保障稳定供应,建立竞争优势。直接提锂等新技术也正在紧密开发中,并有望开辟关键金属锂的新来源。

与此同时,为对冲风险,电动汽车玩家正探索多条技术路径。两年前,电动汽车企业开始放弃磷酸铁锂电池,转而拥抱镍比例更高的锂电池。不过,随着近期市场动态的变化,磷酸铁锂电池的需求开始反弹,入门级汽车对其需求尤其大,车企因此也减少了对镍的依赖。

以上种种举措表明,当面临重大挑战时,汽车行业行动迅速,勇于创新。车企领头羊依然在为消费者打造称心如意的客户体验,为股东创造可观的价值。不仅如此,车企也在应对气候变化的挑战上为其他行业树立了榜样。我们认为,随着车企逐渐把电动化确立为主流出行技术,更大更惊人的创新也会应运而生。请系紧安全带,汽车行业全速前进,驶向净零未来。

来自: BCG波士顿咨询

更多阅读: