德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心(UT Health San Antonio)领导的一项新研究调查了睡眠时间与大脑或认知表现之间的关联是否受到抑郁症的影响。

“睡眠时间长与整体认知能力以及特定认知能力(例如记忆力、视觉空间能力和执行功能)较差相关,而非睡眠时间短,”该研究的资深作者、德克萨斯大学健康圣安东尼奥分校格伦·比格斯阿尔茨海默病和神经退行性疾病研究所创始主任、医学博士苏达·塞沙德里 (Sudha Seshadri)说道。“无论是否服用抗抑郁药,这种关联在有抑郁症状的人群中更为明显。”

研究人员从长期弗雷明汉心脏研究(FHS) 的 1,853 名参与者中获取了数据。这些参与者中 42.7% 为男性,无痴呆症和中风史,平均年龄接近 50 岁。参与者报告了他们通常的睡眠时间,睡眠时间分为短睡眠时间(少于 6 小时)、中等睡眠时间(6 至 9 小时)和长睡眠时间(超过 9 小时)。参与者还接受了神经心理学测试,以测量认知功能。

研究人员还测量了抑郁症状,并将参与者分为四组:未使用抗抑郁药且无抑郁症状的组(对照组);使用抗抑郁药且无抑郁症状的组;未使用抗抑郁药但有抑郁症状的组;使用抗抑郁药但有抑郁症状的组。

他们发现,睡眠时间过长与整体认知功能下降相关,且在有抑郁症状的参与者中(无论是否使用抗抑郁药)的影响最为显著。在没有抑郁症状的参与者中,睡眠时间过长的影响较弱,但仍然显著。

“此外,睡眠时间较长的人更容易出现抑郁症状,”比格斯研究所临床研究协调员、该研究的主要作者、理学硕士瓦妮莎·杨说道。“睡眠可能是抑郁症患者认知能力下降的一个可控风险。”

该研究的横断面设计使得研究人员无法确定睡眠与认知表现之间的因果关系。此外,睡眠时长的自我报告可能引入了回忆偏差,包括高估实际睡眠时间与卧床时间的比值。此外,由于研究对象以白人为主,限制了该研究对更多样化人群的普遍适用性。

他们说:“未来需要进行包括大规模、多模式方法在内的纵向研究,以进一步阐明睡眠障碍和认知变化之间的时间关系。”

该研究发表在《阿尔茨海默病协会》杂志上。

更多阅读:

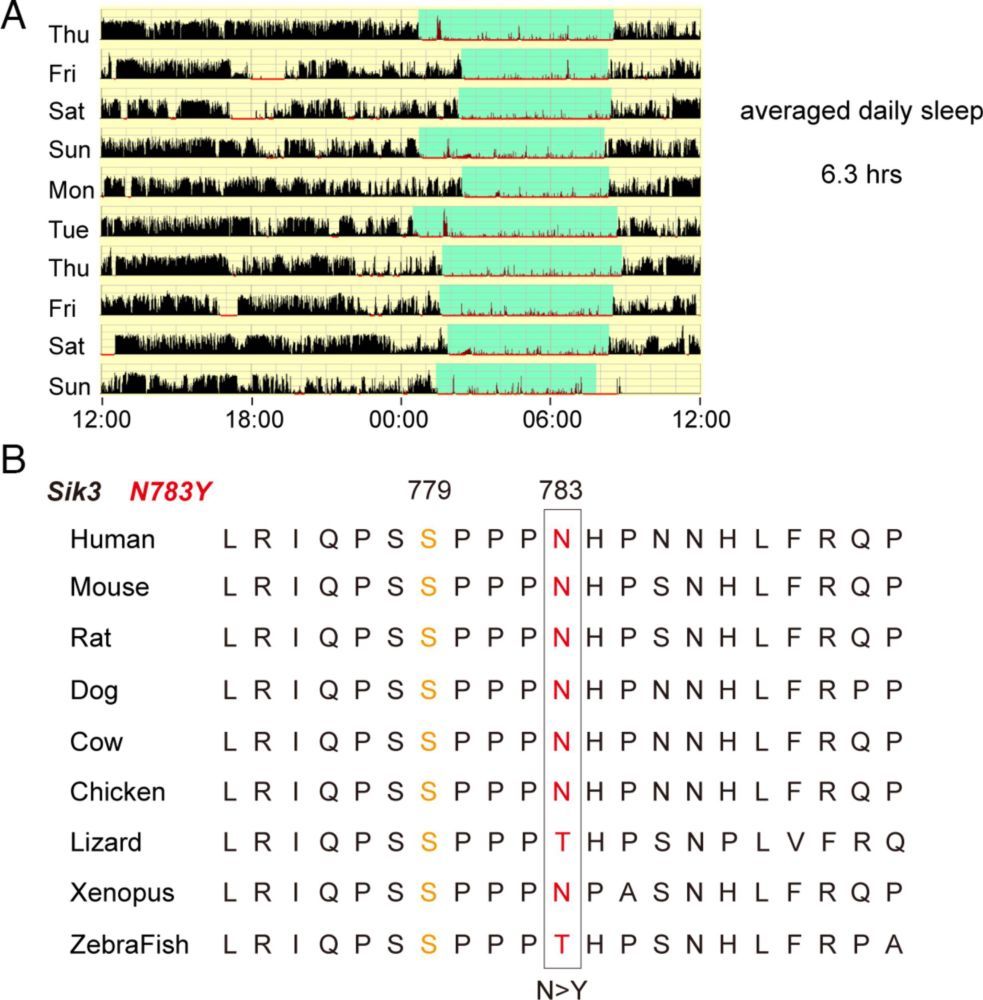

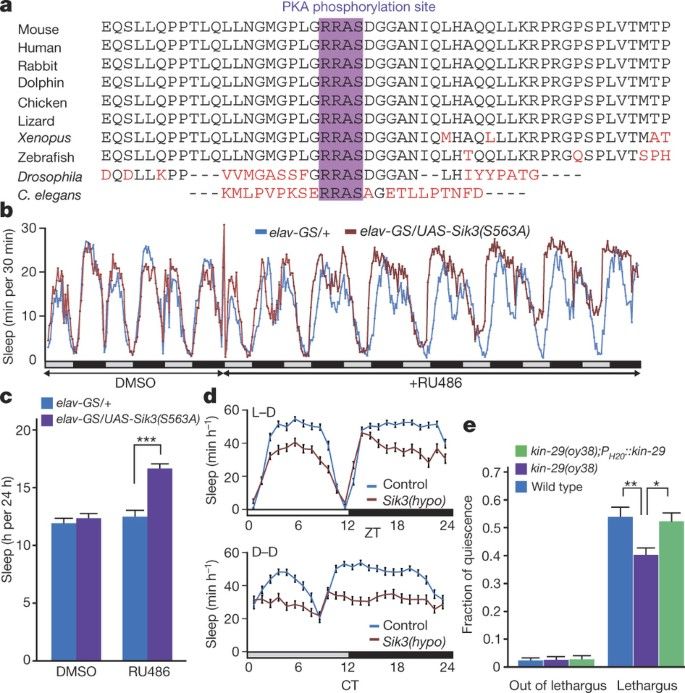

研究人员最初通过分析一对母女的基因组,发现了一个与调节人体昼夜节律(控制睡眠-觉醒周期的生物钟)相关的基因突变。这一发现促使其他具有类似睡眠习惯的人联系实验室进行DNA检测。目前,研究人员已确认数百名自然短睡眠者,并在四个基因中发现了五种可能与短睡眠相关的突变,不同家族往往携带不同的突变。

在最新研究中,研究人员在一名自然短睡眠者的DNA中发现了SIK3基因的新突变。该基因编码的酶在神经元间隙等位置活跃。为验证这一突变的作用,研究人员通过基因编辑使小鼠携带该突变,结果发现这些小鼠每天比普通小鼠少睡约31分钟(小鼠通常每天睡12小时)。进一步分析表明,突变酶在大脑突触中活性较高,推测其可能通过维持大脑稳态来缩短睡眠时间,支持“睡眠帮助大脑重置”的理论。

专家指出,小鼠睡眠时间减少的幅度较小,说明Sik3突变并非睡眠需求降低的主要原因。尽管如此,这项研究为理解睡眠调控机制提供了新线索。科学家认为,进一步探索这些基因变异的影响,将有助于揭示人类睡眠的奥秘,并为睡眠障碍的治疗提供新思路。

更多阅读:

“ 大脑的未来,在作者的描述之下,真是一个令人兴奋又令人担忧的未来。

——蒲慕明

我是一个神经科学家,也就是说,我在研究脑如何工作。就像其他许多神经科学家一样,我做这门学问,是因为我相信在分子、细胞和系统层次探索“脑如何工作”,我们可以对思维如何运作有些理解。对我来说,这是一个科学家或任何一个追寻真理的人所能提出的最有意思,也是最重要的问题之一了。然而,我们这些神经科学家发现的不仅仅是对世界被动的认识,这些知识也提供了可能预测、改变和控制意识的精密技术。

当然,对于很多神经科学家来说,叩问脑如何工作,即探究心智是如何工作的。因为他们认为,人类心智理所当然地寓于这1500g 紧密堆砌的细胞和神经连接所组成的脑中。这个问题不仅涉及科学,还关乎上千年来的哲学、宗教和诗歌——在此刻,让我继续解释作为一个神经科学家到底意味着什么吧。关于心智如何工作,我个人尤其感兴趣的是人类怎样学习和记忆—— 这既令人着迷,又重要,并且具有神秘的一面。或者,更准确地说,是什么样的过程在脑中上演,使得学习与记忆得以产生。为了研究这个问题,我应用了各种技术:因为脑工作的方式,其他动物和人类在很多方面几乎一样,所以可以在动物学习新技能和任务时对其进行实验,研究脑内部发生的分子和细胞生物学过程。同时我也使用了一种特殊的新成像技术,作为窥视在学习和回忆过程中人脑(包括我自己的)的一扇窗口。

从个别神经元中特定分子的性质,到数亿个细胞的电学和磁学行为;从显微镜下观察单个细胞,到研究动物行为—— 这就是神经科学的范畴,也是使神经科学成为一个较新学科的原因。自有记录的科学活动之初,科学家就已开始对脑和行为进行探索。但直到近来,分子还是化学家在研究,细胞集群的性质由生理学家检测,心理学家则阐释活体动物的行为。直到20 世纪末,才开始将这整个“七巧板”拼接起来。

作为对脑研究进展的回应,美国政府将20 世纪90 年代定为“脑的十年”(The Decade of the Brain)。大约4 年之后,欧洲人不太情愿地宣布了自己的10 年,因此当我写这本书的时候,这个10 年正将结束。抛开正式的宣定不说,近几年神经科学领域的大规模扩张已使很多人建议,21 世纪的头十年应被称为“心智的十年”(The Decade of the Mind)。借助人类基因组计划的规模和技术成就,理解甚至解码脑和心智之间复杂交错的联系已被视为科学最后的前沿。人脑是宇宙间最为复杂的已知现象,它拥有上千亿个神经细胞及它们之间百万亿个相互连接点,且不说约60 亿个这样的脑之间还会产生互动,而这些脑的主人又生活在地球生态系统的科技社会文化之中!

如今来自全球范围的研究力量已经注入神经科学领域—— 主要来自美国,但欧洲地区和日本也紧随其后,使神经科学从传统的“小学科”变成了一项涉及众多研究团队,吸纳政府(包括其下的军事单位)和制药业上亿投资的大产业。结果,像解剖学、生理学、分子生物学、遗传学和行为学这些曾经截然不同的领域,如今都包容在“神经生物学(neurobiology)”中。然而,神经生物学的“野心”还更大,它开始触及生物学、心理学和哲学之间久负争论的领域。因此,“神经科学(neurosciences)”这个无所不包的词语应运而生—— 这个词语作为复数出现是很重要的。每年有3 万以上的研究人员汇聚在美国少数几个足够大的会议中心举行美国神经科学学会的年会,研究同一个对象——脑,以及其正常与异常的功能。尽管如此,他们仍是在不同的层面开展研究,使用了多种不同的研究模式、选题思路和实验技术。

多种学科为神经科学做出贡献。对正常的心智功能如学习和记忆,以及异常功能如抑郁、精神分裂和阿尔茨海默病,遗传学鉴定了与之相关的基因。由物理学和工程学带来的脑成像系统如正电子发射断层扫描术(positron emissiontomography, PET)、功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)、脑磁图(magnetoencephalogram, MEG)等,打开了一扇观察脑的新窗口。仅从这些成像系统的缩写上难以直接看出这些装置的强大功能,它们提供了对活体脑内动态电活动的深入理解。信息科学领域已有人宣称能为脑的运算过程建立模型,甚至在计算机的人造世界里模拟脑功能。

还有一点有意思的,神经学家几乎被这些超乎寻常的新技术灌醉了,他们开始要占领人类最终的未知领域—— 意识及其本质。过去10 年间,已有几十本猜想性的书,将“意识”这个词以不同方式放在书名上;还有一个称为《意识研究》的期刊,而亚利桑那州的Tucson 更定期召开“意识论坛”。但我还是有些怀疑,我会试着去解释,为什么作为神经科学家,我们对了解“意识”这个大问题并不会有太大的贡献。这也是为什么多年前维根斯坦(Wittgenstein)曾说:咱们最好保持沉默。

开这样一个“意识论坛”意味着我们对理解意识的框架,甚至意识这个词的定义是什么,已达成某种共识。事实并非如此。神经科学的急速发展,带来了从亚分子到整体脑的各个层面多得难以想象的数据、现象和实验发现。我非常关心的问题是如何将这些大量的信息衔接、融合到一个贯通各层面的脑理论中。脑充满了表面矛盾的现象,因为它是一个固定的结构,同时又具有一套动态的、有些相关又有些独立的过程。其性质(或称“功能”),既可以被定位,同时又弥散—— 寓于小的细胞集群中,或是整套系统工作的某些侧面。尽管我们对某些集群在分子水平的特性有部分了解,但对它们如何与更大的神经系统图景相关联,我们只是一知半解。

我们自诩神经科学家,这个称号并无助于把零散的见地拼接起来,产生一些“大统一理论”。解剖学家,在50 万甚至更高的放大倍数的水平,为一个个神经元成像。分子生物学家为各种特定的分子在细胞中定位,他们把脑看作一个复杂的线路图,经验可以通过改变特定的通路和相互连接被编码。而电生理学家和脑成像学者所看到的,是20 世纪初神经生物学发展初期Charles Sherrington 所说的那个动态的、变换不息的电波造成的“迷人的幻影(an enchanted loom)”。神经内分泌学家认为,脑的功能持续被一股股激素所调制,从类固醇到肾上腺素,神经调质轻柔地从每个神经元的身边流过,改变着它们的受体,使之迸发出活力。究竟怎样才能把上述这些不同的视角融成一个贯通的整体? —— 更不用说把神经科学实验室中得来的那些“客观的”现象联系到我们日常生活的主观经验上。我们已经走出了“脑的十年”,也已走过了所谓“意识十年”的半程,却依旧是数据丰富而理论匮乏。

我们的知识虽破碎,却终究十分惊人。当然,Francis Bacon 在西方科学诞生时便指出知识就是力量。就和新遗传学一样,神经科学不只是探索脑与意识过程,也关系到怎样操控它们。也就是说,神经科学和神经技术密不可分。这也是为什么,神经科学领域的发展不能脱离其所处的社会经济背景,其中最主要的就是追寻用于个体的基因或药物疗法。

显而易见,心智和脑的损伤或异常给人类带来了巨大的痛苦。西方工业社会的老年人群中,由看来不可逆转的脑细胞死亡和精神机能丧失所导致的阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease)已是社会越发沉重的负担。到2020 年,在英国可能会有100 万人将患阿尔茨海默病。现在已知有些基因的突变和各种环境诱因是使患病风险增加的因素,而已有的治疗方法只能缓解症状。亨廷顿病(Huntington’s disease)较少见,它是单个基因异常的结果。帕金森病(Parkinson’s disease)较为普遍,现在的关注点是怎样用各种基因疗法减轻症状。

除了这些有较清楚的神经病学和神经化学表征的脑疾病外,还存在着一些更为广泛而棘手的疾病。例如,蔓延全世界的抑郁症,被世界卫生组织(WHO)认定为21 世纪的主要疾病。仅仅为了缓解(还不是治愈)抑郁症,每年要生产并销售成吨的精神类药物生产与销售。“百忧解”(prozac)虽然最为人所熟知,但它只是几种与神经递质血清素(serotonin)系统相互作用以达到疗效的药物之一。很少有人会问为什么如今确诊为抑郁症的病例数量会如此飙升?也许人们是怕发现毛病并不出在个人,而是源于社会和人类整体精神的问题。但是大多数的注意力都集中在个人脑子和身体里发生的变化。目前的药物治疗还只是经验性的,而神经遗传学家已经提出可以确认致病的特定基因,可以与制药业联手,为每一个人量身打造一些(“合理的”)药物—— 即所谓精神药物遗传(psychopharmacogenetics)。

然而,神经技术的雄心还不止于此。这些技术植根于狂热的还原论,后者认为大量的各种社会问题和个人疾病均源于脑功能障碍,而这些障碍又是基因出错的结果。权威的《美国精神疾病诊断与统计手册》(Diagnostic and Statistical Manual, DSM)现在加入了很多新疾病类别,如“对立违抗性障碍(oppositional defiance disorder)”、“破坏性行为障碍(disruptive behaviour disorder)”及最臭名昭著的“注意力缺乏多动症(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)”,据估计近10% 的孩子(主要是男孩)患有ADHD。这种“疾病”体现于孩子在学校里表现不好、无法集中注意力听讲或听从父母的管教。一般认为,这是源于与另一种神经递质多巴胺相关的脑功能紊乱,处方药物是一种名为利他林(ritalin)的安非他明类似物。利他林正在被全世界广泛使用,据说没有接受治疗的孩子更有可能犯罪,而关于“犯罪与反社会行为的遗传学”的文献资料越来越多。这是一种对个人疾病合适的医学精神病学的诊断治疗思路吗?或者说,这只是一种简单的敷衍,以免叩问学校、家长和教育背后更广阔的社会面?

借此,神经遗传学与产业的复合体已不断壮大。当前分子生物学家面对着人类基因组计划的结果,已开始从遗传决定论的立场上退缩。心理测试学家与行为遗传学家和那些与他们有时合作、又有时对立的演化心理学家,宣称人类信仰、意愿与行动——这些原本无法被生物学解释的现象——都具有遗传基础。不仅关于智能、成瘾、攻击性这些老生常谈的问题,且连政治倾向性、宗教虔诚性和中年离婚可能性都在从社会和(或)个人心理范畴转移到生物学的领域。这些转移伴随着治疗、改变和操控它们的可能性。20 世纪30 年代,Aldous Huxley 在《美丽新世界》(Brave New World)一书中提供了一剂万灵药,它称为“索麻(Soma)”,可以消除一切痛苦。今天的“美丽新世界”将有多种精心设计的神经药物,消费者可以选购(所谓可以提高认知能力的“聪明”药),或者由政府提供(如用于行为控制的利他林)。

这些都是正在崭露头角的神经技术,目前虽然粗糙,但会逐步变得精细。在当前工业社会背景下,它们的发展和运用就像新遗传学那样,造成一系列医学、伦理、法律和社会的重要问题。我们需要尽早正视这些问题。举些实际的例子:如果聪明药(曾称为“脑兴奋剂”)被开发出来,吃了它可以顺利通过考试,这意味着什么?对遗传上有阿尔茨海默病倾向的人,是否应该给予终身的“神经保护剂”?如果诊断出ADHD 真的能预示日后的犯罪行为,我们能让孩子在童年期一直服用利他林或其他相关的药物吗?如果他们的犯罪倾向可以通过脑成像的方式判定,是否应当在某人切实犯下罪行之前采取预防性措施?

更根本地,不断发展的神经科学和神经技术对我们每个人的责任感和人格会有怎样的影响?它们对法律、道德系统及司法又会有多么深远的影响?作为神经科学和信息科学的产物,人机接口(cyborgery)的飞速发展将如何影响我们的生活和思维方式?这些不仅仅是与少数人有关或科幻小说中的问题,我们也不是在讨论遥远未来那奇妙的人类克隆,而是在未来10 ~ 20 年,我们和孩子所面对的越来越突显的前景和问题。因此,另一个合成词走进了我们当前的话题—— 神经伦理学(neuroethics)。

这些都是我在45 年的神经科学研究生涯中一直探讨的问题,这些问题也是我在《大脑的未来——神经科学的愿景与隐忧》一书要正视与解决的。

究竟脑的未来是什么?我的意思是,我们目前对“理解”脑有多大希望?我们能否在时间和空间上把脑—— 这个四维、多层次的七巧板—— 拼接起来?这一步是在真正破解脑和心智的联系—— 更好地理解这两种迥异语言之间的翻译法则—— 之前所必需的。在操控神经系统的技术日益强大的未来,我们所有人的脑和心智将会是怎样的?

本文由刘四旦摘编自( 英)罗斯( Rose, S.) 著,尚春峰、许多译《大脑的未来:神经科学的愿景与隐忧》一书

来自:机器之心

更多阅读:

现今,在超市中出现了记录心律的传感器,装置在手指上用于记录皮肤变化的仪器,以及探测在各区域买家集中度的红外摄像机。这些仪器原本是用于检查健康状况的,现在被各个公司用于测试消费者对自身产品的生理反应,以便更好地了解消费者的需求。

其实,自从几十年前,各个商家就利用各种策略来提高销售额。超市卖家把类似的产品集中到同一区域用于吸引消费者眼球,把具有吸引力包装的商品摆放在外,播放音乐来营造氛围。而大部分时候,消费者对此种行为的影响是无意识的,消费者做出购买产品的决定并把商品购买回家。但是超市则很好地利用消费者的心理,因为他们很好地运用了神经科学的原理,掌握了购买者的心态,也因此建立起了更有效的营销策略。

哈维尔·马尔多纳多是某市场调查公司的营销总监,根据他的研究发现,消费者在做出购买决定时并不总是严谨考虑的。真实的需求与表面的需求之间的距离实际相差甚远。一天之内人们会做出无数的决定,但并不是每个决定都是理智的。在潜意识的层面,决定购买的是感情因素,而大脑则在感情因素发挥作用后才做出反应。

神经学家卡洛斯·卡斯特罗说:“做出决策的过程是复杂的,有几个步骤,但通常在很短的时间内完成。决策这一行为在我们的生活中发挥着非常重要的作用,从购买衣服到决定谁是与之共度一生的人,我们都需要作出决定。”

他还说道:“自从20年前,神经学家、经济学家以及心理学家共同研究工作之后,我们就开始了解大脑是如何做出决策的了。”卡罗斯教授认为神经学将更好地为各个公司服务,除了向高管们提供关于消费者心理认知的知识,他们还可以继续发展这一理论。这一理论或可以用于解释消费者对商品的偏好以及作出决策的出发点。

神经学家这样描述我们做出决策的过程:我们根据以往的记忆,结合环境信息,决定是否在同类商品中选择一款购买。

神经学是一门相对较新的理论,就像物理学家伦纳德·姆沃迪瑙作品中所说的那样,个人的潜意识支配着我们的社会行为。探讨人类社会行为这一学科本身就是一种古老的文明。19世纪以来,哲学家、物理学家皮尔士弗洛伊德研究了人们的无意识行为。由于当时条件所限,弗洛伊德无法借助电脑的力量来研究人类或动物的脑部。而这些研究数据只是为了后来的科学家们提供一个间接的,模糊的概念。

而现在一切都不同了。我们拥有最新的科学技术,针对大脑的研究也颠覆了我们以往的认知。针对“无意识”这一行为发展出了一个新的学科。从这一行为中衍生出了无数情感,我们在乎朋友,恋人以及伴侣的感受,我们也同样在乎他们对我们的看法。不同于物理现象,人类的情感可以发展出另一种理论,而大部分时候我们都在依赖于我们所选择的情感模式而活。

现今的仪器可以收集消费者潜意识的反应行为,比如收集眼镜反光的红外跟踪仪,该技术可以计算出某一区域吸引消费者目光的量。利用这些电脑数据,卖方可以获得最真实的信息。目前西班牙已经有两个著名的连锁超市引入这一科技。

一名负责该项目的研究人员说,所有实验所用的设备都位于巴塞罗那一家名为“购物”的实验室,该实验室的外观与正常超市无异,目的正是为了在无干扰的情况下收集顾客信息。

该实验室的总负责人爱丽莎·莫斯认为该技术运用的目的并不是强迫消费者进行购买。她说:“决策权永远掌握在消费者手中,没有人能强迫消费者购买他们不愿意购买的商品。消费者在其中购物时也不需要购买商品,专家们只是希望研究更适宜商家的营销模式,从而增加顾客的消费力。”

超市的运营者们总是把算盘打到每一个角落之中。对于消费者而言,最好的方法是在购买之前就列好购买清单,这是规避浪费的有效方法。许多人在把商品抱回家之后才突然发现不知道所买何物。

更多阅读:

来自CBS和Neurofocus自2011年来的共同实验提出了一种神经压缩技术(Neuro-Compression),这个技术可以识别出视频广告中最有效的场景,从而达到压缩视频时长,增加视频效果的目的。

其实现的原理是人的脑瓜是智慧的,能够留下关键的逻辑信息,视频流中最关键的部分,如果抛弃无关信息,直入主题,效果就变得更加理想。这个神经压缩技术也在于此。

那么与减低视频广告成本相比,这个缩短时间的价值何在?很简单,视频广告越短,它的适配性就更强,可以更好移植到网络视频中,移动视频,店内视频等诸多应用场景中,并获得更好的效果。

CBS将会在秋季大力推广该技术。

5060 Ti 和 5060 显卡,先进散热方案提升游戏与 AI 体验

5060 Ti 和 5060 显卡,先进散热方案提升游戏与 AI 体验