亚马逊、谷歌、苹果,和脸书分别在零售、广告、硬件和社交网络等细分市场中各显其能,一度称霸互联网营销的这四大领域。但四足鼎立的局面也只是暂时的,各家公司都在极力攫取数据市场的灵魂,努力打造其他公司所拥有的核心能力。

文 / John Deighton 哈佛大学商学院教授

大数据已经算不上新事物,它已经从根本上改变了诸多行业——比如音乐、报纸、电影、零售等等。在数字营销领域,依托新技术的大数据所带来的改变更是颠覆性的。

互联网数字营销,四巨头各显其能

在美国,有四家总市值超过1万亿美元的互联网公司,曾一度称霸互联网营销的四大领域。互联网广告曾被谷歌占据;亚马逊称霸在线零售;社交网络的巨头是脸书;而苹果公司则建立了交互式硬件设备的行业标准,被称作“人们数字生活的遥控器”。加上微软、IBM和甲骨文,这7家公司的总市值已经占到美国市场的14%之多。

亚马逊

虽然在20世纪90年代互联网的商务应用已经初现端倪,然而真正奠定行业基础的,应该算得上亚马逊在2001年实现了创立6年来的扭亏为盈——当年这家网络书籍零售商的利润达到500万美元,之后的发展势头更让人叹为观止。

2013年时,亚马逊在全球范围内的收入已经达到570亿美元,其中,书籍和数字内容占到37%,日用商品占到59%,而AWS云服务(Amazon Web Service)和信用卡支付占到了4%。虽然在财务上的贡献不大,但AWS却代表了亚马逊身为在线零售商在数据行业的兴趣。自2002年发布以来,AWS原本服务于供应链企业,很快收获了Dropbox、Reddit和《纽约时报》等外部客户。

而互联网营销和广告一直是亚马逊商业模式中的一部分,2012年,亚马逊就被媒体称为“广告业沉睡的巨人”。

谷歌的发展又是另一番故事。从1998年上线以来,这家公司不断完善自己的搜索引擎技术,并且找到了从搜索流量中直接变现的方法。

从2000年发布AdWord服务,到2003年发布Adsense,再到上线免费邮箱、书目查询、博客、相册、日历和翻译服务,谷歌逐渐打造出一套自己的产品组合,并从2006年开始完成了几次大手笔的收购,买下了视频储存和分发网站YouTube,在线广告服务平台DoubleClick和移动设备广告服务商AdMob等。之后,谷歌上线了安卓操作系统,收购了摩托罗拉移动,并发布了在线商店Google Play。

到2012年,虽然谷歌用了10年的时间开发搜索以外的业务,搜索仍然为其贡献了最多的利润——广告业务占到了谷歌当年总收入的97%之多。

1976年创立的苹果公司在2004年时市值为80亿美元,而从2009年1月到2013年初时,其市值就从750亿美元增长到6000美元。最重要的是,这家企业从前互联网时代的一家硬件制造商,成功转型为投资者们津津乐道的互联网时代的领导者。

然而,有一个问题却时常引发人们的讨论——公司的管理层变动、收入模式的转变和新产品的发布都不能完全解释苹果在2009年的突飞猛进。2012年,苹果公司收入已经很大程度上依赖于iPhone和iPad两款硬件产品,而它在硬件与互联网无缝整合上体现出来的优势,要胜于过去身为一家纯粹的设备制造商的成功。

脸书上线于2005年,但直到2009年才开始真正发展壮大。仅仅两年时间里,美国用户在上面所花费的时间以及用户人数都有大幅增长。

2013年,有1.53亿美国人每月都至少登录一次脸书,几乎占到了3/4的美国网民总数。脸书的访客平均使用时间是每个月6小时41分钟;虽然有更多的人访问谷歌,但是访问时间更短,平均1小时54分钟。

即便如此,相比谷歌,脸书在吸引在线广告商方面却更为逊色,而广告也是公司主要的盈利模式。

争夺数据资源,巨头们开疆辟土

在中国,百度是否只从事搜索引擎业务,还是它也想从电子商务中分一杯羹?阿里巴巴聚焦于电子商务,是否也企图在广告和其他行业占有一席之地?腾讯在社交领域风生水起,是否正在打造自己的全方位平台?

这也是美国互联网市场的现状。你可能认为四家公司能够很好地诠释市场细分,在零售、广告、硬件和社交网络各显其能,然而这并不是全部。这仅仅只是商业历史上的一个时点,大局依然未定。

美国的网民有3亿人,无论是苹果、谷歌、脸书还是亚马逊,都想了解其中的每一个人。美国前财政部长、曾任哈佛大学校长的劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)就曾说过:“数据在21世纪经济的重要性,也许就像20世纪的石油那样,对经济生活来说是有着巨大核心价值的资产。”石油引发战争,甚至有人为此流血而死,数据虽不至此,但其重要性毋庸置疑。

苹果、谷歌、脸书和亚马逊四家公司并非只是在自己的“疆土”内执行着独立的战略,而是正在迫不及待地打造其他公司所拥有的核心能力。每家公司都希望攫取数字市场的灵魂,在领域边境和新领域占据优势地位。谷歌和脸书就在互联网广告上形成了竞争;苹果的iTunes和Google Play在数字内容零售方面对亚马逊形成了挑战;苹果和谷歌又在智能机市场短兵相接;苹果、谷歌和亚马逊都曾进军数字电视业务;谷歌曾在支付系统抢占先机,而现在苹果又大有后来者居上之势……

我们现在生活的世界充斥着一对一营销,这个已经存在了20多年的营销方法,如今却拥有了从未有过的生机。人们身为消费者的体验,已经越来越变成时时刻刻被这些互联网公司观察、分析的体验——它们运用机器学习和高级算法,试图了解每一个消费者个体,预测消费者的购物偏好。

无论如何,你不得不承认,这就是我们生活的世界。就像其他任何新的科学技术一样,数据科学将会被大规模地应用。如今的问题并不在于它是否足够吸引人,而是数据如何在大数据生态系统中运作,而我们又如何创造性地开发大数据的各种可能性?

数据生态系统是怎样运转的

现在,我们已经可以基于个人信息将市场数字化。如果你将大数据生态系统想象成石油,石油需要被钻取、开采、运输并提炼成汽油、柴油等产品,进而被运输到加油站、最后接触到顾客的过程。石油产业有着自己庞大的供应链,在加工过程中会产生副产品。

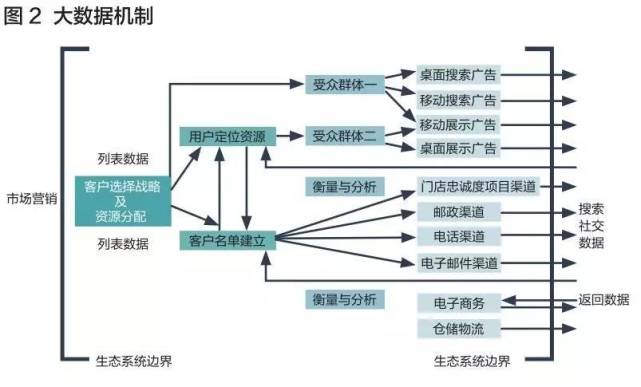

数据生态系统亦然。数据被开发、分析、应用,最终产品形态能够接触到消费者,而不恰当的滥用亦会带来负面影响。为何将它称为“生态系统”?因为在整个生态系统里,有上千家企业负责收集人们的个人数据,有更多的公司负责处理它们,然后被更多的公司使用,以便与消费者建立关系。

我们在探讨数据生态系统时,既包括线上生态,也包括线下生态。线下生态中的身份信息往往是“获取”的,线上生态中的加密信息却是“收到”的。这是由于线下个人信息主要来自美国的政府部门:机动车注册、邮政信息更改记录、房产登记注册、杂志订阅名单、银行记录等等——这些信息组成的大数据会被一些数据公司购买获得。线上数据则完全不同,当你进入这个生态时,数据就产生了——你在互联网上点击、浏览、输入、下载,甚至在手机端使用指纹,所有信息,无一例外进入线上生态。

在美国,线下数据和渠道相当庞大,研究显示,美国的邮政系统能够与谷歌的规模匹敌。你会发现,邮政系统与谷歌所处的其实是同一行业——邮局运用数据分类系统将邮件在2~3日内送递到收件人手中;而谷歌在不到一秒的时间内将搜索结果展现在用户面前。两者做的都是产品、数据与人匹配的生意。现在,线上和线下生态虽然还未被完全打通,但连接程度将会越来越高。

我们曾做过一个研究,发现2015年,美国在个人数据上的花费达到2020亿美元,占所有美国市场营销费用(包括销售人员费用)的15%。在过去的两年,人们在个人数据上的花费每年都以17%的速度增长。2016年,全世界约有1/3的市场营销重度地依赖于个人数据,而这个比例将会变得更大。

在这个时代,成功的公司不会仅仅将自己定位在一个需要竞争激烈的行业里,而是身处在一个需要相互合作的数据系统当中。在你的数据生态圈里,应该努力建立自己的平台,通过相互交换服务产生价值。

(本文全文刊载于《中欧商业评论》2016年8月刊。

更多阅读:

目前,全球互联网用户中有超过一半(55%)的人每天都使用、76%的人每周使用即时通讯平台。即时通讯平台在新兴的”手机第一”市场里的主导地位尤其突出,每日使用人数比例上升幅度更大,每日使用人数比例在中国是69%、巴西是73%、马来西亚是77%、南非是64%。相比之下,一些西方市场比较落后,包括英国(39%)和美国(35%)。

当然,以脸书(Facebook)为代表的公开社交平台依然非常欢迎,每日使用人数比例上升了6个百分点。脸书(Facebook)仍然是世界上最受欢迎的社交平台;将近三分之一(30%)的全球互联网用户称他们每天都使用它。而在中国,微信和QQ空间占据了市场主导地位,每日使用它的人数比例分别达到69%和37%。

数据表明,消费者之间的互联沟通程度比过去更为紧密,并且同时使用多个沟通平台。虽然即时通讯(IM)的人气不断上升,传统的社交媒体平台发展势头仍然强劲,它们使内容更迅速地病毒式传播。品牌所面临的挑战是要创造出消费者真正想要分享的内容。

虽然总体来说,这些新平台吸引的受众群体人数仍较小,但这些群体往往更加活跃:40%的Vine用户、44%的Snapchat用户称他们每周都在这些平台上观看品牌提供的内容,而微信的用户群中有43%的人使用微信来访问有关某公司的信息和服务。

像Snapchat、Line和WhatsApp等应用软件每天都在狂吸新用户,特别是年轻消费者群体,他们希望与一个规模更小的特定群体分享体验,而不是使用广为人知的、主流的平台,如微信的朋友圈、脸书(Facebook)或推特(Twitter)来分享。随着人们的上网习惯变得越来越碎片化,品牌需要好好利用越来越受欢迎的即时通讯平台(IM)和其它新兴平台。品牌现在特别需要推出以内容为核心的,跨即时通讯(IM)、社交平台和传统渠道的营销方案。

TNS的进一步研究表明,虽然即时通讯平台(IM)用户对品牌进入平台比较警惕,但他们更关心的是他们分享的内容会如何影响自己的形象。