via:internet2share

更多阅读:

很多消费者会浏览在线旅游点评,但撰写点评的人却不多。

90%的度假旅行者在预订度假产品前会查看消费者的在线点评,其中2/3的度假旅行者经常或者在绝大多数情况下都会查看这些内容。但旅游行业B2B资讯平台Travel Weekly的独家调查报告指出,3/4的旅行者很少会发布点评,也就是说少数的旅行者拥有着极大的影响力。该报告显示,20%的度假旅行者在查看了某一条差评后的反应就是查找其它酒店或度假产品。

市场调研公司Explore Research(以下简称为“Explore”)调查了500位在最近预订了海外度假产品的英国成年人。

调查结果指出:

-33%的受访者在绝大多数情况下都会在预订前研究消费者的在线点评,

-30%的受访者经常会研究消费者的在线点评,

-29%的受访者偶尔会研究消费者的在线点评,

-仅8%的受访者称他们从不查看这些内容。

而当Explore询问到受访者是否会发布有关酒店、度假村或旅行体验的在线点评时,它得出了与上述数据完全不同的结果。

-35%的受访者称他们从不发布点评,

-41%的受访者偶尔会发布在线点评,

-15%的受访者称他们经常会发布点评,

-仅9%的受访者称他们在绝大多数情况下都会发布点评。

这些数据与六个月前Travel Weekly委托Explore进行的调查所得出的结果相似,也就是说这些调查都明确地反映出一个事实:大量的点评是由极少数的消费者所贡献的。

然而大部分人在看到有关某家酒店或度假村的某一条差评后会倾向于立即停止预订该酒店或度假村。

Explore指出,14%的受访者称其在看到差评后会查找另一家酒店的产品,5%的受访者在看到差评后会选择另一个目的地,这意味着即近20%的受访者在看到某一条差评后的反应就是去查找其它酒店或目的地。

在看到差评后:

-69%的受访者称他们对某个产品或目的地进行判断之前会查看该产品的其它点评;

-5%的受访者则称他们会寻找其它点评网站,也就是说3/4的受访者在看到差评后会继续查找其它消费者的点评;

-仅3%的受访者称他们会忽略差评。

7%的受访者承认他们大多数发布的点评都是负面的,在发布在线点评的受访者当中(无论他们是偶尔发布点评还是经常发布点评),65%的受访者称他们所发布的点评既不是好评也不是差评。30%的受访者称他们发布的点评大多数都是正面的。

77%的女性受访者在对产品或目的地进行判断之前会查看其它点评信息,70%的男性受访者在对产品或目的地进行判断之前会查看其它点评信息。

相比女性受访者,男性受访者更容易受到差评的影响——22%的男性受访者在看到差评后会立即查找其他度假选择,相较之下16%的女性受访者在看到差评后会立即查找其他度假选择。

年轻的用户稍微更倾向于根据某条评论来对某个产品或目的地进行判断——20%的年轻用户会根据某一条差评来进行判断。相比年纪较大的用户,年轻用户很少会在看到某一条差评后还继续查看其它点评信息。

年轻的用户更倾向于浏览并撰写点评

年轻的成年人最倾向于定期查看在线点评,而年纪较大的成年人最倾向于偶尔查看在线点评。

Explore的调查报告显示:

-在18-34岁的受访者当中,40%的受访者在绝大多数情况下都会在预订前查看在线点评;

-在35-54岁的受访者当中,37%的受访者在绝大多数情况下都会在预订前查看在线点评;

-在55岁以上的受访者当中,24%的受访者在绝大多数情况下都会在预订前查看在线点评。

-在35-54岁的受访者当中,97%的受访者称其偶尔会查看在线点评;

-在18-34岁的受访者当中,92%的受访者称其偶尔会查看在线点评。

进行在线点评研究的女性用户比例略高于进行在线点评研究的男性用户比例。

在查看点评的频率方面差别最大的是经济条件较好的用户群和经济条件较差的用户群——在ABC1型(从事专业的、管理层面的或具备技能要求的工作)的度假旅行者当中,69%的度假旅行者称他们在大多数情况或者经常查看在线点评,而在其它类型的度假旅行者当中,57%的度假旅行者称他们在大多数情况或者在通常情况下都会查看在线点评。

年轻的度假旅行者最倾向于发布点评——在18-34岁的受访者当中,36%的受访者称他们在大多数情况或者通常情况下都会发布点评;而在35-54岁的受访者和55岁以上的受访者当中,比例分别为25%和14%。

相比男性旅行者,女性旅行者较少发布在线旅游点评,20%的女性受访者称其在大多数情况下都会发布在线点评,而在男性受访者当中,这一比例为25%。

相比男性旅行者,女性旅行者较少发布差评,4%的女性受访者称其在大多数情况下都会发布差评,而在男性受访者当中,这一比例为9%。

年轻的度假旅行者以及经济条件较好的度假旅行者更倾向于发布差评——在18-34岁的受访者当中,发布差评的受访者比例占11%;而在35-54岁的受访者和55岁以上的受访者当中,比例分别为4%和5%。

与此同时,在经济条件较好的度假旅行者当中,10%的度假旅行者称他们所撰写的大多都是差评;而在经济条件一般或经济条件较差的度假旅行者当中,这一比例为3%。

少数的用户正影响着大多数用户的意见

上述调查报告的数据与Travel Weekly在6个月前发布的一份类似的调查报告的结果相互一致。

两份调查报告的结果都显示(共调查了1,000名最近曾预订海外旅游产品的度假旅行者),35%的受访者在大多数情况下都会在预订前查看在线点评。

65%的受访者称他们经常或者偶尔会在预订前查看在线点评,但34%的受访者从不撰写点评,77%的受访者很少或者从不撰写点评。

两份调查报告均指出,男性用户发布点评的机率是女性用户发布点评的机率的两倍,但相比男性用户,女性用户在接受点评的内容时显然更为谨慎。

在2012年6月的调查报告中,60%的女性受访者称她们在对产品或目的地进行判断前会查看多条点评,而在男性受访者当中,这一比例为42%。

年轻的成年人更有可能撰写点评,在两份调查报告中的1,000名受访者当中,35%的年轻受访者在大多数情况或者在通常情况下都会撰写点评,而在55岁以上的受访者当中,这一比例为10%。

从更广的层面来看,我们可以得出一个结论:少数的年轻男性用户影响着大多数英国度假旅行者的意见以及少数用户的预订行为,而女性用户在获取点评的内容时显然更为谨慎。

• Explore Research在去年12月在其数据库(18万名消费者)中选取了500名英国成年人进行调查,这些受访者在过去两年都曾进行海外旅游。 (Wing 编译)

注:这篇独家报道的作者为英国的在线旅游资讯平台Travolution的编辑Ian Taylor。

本文来自@SocialBeta 的内容合作伙伴@环球旅讯

更多阅读:

又一个正在被移动互联网改变的行业。

如果没有智能手机,沈卓立也许会跟随Sun公司一起加入Oracle,每个月依旧穿梭于世界各地,把时间耗费在飞机上。他也许还会像第一次去巴黎时一样,把每一个第一次见到的城市写成长长的游记贴上论坛,就像大多数旅行爱好者常做的那样。

但智能手机改变了他的职业,也改变了他的生活。

因为不满博物馆陈旧落后的按键式语音导游系统,2009年“十一”前夕,他和伙伴开发出基于iPhone的导游应用《故宫》。iPhone新颖的内容呈现方式、触摸操作加之GPS定位功能,使得《故宫》大受欢迎。年底,中国旅游服务供应商WildChina向他们抛出合作的橄榄枝。第二年,沈卓立和朋友们离开原来的工作,成立了公司TouchChina,正式加入在线旅游的创业大潮。

以TouchChina为代表的新兴公司(或新兴应用)成为构建在线旅游的最后一块楔子。“在线旅游”此前仅是概念,游客只是端坐电脑前,预订机票酒店,查询旅游信息,整理游记攻略。这些行为只能发生在旅游前与旅游后,几乎没有公司能很好满足他们旅游中当时当地的“吃住行游娱购”需求。TouchChina们的出现则标志着此前一直缺失的“游中”环节开始发展,而这一切都要归功于移动互联网的崛起。

9月12日,移动应用分发平台91无线发布报告,指出旅游类APP在其应用商店中周下载量突破160万。手机与旅游结合威力初显。

在线旅游经济的重要特征是“闭环”:你在游后的游记分享也许会成为别人游前查询的信息,于是就有了“游前——游中——游后——别人的游前”的循环。纵长的产业链遍布机会,即便像沈卓立这样毫无旅游行业背景的IT人也能加入其中并取得不错成绩。颠覆者随时可能出现,没有人敢宣称自己是在线旅游“巨头”,一切刚刚起步。

“旅游前”的变局

细究起来,用户出行前的行为分3个阶段:决定去哪里、制订旅行计划及具体旅游服务的预订。

第一阶段商业价值有限。因为影响用户目的地选择的因素太多,朋友推荐、网友游记、旅行社打折活动,甚至一首歌一部电影都可能刺激他做出去某地不去某地的决定。用户此时的需求不确定性太大。

第二、第三阶段紧密相连,在用户产生实际消费前,第二阶段显得尤为重要。他在计划制订时必然要考虑:乘坐何种交通工具?住哪个酒店?目的地的娱乐消费有哪些?它们被一一列入旅行预算之中。谁能在第二阶段对用户需求做出拦截,引导他的预算走向,谁便能在市场中占有一席之地。携程、去哪儿莫不如此。

携程CEO范敏在接受媒体采访时曾称,呼叫中心投入使用后,他每天用半个小时随机切入顾客拨入的预订电话,记录接线员回答的不妥之处并进行整改,他要求每个电话的处理时间不超过180秒。良好的预订体验和品牌的建立使携程成为用户出行时的重要选项。

去哪儿与携程不同,它不与航空公司、酒店直接接触,而是通过搜索比价模式在众多网站中搜寻低价产品,借此吸引大批对价格敏感的用户。它比携程更“靠前”,扮演着流量分发的角色,借此在预订市场站稳脚跟。

事实上,机票和酒店由于是标准化产品,便于信息化管理,二者早已成为游前市场收入最可观的业务。根据艾瑞咨询统计数据,今年第一季度中国在线旅游市场交易规模440亿元,其中在线机票交易规模315亿元,占比71.6%,酒店交易规模88.9亿元,占比20.2%。携程2012年第二季度财报显示,其酒店预订收入4.1亿,机票预订收入4.04亿。携程高管在财报会议上称,酒店每房间佣金率达14%-15%,机票佣金率在4%-5%之间。

但它们只是满足了用户行与住的需求,对其他需求的满足正催生出更多的“拦截模式”。

比如点评和攻略。它们对用户具有指导作用,因而能影响其预算的分配。不过由于中国在线旅游发展时间过短,目的地商户的数据积累有限,这种模式目前还没有显现出应有的价值。

再比如以途客圈和第一步为代表的计划器的诞生。顾名思义,计划器即是帮助用户规划从交通工具到娱乐消费等所有日程安排的工具。它有很大的商业想象空间,因为它几乎涉及了旅游中的所有消费环节。但想象归想象,现实归现实,业内人士对《商业价值》记者分析,计划器的发展面临着亟需解决的难题:它是否具有普适性?有多少用户真的会花大量时间来做详尽的计划?或者它只是个可有可无的工具?

在其他模式成熟之前,机票酒店预订业务依旧会是游前市场的主要玩法。但看起来,这实在是一个竞争惨烈的红海市场。其中的玩家既有携程、艺龙等OTA巨头和大量的独立创业公司,也有连锁酒店、航空公司等资源所属方。2010年8月,淘宝推出“淘宝旅行”平台,意味着更多的代理商可以通过它直面消费者。

新进者是否将再难有机会?对此,我们很难做出肯定回答。

国外推出的价格动态打包服务中,酒店和机票的价格实时变动,用户能够根据自己的使用时间选择最低价格组合。而国内由于产业信息化程度不高,目前还没有企业能做到如此程度,从另一个角度来看,这给未来的进入者留下了发展路径。

更大的机会来自智能手机。它的便携性支持即时预订,使用户得以摆脱PC的束缚,于是今夜酒店特价能借“Last Minute”模式冲入市场,在每晚6点后以5折价格帮助酒店销售剩余空房,APP上线3天即有10万下载量;它的GPS定位功能使用户能够就近预订酒店,于是酒店达人作为最早一批具备LBS功能的预订类APP受到用户青睐,并在去年获得创新工场投资。

如果有公司能够很好地基于手机数据挖掘,为用户提供个性化的预订服务,它又能到达什么高度?未来在手机上,也许会有公司以我们想象不到的方式颠覆现有的预订市场格局。

“旅游中”的拓荒

一天三顿,每顿吃什么?不想住酒店又该住哪里?去什么地方玩?坐什么交通工具去?怎么玩,它有典故吗?什么纪念品买来送人比较好?

旅游中充满着意外和惊喜,在目的地的“吃住行游娱购”没人能面面俱到提前计划。事实上,我们经常做出计划外的决策,引爆它的有时只是心血来潮。

旅游前预订市场由于显而易见的经济利益引人关注,旅游中多变且琐碎的需求却一直未能得到满足。有分析认为,旅游活动频次太低,一个人一年旅游两次,也仅只是两次消费周期,并且需求分散导致消费难以集中,每个点都只能赚小钱。

事实果真如此吗?

盛大资本投资总监刘威根据人的消费行为模式分析认为,游客在出发前总是对预算斤斤计较,而一旦到达目的地,消费却呈“失控”之势。他们会在各种因素刺激下产生很多计划外的购买,目前的市场状况是旅行社在他们与商户之间充当着导购角色,并从中赚取相当可观的利润。而在自助游市场,还从来没有人能很好满足游客的此类需求,担任他们的导购难道不是很有“钱途”?

频次低、消费分散不足以成为在游中市场获利的阻力,在自助游或更高端的度假旅游中,人们往往比平时更舍得花钱,而这意味着更高的客单价。

除对市场价值认识模糊,此前旅游中的用户需求还缺乏高效、便利的解决工具,这是游中市场迟迟未能发展起来的客观原因。智能手机的出现,移动互联网的崛起,让我们终于找到了解决这个难题的方法。对游中市场的拓荒,正成为移动互联网下一波创业热潮所在。而无论大小公司都缺乏相应数据与资源的积累,没有人在其中处于明显的领先地位。

分析现有众多APP,我们不难发现它们的共性。这些应用按照功能可划分为两类:工具类和社交类。

工具类满足的用户需求繁多(比如信息查询、门票购买等),很难一一列举。但若从商业模式角度来看,它的分层则相对清晰,所蕴含的商业前景让人兴奋。

有些工具类应用离商品近,这意味着它离钱近,在盈利模式上它既可选择广告模式,也可选择直接销售模式。

TouchChina以导游应用起家,但在它最新推出的应用中,已经加入目的地消费的信息。在CEO沈卓立的规划中,公司未来的商业模式是跟商家进行合作,通过线上点评在线下为其带去顾客,就像旅游领域的“大众点评”。TouchChina没有任何线下资源,广告模式在这方面不会对它有太多苛求。

而如果采取直接销售模式则会让盈利简单许多,但却要求企业有强大的线下资源。驴妈妈作为门票线上销售商,网站于2008年5月上线,目前用户超过900万。去年四月,驴妈妈手机应用上线,至今下载量超过70万,月销售额600万元左右。它无需等待用户量的积累,从上线伊始,就能从每一笔交易中获得分成收入。

有些工具类应用离商品远,比如景区天气查询、指南针等。这些应用看似难有盈利前景,但结合移动互联网和旅游消费的特点,一旦它的用户量达到一定规模,盈利能力可能会出乎意料。

以景区天气查询软件为例,假如有5000用户通过它查询黄山天气,那么它可以告诉他们,黄山明天一早有云海,住在某个酒店能更方便观看。用户感觉不到这是广告,而软件却能借此获得实际广告收入。照此思路,餐馆信息、门票打折信息等都能通过它到达用户。基于手机的用户数据挖掘将大大提升这类软件的广告营收能力。

社交类应用则满足了用户旅游中另一个维度的需求。以前他们的游记只能在旅行结束后,坐在电脑前整理,现在智能手机让他们能够边走边拍边写边分享,游记自动生成。通过LBS功能,他们还能与身边其他的旅行爱好者进行交流。这类应用以社交分享刺激用户生产内容,当内容和用户积累到一定程度时,它再与商家进行对接,进而形成商业循环。

但不论何种应用类型,目前都面临着一个共同难题:扩大用户量。没有大用户量,数据挖掘无从说起,商业模式难以建立。而在刘威对《商业价值》记者的解释中,这个难题背后有着更为现实和具体的困难。

首先,景区数据难以获取,景点的位置信息、历史典故掌握在旅行社、旅游局、景区手中,它们大多还未开放共享,刘威认为应用制作方需要学会和这些机构打交道,借力积累数据。

其次,内容积累过慢,导致用户获取的有用信息有限,这也是大众点评在旅游中依旧发挥重要作用的原因,能与它比拼信息积累的垂直旅游应用还很稀少。

再次,纯粹的互联网人也许能设计出好的APP,却缺乏场景想象力,难以满足用户个性化的需求,比如为带小孩的游客推荐适合游玩的景点,对这种需求的满足能力恰恰是传统旅行社的优势所在。传统行业互联网化依旧需要借助原有人才,就像零售电商依旧离不开库存管理人员一样。

“旅游后”的创新

旅行结束后的动作是游记与点评分享,它是在线旅游闭环的结束,也是开始。游记和点评中所包含的很多信息,也许会被用到自己下一次的旅行中,更有价值的可能是,其中提到的航班、景点、酒店、餐厅,甚至是卖纪念品的小摊或个人的一句感慨,都能成为别人游前规划、游中体验的重要参考,刺激、说服他去往某地购买某些服务或商品。

实际上,这正是旅游社区最重要的商业模型:以内容吸引用户,积累更多内容,对内容加以组织利用,一边吸引更多用户,一边通过对他们的出行消费加以引导来对接商家,以分流用户或直接销售商品赚取利润。

这种引导所创造的价值可能会大大超出你的想象。美国旅游点评网站TripAdvisor估计,2011年它的消费点评数据对旅行者的消费决策具有17亿英镑的商业价值。等到当年12月,它也终于得以在纳斯达克独立市场上市。

在国内,蚂蜂窝是旅游社区的代表者之一。创始人陈罡曾是新浪员工,2006年他和朋友利用业余时间创办了这家网站,在口碑传播下,2010年初网站用户超过10万。于是陈罡离开原来的工作,成立公司专门运营蚂蜂窝。在接下来的2年时间中,公司拿过风险投资,进行过广告推广,至今用户量超过400万。

陈罡向《商业价值》透露蚂蜂窝今年的广告销售能过千万,品牌广告主包括航空公司、旅游局等。在UGC(用户生产内容)还未发挥消费引导作用的情况下,它既已初步显现营收能力。

但其实对互联网社区产品来说,蚂蜂窝的用户积累速度不算快。前风车网产品经理李翔昊把它归为“老旅游社区”,并撰文分析其获取用户的不利因素:它以游记吸引用户,但图片太多,文章太长,用户需要耗费大量时间来整理撰写,因而参与门槛过高;另外,由于文章没有固定模版,导致提取其中的有用信息时,需要付出较多的人力成本。而在碎片化阅读的今天,人们对长时间深度阅读似乎越来越缺乏耐心。

移动互联网的发展也许能解决这些难题。APP应用“在路上”喊出的口号是“游记攻略边走边记”,它让用户用手机拍照,配以简短文字即时发布,并利用GPS定位功能将他走过的地方在地图中连接起来。于是游记自动生成,用户省去了事后整理的麻烦。

事实上,游记整理从游后提前到游中是一个趋势。基于此,蚂蜂窝推出的社交应用“嗡嗡”不仅支持即时发布照片文字,还加入了时间线展示功能,这是游记的另一种表现形态。

回到PC端的旅游社区,它并非不能创新,毕竟游客背着上万元的相机出游,他可不想让iPhone甚至千元Android机抢尽风头。画旅途便围绕这些高质量的照片建立起了社区,用户可以上传自己的作品,配以简短文字和音乐,以极具美感的形式分享出去。它受到了用户的青睐,自今年2月上线至今,网站即已拥有近10万注册用户。可见,用户习惯的改变正导致旅游社区无可避免地走向轻型化。

回过头来,关于在线旅游的闭环经济,有两个趋势我们难以忽略:

首先,无论大小公司,都需把闭环完整呈现给用户。它们不遗余力地削弱用户与目的地之间的信息不对称,因为信息越透明越方便用户做决策,也意味着越能刺激他去消费,这是背后的逻辑。

刚刚过去的9月,携程一口气推出携程无线、携程特价酒店、携程旅游、驴评网、铁友5个APP应用,全面覆盖游前预订、游中指南、游后分享3个环节;蚂蜂窝的旅行翻译官、旅游攻略、旅行家游记、嗡嗡、旅游点评5个应用亦对3个环节均有覆盖。未来行业里的大公司,一定不会只针对某一个环节,否则难以给用户闭环体验,而现在它们之所以呈现不同形态,仅是进入市场的切入点不同。

其次,越来越多的公司正意识到要往用户短期和长期决策的两端走。以前大家的注意力集中在游前市场用户的近期决策上,比如预订一个月后的机票和酒店;而游中和游后市场的价值被发现后,对用户决策的影响在时间上正被延展,企业越来越希望能够影响他一个小时后的消费行为(短期决策),或者影响他半年后下一个旅游目的地的选择(长期决策)。

移动互联网使企业能以较低成本进行这种延展,进而覆盖用户全部的旅游行为。这是在线旅游的新机会,而在市场走向集中前,谁都可能成长为强者。

更多阅读:

更多阅读:

(图一:9月份UGC型在线旅游网站和产品用户覆盖数TOP15)

如图一所示,9月份UGC型在线旅游网站在用户覆盖数方面由蚂蜂窝排名首位,一起游排名次席,驴评网排名第三位,百度旅游、到到网、穷游网、游多多旅行网分列四到七位;旅人网、去哪儿网旅行、自游网、路趣网排名八至十一位;十六番、驴评网、途客圈以及酷讯一起玩排名十二至十五位。

(图二:9月份UGC型在线旅游网站和产品用户覆盖数及变化)

如图二所示,9月份蚂蜂窝的用户覆盖数为332,排名第一位;一起游的用户覆盖数为315,从8月份的第一位下降至第二位;驴评网的用户覆盖数为271,百度旅游的用户覆盖数为269。到到网、穷游网、游多多旅行网以及旅人网的用户覆盖数均超过100;途客圈和酷讯一起玩的用户覆盖数分别为8.9和5,与排名前列的蚂蜂窝、一起游差距不小。

9月份统计的15家UGC型在线旅游网站中,有9家网站的用户覆盖数出现上升,所占比例达66.7%。蚂蜂窝环比增长7.8%重新升至首位,一起游由于仅增长1%无奈排名下降到第二位,9月份去哪儿网旅行的用户覆盖数环比增长53.1%,百度旅游的用户覆盖数环比增长20.1%,十六番的用户覆盖数环比增长18.8%。

9月份用户覆盖数出现下降的6家UGC型在线旅游网站中,下降幅度最大的是酷讯一起玩,其用户覆盖数环比大降49%导致排名跌至末位,途客圈的用户覆盖数环比下降45.7%,连续2个月大幅度下降,排名倒数第二位;此外旅人网的用户覆盖数环比下降5.5%,连续2个月出现下降。

8月份有6家UGC型在线旅游网站的用户覆盖数出现下降,9月份这一数字变为5家,蚂蜂窝和一起游依然保持市场的领先位置,驴评网和百度旅游稳定位居第二集团。劲旅网预测,UGC型在线旅游网站市场的格局短期内仍难有变化,未来一段时间仍然由蚂蜂窝和一起游领衔发展,百度旅游和去哪儿网旅行背靠大流量平台资源,则很有可能成为强有力的追赶者甚至超越者。

更多阅读:

更多阅读:

我们旅行的方式同样被一系列的角色所改变,这些角色帮我们计划行程,搜索最好的地点,预订酒店和租车,阅读评论或分享我们的旅途体验。

下面这张信息视图试图将这条旅游产业链上所有的网站和应用搜刮到一块,具体见下面这张网络旅游生态地图:

计划:这是用户旅行时,选择目的地,规划时间的一个环节

搜索:用户通过搜索和对比不同的旅游目的地,从而找到最好的一个

元搜索:用户从多个搜索引擎中获得综合结果,不仅限于Google,Yahoo或Bing

预订:用户选择好适合自己的旅行路线后,旅行者可以通过如下的代理完成他们的购买:

- 网络旅游代理. 他们也提供旅行规划服务,能提供不同的旅行选项和路线。他们让用户可以一揽子搞定机票,酒店,出租等事务等。

- 直销. 用户直接从服务的供应商订购服务,在这种情况下,一般是航空公司或酒店。

- 会员专属(私卖公司). 私卖公司为他们的会员提供特别旅行的优惠或折扣,但要获得这种服务,首先你要被人邀请参与这个会员。

- Group buy团购.能够有一批用户购买,则能够提供产品或服务折扣的网站。

- P2P个人买卖. 有些网站直接为个人提供直接向旅客出租的公寓或住房出租服务

旅行途中: 在智能手机上下载导游应用,实时获得其他旅行者的意见或建议

分享体验. 越来越多的网站可以让用户分享旅游体验

旅游灵感. 评论,博客,其他人写的意见可以帮助用户选择旅行的目的地

更多阅读:

该信息图表由欧洲大型的OTA eDreams发布,该公司在报告中提到了其主要竞争对手(如Expedia和Booking.com),这种做法在充满公关手段的在线旅游领域并不常见。

更多阅读:

针对高利润的领域(如酒店业),很多旅游品牌现在都使用低利润的联盟网站模式iFrames和贴牌合作方式。

大型OTA网站上提供多种住宿选择,他们可以为其联盟网站提供免费和全面的服务,这一切看来很有吸引力,但从成本上来看这值得吗?

通过使用联盟网站计划,旅游品牌不仅将他们的利润水平降到最低,它们还将促使它们在在线旅游领域最大的竞争对手获得快速的增长。

对年轻的创业者来说,利用联盟网站或许是一个有效的方法;但专注于长远发展的旅游品牌不应使用联盟网站

以下3家在线旅游公司就是我们所说的“大鳄”,他们都做得相当好,并不断深入到全球旅游业不断增长的领域当中:

• Expedia (旗下包括Hotels.com、Egencia、Hotwire、艺龙、Venere和CarRentals等品牌)

• Travelocity (旗下包括Zuji、WCTravel和Lastminute.com等品牌)

• Priceline (旗下包括Booking.com、Traveljigsaw、Agoda和Rentalcars等品牌)

对于创业公司来说,联盟网站计划是非常好的模式,因为这些公司对旅游业的复杂性知之甚少,而且也没有充足的资金。

当你完成了一个快速的注册流程后,你的网站将安装一个iFrame平台,该平台上提供大量酒店库存,用户可以立即开始预订。

你能分得的利润占多少呢?最多只有3%-7%。

对刚进入旅游业的人来说,这或许是一个好的开始;但对那些专业的旅游公司和资金充足的旅游创业公司来说,通过联盟网站计划获得的微薄利润根本没有任何意义。

75%的收入进入了OTA“大鳄”口袋

假设酒店预订的每间夜平均价格为250欧元,通过联盟网站可以获得5%的佣金,而酒店批发商得到的佣金是20%,也就是说,旅游品牌丢掉了75%的收入。这些网站每产生一次预订,它们将损失约40欧元。

假设一般的预订转化率为2.5%,那一家拥有10万名月均访客的在线旅游品牌每个月都将10万欧元的收入“贡献给”它们所参与的联盟网络,这不是在自取灭亡吗?

旅游品牌每次通过推荐流量获得1美元的收入,大型的OTA网站就会获得40美元。

售卖流量不是一种可持续的盈利模式

近年来,很多新成立的OTA吸引了高额投资。

• 尽管Hipmunk进行了大量的宣传,但该网站还是将其酒店预订服务连接到Hotelscombined平台,后者将用户引导至大型的OTA网站,以使他们进行实际的预订。

• 俄罗斯创业公司Ostrovok与Expedia进行连接

以上列举的两家旅游品牌以及其它在线旅游品牌都吸引了大量投资。

假设你的网站的转化率为0.3%左右,那你针对访客的每次点击收取1美元的费用也许是很好的做法。但从长期来看这种方法无法持续为在线旅游公司带来效益。用户获得成本不断提高,如果这些新的OTA继续完全依赖于售卖流量,那它们将无法维持其运营。随着大型OTA的市场份额不断增加,上述情况的出现只是时间问题。

专业旅游品牌正自取灭亡

所谓的老牌旅游公司在近年来见证了大型当地旅游代理商的破产和全球经济的衰退,这些情况都证明了旅游品牌需要实行变革。

旅游品牌必须通过销售来增加利润,以壮大其自身的实力。把收入贡献给大型的OTA只会使情况变得更糟,从长期来看,联盟网站项目只会使旅游品牌所面对的问题更难以得到解决。

这些公司已经与供应商签订了合作协议,并具备IATA牌照和BSP协议。要获得成功,它们需要为他们的次级代理商和在线客户提供真正的价值。要做到这一点,旅游品牌需要对它们的资源进行整合。

上述做法看上去并不容易,但做到这些总比被大型的OTA蚕食要容易。

那些为大鳄们贡献收入的旅游品牌最终必定会被蚕食

不管你是一家有一定影响力的旅游品牌,还是一家创新的OTA,你都需要意识到这一点:将你的流量导向大型OTA网站这一做法无法持续为你带来效益,你必须充分利用自己网站的流量。

得益于现有的技术和大量专业的批发渠道资源,旅游品牌有可能以自己的方式赢得与大型OTA之间的竞争,而不再为后者贡献收入。旅游品牌是时候要拿回属于自己的东西,包括你的客户以及你“自愿贡献”的75%的利润。

你为什么还要继续给“大鳄们”输血呢?

via:traveldaily

更多阅读:

各国在线旅游规模及占比

中国在线旅游比例不及印度和巴西,对比美国和英国更是有很大的发展空间。

美股上市的主要在线旅游公司

美国主要有三家OTA上市公司:$Priceline(PCLN)$、$Expedia(EXPE)$、$Orbitz Worldwide(OWW)$;还有家从酒店点评做起来的旅游点评网站$TripAdvisor(TRIP)$ ;$Travelzoo(TZOO)$ 是一家媒体。中国和印度的在线旅游公司都是OTA。

从市值上看,最大的在线旅游公司是后面几家总和的两倍;营收上我们可以看到,PCLN和EXPE分别达到了44亿和35亿美元。但是他们的营收都有很大部分来自海外,所以对比他们本地市场或许多中国公司更有借鉴意义。

在线旅游公司本地业务对比

如果以本地营收计算,美国最大的在线旅游公司其实是$Expedia(EXPE)$,2011年达到21亿美元,但是因为业务庞杂、分散,利润不高;拆分$TripAdvisor(TRIP)$后在努力提升运营;但是他也有近40%的营收来自海外市场。而PCLN则是只有22%的营收来自美国地区;TRIP、Orbitz、Travelzoo都有部分海外业务。而中国和印度的企业则基本只有本地业务。

中美在线旅游产业构成

如果从产业链的角度看,在线旅游参与者主要有航空、酒店公司的官网,在美国这块是在线旅游的主要部分;然后是OTA和旅游搜索,这块中美都有相应的公司。

不同的是美国有个大型旅游点评公司$TripAdvisor(TRIP)$,中国虽然也有他的子公司到到网和$携程(CTRP)$的子公司驴评网在做类似的东西,但是这类企业在中国在线旅游领域的地位远不如TRIP在美国的地位。然后是以度假产品在线销售为主要业务的公司;这类公司我还没有在美国找到相应的上市公司(如果有哪位知道麻烦指出下),而中国则是在这块有很多公司兴起,如驴妈妈、途牛、悠哉等。此外,淘宝、腾讯等平台企业介入垂直旅游领域在美国也是见不到的现象。

中美在线旅游企业的产业竞合关系

以上是花旗银行于2012年1月发布的统计数据(携程数据来自alexa.com上游流量),EXPE为PCLN带去了18%的流量,同时PCLN和Orbitz也为EXPE也带去了7%和4%的流量;此外,EXPE还是Orbitz的第二大流量来源方,贡献了13%的流量,仅次于谷歌的14%。而中国的携程和艺龙之间相互带来的流量则少得多。

还有一点是搜索引擎对在线旅游的流量导入都很大,但美国有谷歌、微软、雅虎三家同时给这些企业倒流量;而且虽然谷歌在通用搜索领域的占有率高很多,但他给在线旅游企业导入的流量相差不会太悬殊。中国则不同,百度分别为携程和艺龙贡献了20%和24%的流量;流量来源过于集中已经导致他们流量获取成本走高。现在百度又获得了去哪儿多数股权,这对中国在线旅游行业的发展是不利的。

还有个有意思的地方是,美国的旅游搜索$Kayak(KYAK)$的流量是比OTA网站低很多的,而去哪儿的流量在百度的影响下是高于携程的。

中美在线旅游具体业务的异同

1、酒店业务

PCLN 2011年预订量达1.4亿间夜,并保持50%左右增速;EXPE酒店业务营收占比超70%。中国的艺龙已经确定酒店为主的发展策略,携程的酒店预订业务营收也占40%左右。所以,酒店业务对在线旅游来说是重要的一块业务(甚至我认为是最重要的业务)。

2、机票业务

根据PhoCusWright的数据,美国机票在线销售量的63%由航空公司官网售出;而Priceline 2011年出售的机票量只有620万张,占比非常小;Expedia机票营收占比也小于15%。而携程售出的机票量(包括呼叫中心)占据中国的航空客运量的10%左右,所有航空公司官网销售的机票量才10%多一点。印度的MakeMyTrip 机票交易额占87%,营收占40%。

3、度假旅游业务

PCLN的booking和agoda上都没有度假旅游业务的入口,priceline.com上面可查找到度假旅游产品,但也不是重点;Expedia 上面有频道,还有个子网站classicvacations.com,但度假旅游业务占比也很小,不是重点。而携程却将度假旅游作为自己的重点发展业务;此外还有驴妈妈、途牛、悠哉很多在线旅游企业也是主要做度假旅游,并且发展很快。媒体报道的一些数据显示,途牛营收已达12亿,驴妈妈营收不到10亿。

所以,从中国在线旅游主要的三块业务:机票、酒店、度假旅游来看,美国的OTA基本只做酒店,机票和度假业务只是补充;而中国只有艺龙是专注于酒店的、携程、同程、芒果、淘宝旅行等都是涵盖三块业务的。

此外,还有两点不同时租车业务与预订、业务模式。

租车业务在美国发展很长时间了,所以OTA开始参与了这块业务;甚至PCLN还收购了英国的租车网站RentalCars.com,准备重点发展租车业务。而租车在中国发展的时间还很短,租车企业分散,用户租车习惯也还在养成中,所以OTA参与的比较少。

预订模式方面,美国是Agency和Merchant模式并行,中国是基本以Agency为主。如果是以PCLN的财务数据计算,Agency和Merchant两种模式对应的佣金率分别为13%和18%;不过PCLN的主要收入也已经是来自Agency模式了。

在业务模式方面,PCLN和EXPE,包括印度的MakeMyTrip也都采用呼叫中心外包的模式,而携程和艺龙都是自建呼叫中心。所以就会有这样的结果出现:PCLN、EXPE员工数分别只有5000人和9000人;印度的MakeMyTrip也只有1000人;而携程拥有员工15000人,呼叫中心近9000人;艺龙有2000人,建合肥呼叫中心马上要增加500人;艺龙员工数占其母公司EXPE的25%,但只贡献了10%预定量。

中美在线旅游公司利润率水平对比

在线旅游企业的毛利率都非常高,但运营利润和净利润水平就不一样,主要是因为他们的运营成本相差很大:

携程的市场费用占比是最低的,主要得益于他在中国旅游市场十年的地位;PCLN主要是在研发费用和总部行政费用方面很小,所以最后和携程的利润率相当。

中美在线旅游企业运营成本差异的原因

希望与大家探讨的在线旅游企业的问题

罗列完上面的信息后,希望和大家一起讨论下业内关注的问题:

1、OTA机票预订能够持续吗?

2、度假旅游可以成为OTA的大业务吗?或者说度假旅游细分领域会出大型在线旅游公司吗?

3、TripAdvisor这样的独立点评网站是旅游行业必须的吗?能在此基础上出现旅游平台(社交)吗?

4、OTA之间、OTA与旅游搜索(媒体)可以怎样合作?

5、在线旅游未来的方向应该是涵盖旅游各方面的大而全路线?还是细分领域精细化?

6、呼叫中心业务是否是必须的?能否外包?

更多阅读:

|

| 图一 |

如图一所示,去哪儿网、艺龙旅行网以及携程旅行网3家网站团购频道的用户覆盖数排名前三位,同程网与酷讯旅游网团购频道的用户覆盖数分别排名4到5位。

|

| 图二 |

如图二所示,去哪儿网团购频道覆盖数为164.05,排名首位;艺龙旅行网团购频道覆盖数为48.68,排名第二位,但与去哪儿网差距较大;酷讯旅游网团购频道覆盖数仅为0.61,与前四位差距十分明显。

而在团购频道占据网站总覆盖数的比例方面,去哪儿网团购频道占总覆盖数的7.8%。占比最大的是艺龙旅行网,其团购频道覆盖数占据了网站总覆盖数的9.3%,而携程团购频道覆盖数仅占据了网站总覆盖数的3.3%;占比最少的是酷讯旅游网,仅为0.06%,可以看出酷讯旅游网并未在团购市场发力。

劲旅咨询分析认为,酒店团购业务已经成为今年以来主要在线旅游网站竞争的焦点,艺龙旅行网、去哪儿网、淘宝旅行、qq旅游等纷纷大力度投入,拉手、窝窝团等知名团购网站早已重点发展酒店团购业务,就连京东商城、苏宁易购等电商也布局了酒店团购,而一直称团购不是主流模式,仅是一种补充的老大携程,近期也开始大力进行酒店团购促销。一时间,团购业务原本被认为是既不赚钱又难赚吆喝的一块“鸡肋”,如今却摇身一变成了众人紧盯的“香饽饽”,究其原因是在越来越激烈的在线旅游市场竞争中,市场份额的争夺始终是各个网站首先考虑的问题,不管是去哪儿、艺龙的主动争夺,还是携程的被动应战,大家都必须重视对价格敏感的大多数消费者和保住对价格不太敏感的消费者的忠诚度,团购显然是目前发展新用户和维护老用户最好的切入点。

虽然团购很难为低盈利的酒店业带来更多收益,也很难成为在线旅游网站赚钱的最主要手段,但由于中国拥有近30万家的住宿单位量,以及庞大的用户群体,即使一半的酒店每年参与一次团购活动,也足够几家网站开发出产品来满足消费者的需求了,团购将是主要在线旅游网站的标配产品。

更多阅读:

我的第一个问题是:Google对在旅游业的发展有何愿景?

“我们是比较低调的。你也知道,我们的宗旨是:让实际的产品说话,而不是对消费者说:‘我们的产品将会是这样的。’我们更喜欢这样说:‘我们开发了这样一个产品,试用一下吧。’”

我又问说:“Google和ITA之间的整合进行得如何?去年,有很多公司以反竞争为由反对这一交易,但美国司法部还是批准了这一交易,使前者以7亿美元的价格收购了后者。这一过程肯定很不容易吧?”

“针对ITA,我们正专注于现在所做的事情,进展相当好。使用我们定价和购物系统的客户正持续增加。我们也推出了自己的预订系统。我们正与几家航空公司就合作进行协商,这是一个令人振奋的过程。在面对消费者的服务方面,我们在努力地对Flight Search进行快速的提升,在几个月内,ITA的产品与Google很好地融合在了一起。”

我再次问道:“既然说到Flight Search,你能说说你最糟糕的一次航空旅行体验吗?”

他想了一会儿,然后详细地讲述了他在20世纪80年代经历的事,当时他就读于麻省理工学院。“我回家过感恩节假期,我家在纽约。学生嘛,我当然要选择一个最低的价格。那时候,在纽瓦克机场运营的People Express提供了一个低价的航班,于是我就坐了这趟航班。从纽约回来时,我先到了纽瓦克机场。航班延误了一会。当时的天气不是很好,飞机一直在空中盘旋,最后飞机的燃油几乎耗尽。于是,飞机在最近的机场,也就是我们出发的纽瓦克机场降落,并重新加油。从纽约到波士顿的全部行程历时9小时,我错过了周一所有的课程。”

我问这个问题有两个原因。一是想向读者证明,其实Google负责旅游业务的高层也是一个普通人,只是他的能力很不普通。二是想说明,由于Google一直专注于提升其搜索、机票定价、地图、手机应用、用户评论和地理定位等功能,同样它也可以使消费者的旅游体验全过程得到改进,还能为自己带来更可观的收入。现在的问题是,Google能否(以及怎样)为消费者提供更好的旅游体验?

读到这里,你应该能猜出来,我采访的这位高层正是Jeremy Wertheimer(见下图),他是ITA(总部位于马萨诸塞州的剑桥市)的联合创始人兼CEO。Wertheimer在Google的官方职位是旅游业务副总裁,他向Google负责商业和本地业务的高级副总裁Jeff Huber汇报。在过去几周,我对Wertheimer以及Google、 ITA和其它公司的高管进行了深度访谈。我的目标是了解Google和其它公司对未来的旅游科技领域的展望以及其发展趋势对旅游业和消费者的影响等话题,以及预测当一个现代的互联网巨头进入一个传统的行业时,它在技术和商业方面会遇到什么样的问题。

(提示:关键在于从数据中提取更多信息,这正是Google最擅长的工作。)

交易完成一年后的Google和ITA

首先,我先为大家提供一些背景知识。1996年,麻省理工学院人工智能专业的一群人(包括Wertheimer)创立了ITA,该公司开发了机票定价和购买系统QPX。最早获得许可使用该系统的是Orbitz,随后很多OTA和航空公司也成为了ITA的客户,如美国航空、美联航、Kayak、TripAdvisor和微软旗下的Bing Travel(即原来的Farecast)。2005年起,ITA就开始针对航空公司开发一个全面的预订系统PSS,而在今年3月,Cape Air成为了这一系统的首个合作伙伴。2010年7月,Google宣布收购ITA,但该交易在通过了反托拉斯审查后才完成,耗时近一年。审查的最终结果:5年内,Google必须继续为现有客户(有些公司是Google的竞争对手)提供ITA的技术;美国司法部还提出了一些条件,以保证“公平”的竞争。

Google对于旅游业并不陌生。尽管很多人把Google收购ITA的举措视作该公司“进入旅游业”的标志,严格来说,这种看法并不准确。早在2004-2005年,Google就已经推出了Google Earth和Google Maps。随后,该公司又推出了当地商户列表、地址以及其它信息(如街景图片)。Google还致力于提供外国语言的机器翻译服务,并通过自己的平台和其收购的Zagat来提供餐厅和酒店的用户评论。除此之外,它还提供基于手机的位置分享服务以及公共交通时刻表和数据。再加上该公司在手机和社交分享技术领域的进展,你可以想象:Google将与在线旅游业中的很多领域产生联系,我将在下文中介绍更多有关情况。

这个月,Google与ITA的合作已经进行了一年。它们的成绩如何?批评人士和竞争对手们也许会说:“它们并没有取得多少成绩。”去年9月,Google首次推出其航班搜索产品Google Flights,这一服务使用的是ITA的QPX软件。人们对Google Flights的评价褒贬不一。用户喜欢该网站的搜索速度和简洁性,但他们希望这个网站能提供更多选择,他们还希望该服务能与更多航空公司进行合作。产品推出以来,Google已经添加了更多的功能,例如添加了从美国到500多个海外目的地的航班、往返小型区域机场的航班以及新型的视觉化工具。

该公司的创新之一是在地图上显示从用户的出发城市所能到达的目的地城市,并显示机票的最低价格,你可以根据出发日期(或日期类型,如周末)、航班类型(直达航班或中转航班)或其它要求来对这些价格进行筛选。Wertheimer表示,“这一服务帮助消费者在一大堆复杂的数据中查找到自己所需的信息,这些数据时刻在发生变化,因为所有的供应商每秒钟都在进行优化。除了要让消费者看到他们希望看到的所有选择,你还需要保证他们不会因信息过多而感到迷惑。”Google负责航班搜索和旅游业务开发的高级产品经理Noam Ben Haim表示,总的来说,Google提供了一个“完全不同的航班搜索体验。”

然而,Google的竞争对手们对其新推出的服务的评价并不高。我采访了一家旅游科技公司的CEO,他/她以匿名的形式发表了以下评论。这位CEO称,“我和加入了Flight Search服务的很多航空公司的高层讨论过,他们都对这个产品感到失望。”他/她补充说,Google推出Flight Search这一举措“明显是帮助该公司在全球市场进行扩张的计划”,并表明了该公司希望“从其自然搜索结果中带来更多流量。”这指的是该互联网巨头将在自然搜索结果中显示其Flight Search的航班列表信息。

总部位于马萨诸塞州牛顿市的TripAdvisor与Google在旅游评论、旅行计划和广告等方面进行竞争。该公司的CEO Stephen Kaufer在几个月前告诉我,他认为Google Flights应“量力而为”。他表示:“ITA的技术非常优秀,但Google Flight Search必须要与航空公司建立合作伙伴关系,才能提供成功的产品。”

Google可能会这样反驳:我们公司在过去十年已经在业内与很多公司建立了合作关系。Google负责旅游广告业务的董事总经理Jane Butler表示:“我们进入旅游业已经有很长一段时间,而OTA很早就开始进行互联网营销。”她指的是像Expedia、Orbitz和 Priceline等公司,这些公司推出的服务与Google新推出的旅游产品进行竞争。但Orbitz已经开始与该搜索巨头进行合作,如此一来,消费者在Google上进行搜索时,他们会被引导至Orbitz的网站进行机票预订。

酒店业也是Google非常重视的领域。去年夏天,该公司推出了一个实验性的工具Hotel Finder。这一工具使用户可以搜索和找到不同城市的酒店,在Hotel Finder推出之前,该公司致力于在Google Maps上显示酒店列表信息。Google需要与酒店供应商进行合作,以获取价格、库存数据和酒店的高质量照片等信息。Hotel Finder提供一个很简洁的功能:它可以准确定位用户在地图上搜索的某个地理区域和邻近地区。用户可以通过拖拉一个四边形,来进行准确的地理定位(截图如下)。

(另外,创业公司Room 77提供酒店预订服务,其系统提供每家酒店的楼层地图,它通过Google Earth来向消费者显示某间客房窗外的景观。这家公司会不会成为一个“潜在的收购目标”?)

说到航空公司,Butler表示:“我们希望帮助这些公司触及进行航班搜索的用户。”目前,当用户在Google进行航班搜索时,他们大多通过航空公司网站来购买机票。Butler强调,专注于终端用户以及为他们显示最佳旅游选择是“航空公司或OTA一开始就应该做的事。”她补充说:“我们尊重他们的分销决策。”Google似乎希望在消费者的预订过程中充当中间商的角色,但该公司拒绝透露其是否通过推荐流量或其它方式获得收入。

事实上,Butler从更广的层面来看待Google在旅游业的发展。她表示,该公司真正的商业潜力是:“我们可以通过提供最相关的信息,更好地将广告商和用户联系起来。”这就意味着如果消费者在旅游过程中使用Google,例如通过网络、手机和视频分享功能(YouTube)和支付工具(Google Wallet),那么该公司可以为消费者显示更精准且更有效的广告。她表示,“Google可以利用其在旅游研究、预订、体验和分享过程中每一个接触点方面的独特优势。”

讨论到这里,我们还是要回到Google与ITA的整合这一话题,因为ITA正是该公司主要的“独特优势”。我向Wertheimer提出了这样一个问题:“五年内,消费者对未来的旅游体验将有什么样的期待?”Wertheimer回答说:“你会看到,体验过程中的要素会更好地结合起来。现在,消费者已经习惯于一个较为流畅的体验。如果用户想要做一些事情,很多公司(Google和其它公司)成功地使这个过程变得更加简单,它们帮助消费者方便地找到所需要的产品。我们将在幕后做大量的工作,而消费者从表面上看无法觉察到我们的这些工作。你一到达机场,我们就会知道你叫Greg,你的目的地城市为旧金山,你只需进行做几件重要的事情。”

Wertheimer这样对他的观点进行总结:“我们希望使旅游计划变得与购买书籍、歌曲或电影一样简单,另外我们也希望旅游计划的执行过程也与购买上述产品的执行过程一样简单。这就是我的目标。”

Wertheimer表示,ITA的业务(包括收入模式)与其被收购前的模式“没多大不同”。他补充说:“我们称其为‘Google旗下的ITA Software’,但其实我们并没有对业务进行多大的改变。Google和ITA在过去都有自己的发展方向——而我们现在仍然在正确的轨道上。”

然而,这种做法不禁使人提出疑问:ITA业务中的预订系统(PSS)的未来将如何?而Google对此又持什么态度?毕竟,Google不太可能愿意投入资金来为航空公司开发软件,帮助它们运营业务。然而,事情也许并不像看上去那么简单。

如果ITA的系统(Cape Air目前正在使用)成为多家航空公司的后端技术,那旅游科技领域将会发生什么样的变化?Google会不会通过其强大的计算和分析能力,整合航班信息,并从根本上变革旅游业的流程和业务模式?从理想化的角度来看,实时的国际航线和航空运输追踪系统能不能有效地减少航班延误,使得航班编排更加高效?(不知道你有没有注意到,Google并没有透露很多关于未来计划的信息,所以我就自己作出了一些猜测。)

旅游业的未来在于数据

Wertheimer在一开始就提到:“很多人认为,当你搭乘Cape Air的航班时,并不是Google知道所有关于你的Cape Air航班的信息,而是Cape Air知道你的所有航班信息。我们只是为电脑编写软件,真正与乘客存在联系的是Cape Air,而不是Google,我必须要说明这一点。乘客的信息并不是与其它可用信息一起被保存到更大的数据库中。我们在收集和使用这些数据方面进行了很多控制。”

他表示,尽管如此,Google还是能以更聪明的方式来对旅游业中某些领域进行协调。针对航空公司的一个想法是:追踪乘客的行李,在他们到达目的地后,航空公司将这些行李运送到乘客的酒店。Wertheimer还提到了ITA航班预订软件中的一个“计划调整”系统,它可以自动对航班取消等问题进行处理,并通过手机来与旅行者进行沟通,为他们提供新的选择。“在问题出现时,我们能使用非常成熟的技术来进行全方位的计划:我们会查出这些乘客的行程受到了影响,然后立即进行重新计划,并了解我们还需要做些什么。这一系统非常有趣,它的设计来自于人工智能。该系统是一个极具吸引力的自动化系统,它以智能化的方式来发现和解决不同的问题。因此,你肯定会希望这一系统具备更多的功能。如果Google能针对旅游供应商提供这一系统,那不是很好吗?”

我很好奇,Google收购ITA将如何影响后者获得新的航空公司客户。我认为,尽管很多使用ITA定价和购买软件(QPX)的旅游网站会担心不公平竞争,然而,使用ITA的航空公司预订系统(PSS) 的客户应该会大大增加。Google旅游业务的商务总监Gianni Marostica表示,尽管ITA的业务有所增长,但该公司“相对来说还只是一家小公司。航空公司不确定它们是否想要跟一家小公司签订一项企业级的大协议。但现在,ITA已经成为Google这家大公司的一部分,我们与其它公司签订合作协议的可能性就提高了。” Gianni Marostica曾担任ITA的首席商务官。

Google现在主要面向不同的航空公司销售软件,但其它的交通方式呢?如果全球旅游市场一直在扩大,那对Google来说,把欧洲的火车时刻表整合到其系统中是非常重要的。“你想要更多的数据,你还希望这些数据是全面的。我们需要整合火车、公共汽车、出租车、甚至是马骡等交通工具的信息。我们肯定希望整合现有的全部信息。在大多数情况下,这取决于我们是否能与供应商建立合作,我们还需要让他们了解到数据的整合与他们的业务是相关的。”

上述言论最终使我们回到了访谈的主题:理解Google对旅游业的展望,显然该公司认为,旅游业的未来在于数据。主题的第一部分是旅游数据。如果你想要从A点到达B点,那么Google希望为你提供进行旅行计划的所有相关渠道。现在,该公司提供包括飞机、公共交通工具、汽车、自行车或步行等方式的道路指南信息。然而,它会逐渐增加更多交通方式的信息,例如跨城市的火车 、公共汽车、渡船、机器人汽车或传送机器(现在尚未被发明)。另外,Google想要为你提供一些服务,帮助你进行旅行计划,这些服务包括地图、酒店、餐厅、租车、打包产品以及沿路的车站信息。要做到这点,Google需要持续收集和整合大量数据。(Wertheimer补充说,ITA安排了一些员工专门追踪税费规则和适用条款的信息,确保所有票价都是最新的精确数据。)ITA帮助Google了解机票定价,并为其与航空公司和OTA的合作关系提供支持,但前者对后者的作用并不仅限于此。

“在任何一个不断扩大的网络中,如果供应商成为网络中的一部分,那么它们可获得的利益也会不断增加。我一直持乐观态度。但罗马不是一天建成的,我们在与供应商建立合作等方面还需要投入更多的精力。”

主题的第二部分则是用户的数据。我们尤其重视将消费者在Google的网站上的各种旅游相关的体验整合起来。Wertheimer称,“这种想法是让消费者认为Google拥有各种服务的感觉弱化,并将这些过程整合为一种体验。我们不会显示这样一个提示信息:‘你现在正使用Google Travel’。假设你正在旅游,你在使用Google,那它会为你提供正确的信息。”这意味着消费者无需在搜索框中输入“我正在旅游”这类信息,就能获得相关的旅游信息。Google的产品经理Ben Haim表示,“用户通过多种途径来表达他们对旅游的兴趣。在网络世界中,人们获得旅游灵感,并憧憬他们自己的旅行。”

未来所面临的挑战

正如Butler所暗示的那样,对Google来说,真正的利润来源并非在于赢得与其它旅游搜索网站的竞争,也不是向航空公司或旅行社收取费用。Google真正的利润是:通过获得更多有关消费者的旅行计划和体验等信息,在获取广告收入的同时,为消费者显示更多个性化的广告和内容。越来越多的消费者通过智能手机与Google进行互动,他们还使用不同的功能(如手机支付和照片/视频分享),你可以想象,这种策略将变得更为重要。

事实上,对旅游业而言,Google与其它公司(Kayak和Fly.com)在元搜索领域的竞争已经不再重要。元搜索指的是网站整合旅游数据,为消费者提供搜索服务,并将他们引导至其它网站进行购买。旅游网站WaySavvy的创始人Michael Raybman称,“元搜索的相关度已经下降。现在,搜索的核心在于更具个性化的搜索结果以及广告的创新。”

当然,消费者的隐私也是一个重要的问题。Google在3月调整了其政策,现在该公司对旗下众多网站和服务中的用户数据进行整合。但有人认为,消费者可以在价格和用户体验等方面得益,另外,很多公司夸大了Google在旅游搜索的反竞争行为。“Google在提供自然搜索结果的过程中使用了ITA的技术,这其实为消费者带来巨大的利益。消费者可以通过最低价机票搜索技术来获得最优价格。”一家旅游科技公司的CEO以匿名的方式作出了上述评论,他/她在航空业拥有多年的经验。

而在ITA公司内部,他们都认为Google和ITA是相互独立的两家公司(尽管它们的技术文化非常相似),而这两家公司是客户和供应商的关系。这种情况在未来几年将发生改变,因为两家公司将不断进行融合,而在2013年年中,两家公司将迁至位于肯德尔广场的新址。Wertheimer称,“ITA现在的模式跟以前在麻省理工学院的时候一样。而Google则是利用计算机科学得出逻辑结论。”

在我和Wertheimer见面的那天下午,他正准备飞往旧金山湾区。Wertheimer说他喜欢将他的雪佛兰福特(插电式油电混合车)停放在机场,并在那里为汽车充电。他最近并没有频繁地乘坐飞机,也很少碰到过航班被取消的情况(他遇到过一次这种情况,于是他在从阿拉斯加乘船返回)。我和Wertheimer关于未来旅游业的访谈引发了他的思考。他发现,我们对旅游业的未来充满了期待。

“早在互联网出现的几个世纪以前,旅游业中某些领域就已经存在了。有趣的是,我们都希望能在想去旅游的时候去任何我们想去的地方,如果不是天气的影响都可以准时到达,我们都觉得自己应该能做到这一点。这与人们过去对这个世界的设想不同:我可以在短时间内从某一个地点到达任何目的地,并通过可靠的方式来达到这一目的。”

如果Google能实现旅游业中的一些目标,那么,人们将会有更多的设想。

via:traveldaily

更多阅读:

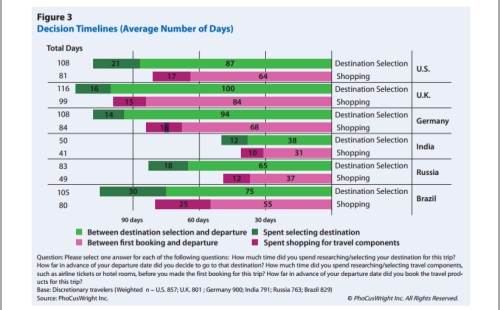

在《旅游搜索的未来》这份报告中,大部分的内容都是关于如今在线旅游搜索、预订以及预订习惯这三方面的不足之处。而以下图表则表明了旅行者在决定目的地并进行预订这一过程所花费的时间。

分析这些数据可以得到一些有意思的结果:不同国籍的旅行者在进行旅行决策时所花费的时间也并不相同,来自发达国家的旅行者的决策时间要长得多。

在美国和英国,人们选择目的地所用的时间分别为21天和16天,而从选择目的地到出发相隔的时间分别为87天和100天。

而调查表明,在俄罗斯和印度,旅行者选择目的地所花费的时间分别为18天和12天,而从选择目的地到出发相隔的时间分别为65天和38天。

报告(由PhoCusWright进行调查)还揭示了旅行者研究各类旅行产品所花费的时间以及在预订和出发日期相隔的时间,英国和德国的旅行者在预订和出发日期的间隔最长,分别为84天和68天。

上述两个国家的旅行者用于购买各类旅行产品的时间也很长,仅次于美国(17天)和巴西旅行者所花费的时间(平均为25天)。

而俄罗斯和印度的旅行者用于购买旅行产品的时间及他们从预订到出发相隔的时间都是最短的。

据该报告分析,这些国家的旅行者所花费的时间之所以不同,是因为他们的旅行方式不同。例如,印度的旅行者大多会进行国内游,因此他们从预定到出发所花费的时间并不长。

该报告还调查了旅行者们选择目的地时会寻求哪些信息来源。结果显示,通过个人电脑访问网站已成为旅行者倾向于使用的信息来源,其次是朋友和家人的推荐。

更多阅读:

前面我们探讨了在旅游网站上建立在线社区的八大好处。

今天我们分析建立在线社区面临的挑战:

1、鼓励访客发起议题

我们经常被问到的问题包括,我们如何才能确保这些应用程序被用户使用?或者如何通过在线访客获取内容?

在这里指出几点建议:

尽量为他们在网站上提交内容提供便利;

通过电子邮件和其他客户沟通方式,告诉他们这项新的功能;

积极地从用户那里获取信息,发邮件给他们,鼓励他们在你的网站上发起讨论或提问。

奖励他们。你不一定要给他们非常贵重的礼物,或许可以向最多人参与的话题的参与人奖励小礼品。

导航——在你网站上的相关网页上(如目的地页面或其他信息页)添加讨论和论坛区,让用户在这些地方集中发表议论。不要让他们在论坛上自由地谈论任何话题(如跟你的业务无关的话题)。

2、内容限制

既然你开了一个这样的公共讨论区,就应该考虑处理话题限制和不适当的内容。

对于我们所提供的一些解决方案,我们发现只有极少部分内容(低于1%)是不公正的负面信息的或不合适的,而大多数好的应用程序都有垃圾邮件过滤器或粗俗内容监控。

如何处理负面评论?

点击这篇文章了解具体的方法,但记住,我们不是监控产品评论,因此负面内容不一定是针对你的服务。

3、限制垃圾内容

像互联网上很多其他事物一样,论坛是垃圾内容发布者的公开目标,因为随着论坛的发展,他们肯定会在Google等搜索引擎中占据越来越显眼的位置。

你甚至应该在这种现象变成一个问题之前,就先想好对策。还有,大多数论坛应用程序都有复杂的垃圾内容过滤器,都可以阻止某些恶意用户发布信息。

4、启动论坛

一个论坛在最初阶段很难吸引访客,而一个空洞的论坛几乎不能吸引任何人参与。

用户想要先看到内容,然后参与话题讨论。

创造内容需要时间和精力。正如上面提到的,激励用户发表讨论,与你已有的用户群进行沟通发起对话,还要让你的员工积极参与讨论。

创建论坛社区需要时间和精力,但是当用户开始贡献内容时,你很快会看到它为你带来的好处。

转自:traveldaily

更多阅读:

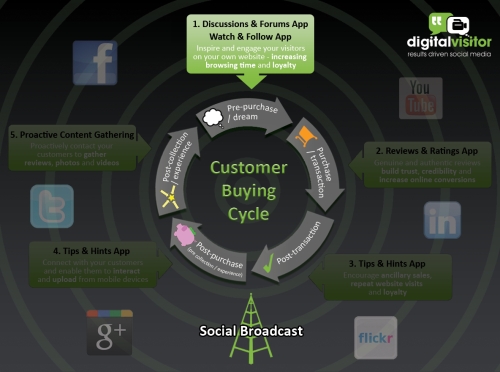

用户评论在几年前是你的品牌网站必须具备的条件,现在仍然很重要,但你的在线访客现在需要的不仅仅是评论。

不要误会我的意思,用户评论和评级对网站来说是很棒的东西,如果你还没有建立,就要马上行动起来。

评论带来流量,并且能够提高转化率。

不过明年,你需要做的不仅仅是评论,应该更广泛地考虑在线访客希望从你的网站获得什么东西。

你如何激发他们的灵感?如何建立访客忠诚度?如何吸引他们再次访问,让你的网站变成他们信赖的信息来源?

这样会带来更多的用户生成内容,而不仅仅是评论和评级。如果你对自身网站购买周期的每个环节进行深究,你会发现在每个环节上你都可以和消费者进行互动,收集社会媒体信息。

因此,以前评论和评级主要用于拉动购买和交易,现在也开始参与了购买周期的梦想和计划阶段。

因为你网站的访客不确定要购买什么、从哪里购买,他们需要灵感和建议。

你可以通过网站激发他们的灵感,如果方法适当,你能够在购买决策的早期阶段触及更广泛的消费者。

为什么要写这篇文章?

因为旅游业的最大潜力在于旅游探索阶段,你需要了解如何最大限度地开发这种潜力。

旅游企业应该怎么做?

可以利用多变量测试来决定在预订的前期阶段(即访客提交预订之前)显示哪些信息。

通过这类测试,企业还能了解到是否提交这些信息会降低整体的转化率?是否会对收入产生负面影响?

当涉及网站优化和试图达成具体的行为结果时,如将访客转化成购买者、减少最后一分钟的蹦失率,进行A/B测试和多变量测试是很重要的方法。

例如,通过测试网站的内容和布局、搜索界面、搜索结果显示方式,并测试每次互动和预订方式的改变带来的影响,这样你就知道怎样的内容和布局为访客带来最好的互动体验,从而带来更高的在线收益。

在实际的访客中做测试有助于你了解哪类访客最可能会放弃预订过程。

同时不能忽略的是,为了改善用户体验,你的网站可能需要更多的功能。

例如,在旅游搜索阶段,很多旅行者趋向于使用Google Maps,因为Maps可以告诉旅行者从酒店步行至当地旅游景点或附近的餐厅需要多长时间, 这些信息对于他们计划旅程很有用,所以不要让访客在你的网站和Google之间来回切换。

而是将Google Maps直接整合到你的网站中,这为访客带来便利的同时还有助于他们进行预订。

以前旅客的评论对旅行者的购买决策影响很大。在线旅游预订者通常在进行预订前会查看TripAdvisor、Yelp以及Lonely Planet等网站的评论和建议。

正如Google Maps,如果你的访客需要跳转到其他网站上(分散注意力),那么你网站的蹦失率就会上升。

你可以试着将这些可信赖来源的旅游评论整合进你的预订渠道,以提高转化率。

来自:traveldaily

更多阅读:

Expedia合作伙伴服务集团的联席总裁Dhiren Fonseca表示:“提前预订的情况在发生变化,我们的当日酒店预订量增长了28%,这主要是由于我们的移动业务所拉动,因为65%的移动预订属于当日预订。而且现在旅行者的旅游周期更短,停留时间比以前减少了3%,他们还倾向于预订更低星级的酒店。”

此外,由于Expedia的国际影响力,该公司也吸引了大量来自亚太地区的国外游客的旅游预订,这些游客习惯了数字预订渠道。

“你管理酒店产品时,试图将入住率提升到最高,这需要平衡各个不同的渠道。” Expedia合作伙伴服务集团的联席总裁Gary Fritz表示,“随着智能手机的迅速发展,我们发现这是一项消费者终究会选择的工具。”

Fritz引用了一些数据:预计从2010年至2015年,去美国旅游的中国游客将增加274%;到2015年移动交易量将达到1万亿单,这些都是美国酒店经营者需要注意的重要趋势。

“如果我是酒店的收益经理,这些消息很激动人心,但同时会面临很多挑战。” Fritz说,“现实就是这样,你需要考虑如何进行本地分销、如何针对每个本地渠道推出个性化的内容、以及如何通过所有渠道提升品牌影响力等。这比之前复杂得多,但带来的回报也更大。

对于青睐技术的美国酒店经营者而言,移动预订的增长是他们未来拉动酒店收入和亚洲旅客预订量的关键因素。

via:traveldaily

更多阅读:

Sabre Travel Network上个月公布了一项惊人的调查结果,这项调查主要针对商务旅行者的移动设备使用状况。调查显示,大多数受访者不仅希望通过手机接收目的地的促销活动,超过2/3的受访者还希望通过他们的移动设备购买旅游产品和预订酒店。

相信你已经感觉到了“双赢”的机会,而以下这些发现应该会给启发:

– 72%的商务旅行者希望通过移动设备浏览酒店地图,比09年增长了26%。

– 47%的商务旅行者每天都通过他们的智能手机查看广告,比09年增长了95%。

– 66%的受访者表示希望通过其移动设备在一个现有的行程中加入酒店预订。

对酒店营销人员而言,通过为旅行者提供他们所需的产品信息以便他们进行购买,这是抓住这一重要市场的绝佳机会。为此,还有以下这些好的想法供你参考:

– 确保你已建立一个优化的移动网站和预订引擎,这显然是必不可少的。最近旅游业公布的移动统计数据都很关注消费者用移动设备预订旅游的比例上升,这在商务旅行方面尤其明显。尽管你的移动网站和预订引擎可以在移动设备上被使用,但如果它们不是针对独特的消费需求而专门设计的,用户体验会很差劲。为了顺应这股潮流,你的移动网站应该使得移动用户能够快速有效的找到所需信息,并且在每个页面都可以进行预订。

– 把移动设备当做一个独立的渠道,由此你可以提供特殊优惠、促销、产品描述以及追踪这一市场的能力。

– 利用短信或文本信息营销计划。客人能够在整个酒店入住周期内选择和接收这些信息。

– 与地理位置服务商(如Foursquare、Facebook、Gowalla和Yelp)合作推出促销计划。首先,计划并整理你的促销列表信息。你通常会发现酒店的一些促销活动有时只是换个名称而已,当然你只是试图在网上全面推广你的产品。因此,发现以及整合相同的促销信息很重要。其次,参与一些免费的营销计划,例如在你的酒店网站上添加链接和社会媒体登录页面、上传照片、或提供手机签到优惠特价等。

– 优化酒店地图功能和移动搜索。选择并优化你的固定列表信息,确保地址、路线和酒店网址等信息准确无误;确保加入的所有必要信息中整合了关键词;鼓励用户在Google Places发表对酒店的评论。一旦你拥有了很强的网站优化策略,在Google Places建立了不错的搜索曝光度,你的移动搜索的排名也会很不错。考虑建立有针对性的移动广告关键词,设置点击通话功能,向移动用户推广你的信息。

– 考虑进行QR码营销活动,整合你的在线及线下营销策略。在打印的宣传资料上添加QR码,将用户引导到一个专门设计的移动登陆页面。QR码也可用于酒店的内部Wi-Fi页面或客房电视屏幕上,因此用户能够使用其移动设备与酒店进行交互。

综上所述,突出移动营销,并利用它带来的机会,使之与你的酒店整体营销策略整合。据尼尔森公司的调研数据,移动互联网的发展速度是传统互联网的8倍。移动设备的发展日新月异,未来几年不仅会有越来越多的消费者使用平板电脑,还会出现各种可灵活配置的设备来匹配这些移动设备,以满足消费者的需求。用移动设备武装你的酒店营销,利用未来移动设备可能带来的种种优势,为消费者在办理入住、进入房间、浏览菜单、酒店指南等方面提供便利的个性化体验。

更多阅读:

旅游中介

|

排名 |

网站名称 |

域名 |

访问率 |

上周排名 |

|

1 |

Expedia Canada |

www.expedia.ca |

14.48% |

1 |

|

2 |

Flight Network |

www.flightnetwork.com |

5.92% |

2 |

|

3 |

Hotwire |

www.hotwire.com |

3.92% |

3 |

|

4 |

itravel2000 |

www.itravel2000.com |

3.22% |

4 |

|

5 |

priceline.com |

www.priceline.com |

3.22% |

5 |

|

6 |

Expedia |

www.expedia.com |

2.78% |

7 |

|

7 |

Travelzoo Canada |

www.travelzoo.com/ca |

2.59% |

8 |

|

8 |

Red Tag Vacations |

www.redtag.ca |

2.59% |

6 |

|

9 |

Sunwing |

www.sunwing.ca |

2.55% |

9 |

|

10 |

Voyages Arabais |

www.voyagesarabais.com |

2.39% |

– |

目的地及住宿

|

排名 |

网站名称 |

域名 |

访问率 |

上周排名 |

|

1 |

TripAdvisor |

www.tripadvisor.com |

6.74% |

1 |

|

2 |

Booking.com |

www.booking.com |

5.24% |

2 |

|

3 |

Hotels.com |

www.hotels.com |

3.67% |

3 |

|

4 |

TripAdvisor Canada |

www.tripadvisor.ca |

3.27% |

4 |

|

5 |

TripAdvisor France |

www.tripadvisor.fr |

2.27% |

5 |

|

6 |

InterContinental Hotels Group |

www.ichotelsgroup.com |

1.80% |

6 |

|

7 |

City of Toronto |

www.toronto.ca |

1.46% |

8 |

|

8 |

Vacation Rentals by Owner |

www.vrbo.com |

1.40% |

7 |

|

9 |

Princess Cruises |

www.princess.com |

1.23% |

10 |

|

10 |

Best Western International |

www.bestwestern.com |

1.21% |

– |

航空公司

|

排名 |

网站名称 |

域名 |

访问率 |

上周排名 |

|

1 |

Air Canada |

www.aircanada.ca |

29.15% |

1 |

|

2 |

WestJet |

www.westjet.com |

24.32% |

2 |

|

3 |

Air Transat |

www.airtransat.com |

5.05% |

3 |

|

4 |

Porter |

www.flyporter.com |

5.00% |

5 |

|

5 |

Allegiant Air |

www.allegiantair.com |

3.41% |

4 |

|

6 |

acaeronet.aircanada.ca |

acaeronet.aircanada.ca |

2.25% |

8 |

|

7 |

Delta Air Lines |

www.delta.com |

2.19% |

7 |

|

8 |

Air Canada Employee Travel Site |

travel.aircanada.com |

2.14% |

– |

|

9 |

British Airways |

www.britishairways.com |

1.73% |

– |

|

10 |

Spirit Airlines |

www.spiritair.com |

1.65% |

10 |

注:数据来源Experian Hitwise